Углеводы. Классификация. Биогенез в растениях

Углеводы — полигидроксильные соединения, содержащие альдегидные или кетогруппы, или образующие такие группы при гидролизе. Это самые распространенные в природе органические вещества.

Возникновение названия “углеводы” объясняется тем, что их состав отвечает формуле гидрата углерода. Иначе говоря, в названии отражается тот факт, что водород и кислород присутствуют в молекулах этих веществ в том же соотношении, что и в молекуле воды. Так, формулу глюкозы С6Н12О6 можно изобразить как С6(Н2О)6. Общая формула углеводов – Сх(Н2О)y , где х и y могут иметь разные значения.

Углеводы. Значение для растений

Значение углеводов для растений исключительно велико (ЛРС, содержащее полисахариды). Они составляют до 85-90% веществ, слагающих растительный организм. Углеводы относятся к первичным продуктам синтеза, образуются в процессе фотосинтеза и служат основным питательным и главным опорным материалом для растительных клеток и тканей.

Углеводы. Классификация

Углеводы на основании их химического строения принято разделять на 3 группы:

- Моносахариды;

- Полисахариды первого порядка (олигосахариды);

- Полисахариды второго порядка, которые, в свою очередь подразделяются на гомогликаны (гомополисахариды) и гетерогликаны (гетерополисахариды).

По физиологической роли в растениях углеводы также разделяют на три группы:

- Метаболиты (моносахара и олигосахариды);

- Запасные питательные вещества (олигосахариды и, реже, полисахариды второго порядка);

- Структурные или скелетные вещества (полисахариды второго порядка).

В медицине наибольшее значение имеют полисахариды второго порядка.

Полисахариды второго порядка — это высокомолекулярные соединения, содержащие более 10 моносахаридных остатков, соединенных О-гликозидными связями и образующих линейные или разветвленные цепи. Гомополисахариды состоят из моносахаридных единиц (мономеров) одного типа, гетерополисахариды — из остатков различных сахаров и их производных.

Углеводы. Биогенез в растениях

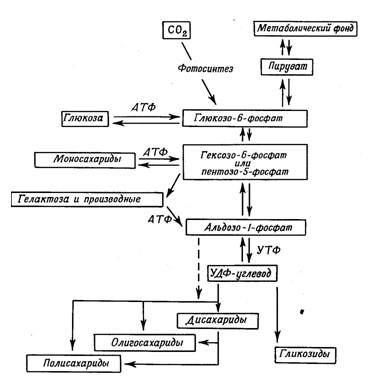

Биогенез углеводов в растениях протекает по определенной схеме, характерной для всего класса этих важных органических соединений. Биогенез всех углеводов начинается с процеса фотосинтеза и тесно связан с такими последовательностями реакций, как «цикл трикарбоновых кислот», «гликолитический цикл» и другие, т.е. с внутриклеточными превращениями сахаров и других субстратов в анаэробных и аэробных условиях.

Рассматривая процессы биогенеза различных углеводов, легко обнаружить одну общую черту. Во всех случаях образование индивидуальных мономерных сахаров предшествует появлению гликозидных связей. Сначала синтезируются мономерные сахара, а затем они используются в форме макроэргических производных. При этом глюкозо-6-фосфат занимает ключевое положение в биосинтезе макроэргических предшественников углеводов (см. схему).

Общая схема биосинтеза углеводов

Физико-химические свойства полисахаридов второго порядка.

Полисахариды второго порядка — это аморфные, реже кристаллические вещества, нерастворимые в спирте и неполярных органических растворителях.

Растворимость в воде у разных представителей существенно различается: некоторые линейные гомополисахариды в воде не растворяются из-за прочных межмолекулярных связей, а сложные или разветвленные полисахариды либо растворяются в воде, либо образуют гели.

Полисахариды подвергаются кислотному или ферментативному гидролизу с образованием моно- или олигосахаридов. Молекулярный вес полисахаридов колеблется от нескольких тысяч до нескольких миллионов Дальтон.

Одним из важнейших представителей гомополисахаридов является крахмал. В растениях крахмал является главным энергетическим запасным материалом. Крахмал запасается в клетках в виде крахмальных зерен. Их можно видеть в первую очередь в хлоропластах листьев, а также в органах, где запасаются питательные вещества, например, в клубнях картофеля, семенах злаковых и бобовых. Размер крахмальных зерен колеблется в пределах от 0,002 до 0,15 мм (наиболее крупные крахмальные зерна у картофеля, а наиболее мелкие – у риса и гречихи). Они имеют слоистую структуру и у разных видов растений различаются по форме – овальной, сферической или неправильной. В медицинской практике крахмал в основном используется в качестве наполнителя.

Крахмал относится к группе гомогликанов, т.е. соединений, мономерной единицей которых является только глюкоза. Он не является химически индивидуальным веществом и на 96-98% состоит из полисахаридов, образующих при кислотном гидролизе глюкозу; на 0,2-0,7% — из минеральных веществ, которые представлены, в основном, остатками фосфорной кислоты, на 0,6% — высокомолекулярными жирными кислотами, такими как пальмитиновая и стеариновая. Жирные кислоты не связаны ковалентно с полисахаридной частью. Они просто адсорбированы на ней и легко могут быть удалены экстракцией органическими растворителями.

Остатки фосфорной кислоты в одних видах крахмала (кукурузном, пшеничном и рисовом) представляют собой постоянно присутствующую примесь, а в других, например, в картофельном, они связаны сложноэфирной связью с углеводной частью и при гидролизе обнаруживаются в составе глюкозо-1-фосфата.

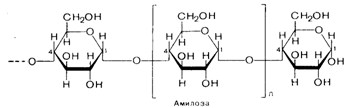

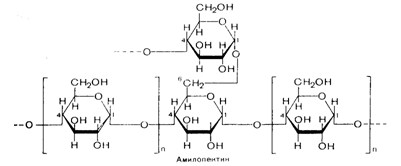

Углеводная часть крахмала также неоднородна и состоит из двух полисахаридов, различающихся по физическим и химическим свойствам — амилозы и амилопектина. Амилопектин в крахмале количественно преобладает над амилозой, составляя около 75%.

Амилоза имеет молекулярный вес в пределах 3х10 5 -3х10 6 Да. Водные растворы амилозы весьма нестойки и при стоянии их них выделяются кристаллические осадки. В молекуле амилозы остатки глюкозы связаны a-гликозидными связями только между 1 и 4 углеродными атомами, образуя при этом длинную линейную цепочку:

Линейные цепи амилозы, состоящие из нескольких тысяч мономерных единиц, способны спирально свертываться и таким образом принимать более компактную форму.

С раствором йода в йодистом калии водная суспензия амилозы дает темно-синюю окраску, исчезающую при нагревании и вновь появляющуюся при охлаждении. Окрашивание сопровождается образованием комплексного химического соединения. При этом молекулы йода располагаются внутри спирально изогнутых цепочек амилозы.

Молекулярный вес амилопектина достигает сотен миллионов Да. Амилопектин содержит примерно вдвое больше глюкозных остатков, чем амилоза. Он растворяется в воде лишь при нагревании под давлением и дает очень вязкие и чрезвычайно стойкие растворы. В молекуле амилопектина гликозидные остатки соединены a-гликозидными связями не только между 1 и 4 углеродными атомами, но и между 1 и 6, образуя таким образом разветвленную структуру. Компактность амилопектина обеспечивается интенсивным ветвлением цепей:

Водная суспензия амилопектина окрашивается раствором йода в йодистом калии в красно-фиолетовый цвет (проба на крахмал). Следует подчеркнуть, в том и другом случае не происходит химической реакции полисахарида с йодом, а образуются адсорбционные соединения.

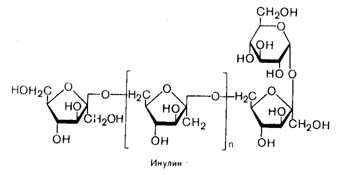

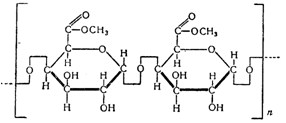

Другим представителем полисахаридов является инулин. Он относится к группе фруктозанов, т.е. полимеров, построенных из остатков фруктозы. Подобно крахмалу, представляет собой важное запасное вещество многих растений. Используется в основном для получения фруктозы. Молекулярный вес инулина составляет около 5-6 тысяч Да. Полимерная цепь инулина построена из 34-36 остатков фруктозы, соединенных b-гликозидной связью и заканчивается нередуцированным остатком a-D-глюкопиранозы:

К полисахаридам по химической структуре близка группа веществ, называемых полиуронидами — высокомолекулярных соединений, построенных по типу полисахаридов из остатков уроновых кислот. Из наиболее важных продуктов растительного происхождения с медицинской точки зрения к ним относятся пектиновые вещества, альгиновая кислота, камеди и слизи.

Пектиновые вещества — широко распространенные в растениях полигалактурониды, растворенные в растительных соках и осаждаемые спиртом или 50% ацетоном с образованием студня. Их роль – образование защитной прослойки между растительными клетками. Молекулярная масса пектиновых веществ достигает 200 000 Да. Среди пектинов выделяют растворимый и нерастворимый пектин, пектовую и пектиновую кислоты.

Пектовая кислота представляет собой линейный полимер a-D-галактуроновой кислоты, связанной С1-С4 связями. Пектиновая кислота — это полигалактуроновая кислота, у которой часть карбоксильных групп метилирована. Растворимый пектин – это пектиновая кислота с высоким содержанием метильных групп. Нерастворимый пектин представляет собой образование из длинных переплетающихся цепей пектиновой кислоты, связанных друг с другом в местах перекреста через карбоксильные группы. Гидроксильные группы пектинов могут служить точками присоединения боковых разветвленных цепей из остатков D-галактозы, L-арабинозы, D-ксилозы и L-рамнозы:

Фрагмент структуры пектиновых веществ

Камеди и слизи — это близкие к пектину вещества, выделяемые растениями во внешнюю среду в виде прозрачных скоплений. Камеди появляются, как правило, при ранении растения или иных патологических явлениях. Слизи же образуются в растениях в результате “слизистого” перерождения клеток в процессе естественного функционирования растений и их органов. Те и другие являются Ca ++ , Mg ++ и К + солями полиуроновых кислот в различном сочетании с пентозами, метилпентозами и гексозами.

Источник