Зоны корня

В молодом корне различают четыре зоны: деления, растяжения, всасывания, проведения.

К зоне деления относят верхушку конуса нарастания (протяженность — менее 1 мм), где происходит активное митотическое деление клеток. Клетки апикальной меристемы относительно мелкие, многогранные, с густой цитоплазмой и крупным ядром. Верхушечная меристема откладывает наружу клетки корневого чехлика, а внутрь — ткани остальной части корня. Эта зона состоит из тонкостенных паренхимных клеток первичной меристемы, которые прикрыты корневым чехликом, выполняющим защитную функцию при продвижении корня между частичками почвы.

При соприкосновении с почвой клетки чехлика постоянно разрушаются, образуя слизь, которая предохраняет зону деления при трении о почву и продвижении корня вглубь. У большинства растений корневой чехлик восстанавливается за счет первичной меристемы, а у злаков — за счет особой меристемы калиптрогена.

В клетках центральной части чехлика содержится много крахмальных зерен. По-видимому, эти зерна служат статолитами, т. е. способны перемещаться в клетке при изменении положения кончика корня в пространстве, благодаря чему корень растет всегда в сторону действия силы тяжести (положительный геотропизм).

Рис. 3.3. Зоны корня (у проростка пшеницы): а — схема строения корня; б — периферические клетки отдельных зон при большом увеличении; 1 — корневой чехлик; 2 — калиптроген; 3 — зона деления; 4 — зона растяжения; 5 — зона всасывания; 6 — зона проведения; 7 — корневые волоски

По теории гистогенов (Ганштейн Р., 1868), у большинства покрытосеменных растений апикальные меристемы состоят из трех гистогенных слоев, отличающихся направлением деления клеток и имеющих по 1-4 инициальные клетки. Самый наружный слой, дерматоген, формирует протодерму, из которой образуются клетки корневого чехлика и ризодерма — первичная покровно-всасывающая ткань в зоне всасывания. Средний слой, периблема, дает начало всем тканям первичной коры. Внутренний слой —плером (или плерома), из него развиваются ткани центрального осевого цилиндра.

В зоне растяжения клетки меристемы почти не делятся, а сильно растягиваются (растут) в продольном направлении, вдоль оси корня. Объем клеток увеличивается за счет поглощения воды и образования крупных вакуолей, при этом высокое тургорное давление проталкивает растущий корень между частицами почвы. Вследствие вытягивания клеток в продольном направлении осуществляются рост корня в длину и продвижение его в почве. Зону деления и зону растяжения можно объединить в одну зону ввиду сохранения в них меристематической активности — зону роста. Ее протяженность составляет несколько миллиметров. На границе зоны растяжения и зоны всасывания происходят дифференциация тканей и становление первичного строения корня. Формируются ризодерма, первичная кора и центральный осевой цилиндр.

Зона поглощения, или зона всасывания. В этой зоне покровной тканью является ризодерма (эпиблема), клетки которой несут многочисленные корневые волоски, представляющих собой выросты клеток ризодермы. При их формировании ядро перемещается в переднюю часть корневого волоска. Корневые волоски увеличивают всасывающую поверхность корня и обеспечивают активное всасывание воды и растворов солей, но они недолговечны (живут 10-20 сут). Новые корневые волоски образуются под зоной всасывания, а отмирают над ней. По мере роста растения зона всасывания постепенно перемещается, и растение имеет возможность поглощать минеральные вещества из разных слоев почвы. Растяжение корня прекращается, корневые волоски плотно охватывают частицы почвы и как бы срастаются с ними, поглощая воду и растворенные в ней минеральные соли. Зона поглощения имеет протяжение до нескольких сантиметров. Эту зону называют также зоной дифференциации, поскольку именно здесь происходит образование постоянных первичных тканей.

Зона проведения (укрепления) тянется вплоть до корневой шейки и составляет большую часть протяженности корня. По этой части корня вода и растворы солей, поглощенные корневыми волосками, транспортируются в вышележащие органы растения. В зоне проведения идет интенсивное ветвление главного корня и появляются боковые корни.

Клетки зон всасывания и проведения занимают фиксированное положение и не могут смещаться относительно участков почвы. Однако сами зоны, вследствие постоянного верхушечного роста, непрерывно перемещаются вдоль корня по мере нарастания корневого окончания. В зону поглощения постоянно включаются молодые клетки со стороны зоны растяжения и одновременно исключаются клетки стареющие, переходящие в состав зоны проведения. Таким образом, всасывающий аппарат корня – подвижное образование, непрерывно передвигающееся в почве.

Так же последовательно и закономерно в корневом окончании возникают внутренние ткани.

Источник

Лекция 5 вегетативные органы растений. Строение и функции корня

4. Внутреннее (первичное и вторичное) строение корня.

5. Основные видоизменения корня (метаморфозы).

Орган – часть многоклеточного организма, имеющая тканевое строение и выполняющая определенные функции. Выделяют вегетативные и репродуктивные органы. Вегетативные органы, представляющие вегетативное тело растения, выполняют основную функцию – обмен веществ с внешней средой. Репродуктивные органы обеспечивают размножение растений.

Генеративные органы растений – архегонии и антеридии. У покрытосеменных растений они редуцируются. Цветок – это репродуктивный орган, включающий в себя органы бесполого (спорангии) и полового (остатки архегония и антеридия) размножения.

Основные вегетативные органы растений – листостебельный побег (обеспечивает фотосинтез) и корень (обеспечивает водоснабжение и минеральное питание) (рис. 5.1.).

1. Свойства и функции корня

Корень – один из основных вегетативных органов растения, в типичном случае выполняющий функцию водного и минерального питания.

Корень – осевой орган, которому характерны следующие свойства:

– неограниченный верхушечный рост за счет деятельности апикальной меристемы;

– положительный геотропизм (рост в направлении вектора силы тяжести);

– отсутствие листьев и цветов;

– наличие в редких случаях эндогенных придаточных почек, из которых развиваются придаточные побеги;

– интенсивное ветвление и огромная внешняя поверхность, позволяющая более полно освоить почвенное пространство.

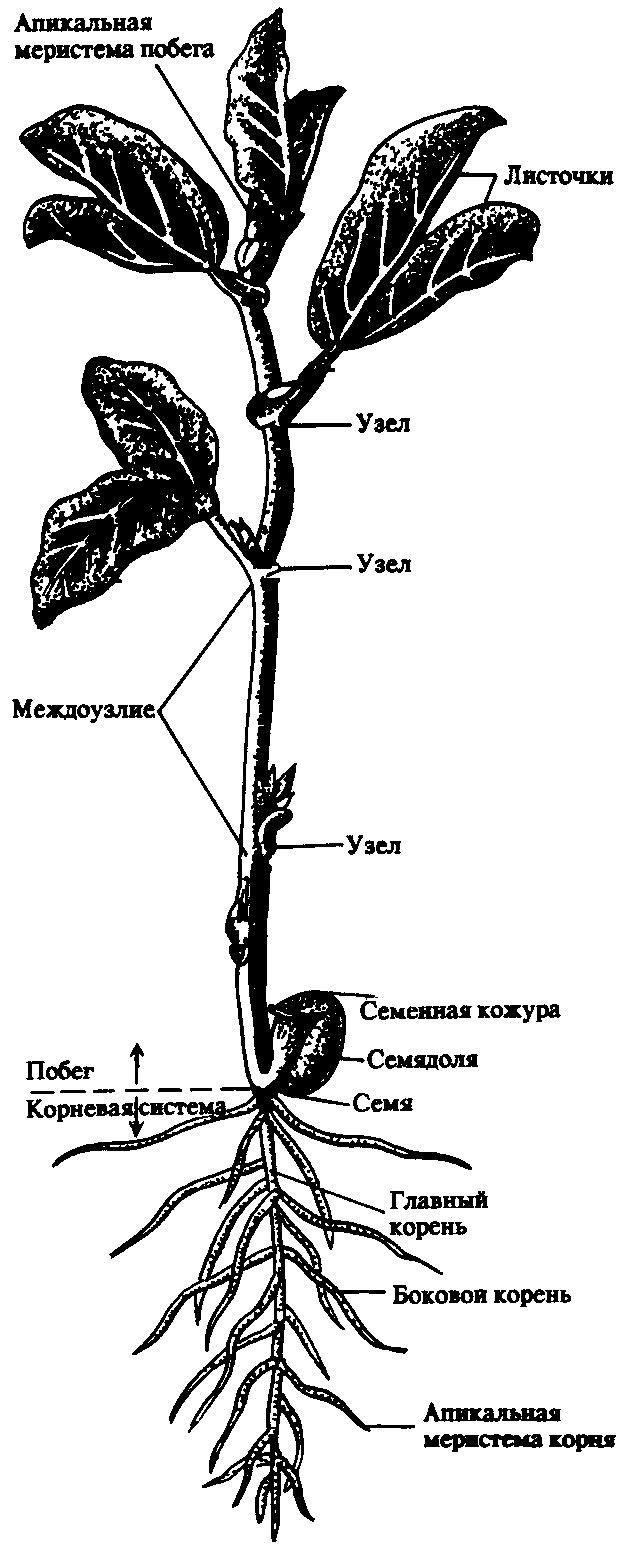

Рис. 5.1. Строение молодого растения конских бобов.

Корни, как и все другие органы, поглощают кислород и выделяют углекислый газ.

В растении корень выполняет следующие функции:

– питательная – поглощение из субстрата воды и растворенных в ней минеральных веществ;

– механическая – закрепление растения в субстрате (почве и др.);

– запасающая – в корнях многих растений откладываются запасные питательные вещества;

– синтез различных веществ (аминокислоты, алкалоиды, гормоны (гиббереллины, цитокинины) и др.), поступающих затем в другие органы растения;

– взаимодействует с корнями других растений (посредством выделения веществ – аллелопатия), вступает в мутуалистический симбиоз с грибами (микориза) и клубеньковыми бактериями (клубеньки на корнях бобовых и др.);

– является органом вегетативного размножения (благодаря придаточным почкам из которых вырастают побеги – корневые отпрыски, например, у розы, терна, сирени, осины, осота, малины и др.);

– иногда выполняет роль дыхательного органа (пневматохоры мангровых зарослей).

2. Виды корней и корневых систем

По происхождению выделяют три типа корней (рис. 5.1.; 5.2.):

– главный корень – первый корень семенного растения, развивающийся из зародышевого корешка. В почве занимает вертикальное положение и, как правило, толще остальных; у споровых растений (плаунов, хвощей и папоротников) его нет;

– придаточный корень – корень, берущий начало от других органов растения: стеблей (кукуруза, ива), листьев (бегония), корневищ (ландыш, осоки), клубней (картофель), луковиц (лук);

– боковой корень – ответвление главного или придаточного корней. Отличается слабо выраженным геотропизмом – растет горизонтально или косо вниз.

Совокупность всех корней одного растения, независимо от их происхождения и структуры называется корневой системой.

Чаще всего выделяют три типа корневых систем:

– система главного корня, или стержневая – корневая система с хорошо выраженным главным корнем, а также с его ответвлениями – боковыми корнями. Характерна для большинства голосеменных (ель, сосна) и древесных двудольных растений (береза, тополь, осина), многих трав (одуванчик, морковь). В некоторых случаях главный корень не разветвляется или ветвится мало – простой корень (морковь, ряска);

– система придаточных корней, или мочковатая – корневая система, представленная в основном придаточными корнями, а также боковыми. Такая система встречается у покрытосеменных однодольных растений (злаки, осоки, ситники) и некоторых двудольных (лютики);

– система главного и придаточных корней, или смешанная – корневая система, представленная как хорошо развитым главным, так и придаточными корнями, а также боковыми. Характерна некоторым двудольным растениям (подсолнечник, фасоль, земляника и др.).

В зависимости от того субстрата, в котором расположены корни и откуда они извлекают воду и питательные вещества, различают четыре экологических типа корней:

– подземные – целиком или хотя бы частично расположены в грунте (у 70% высших растений);

– водяные – всегда расположены в толще воды и никогда не достигают дна водоема (ряска, многокоренник, водокрас);

– воздушные – находятся в воздухе, поглощают атмосферную влагу. Например, у растений-эпифитов – обитателей влажных тропиков (орхидеи, монстера);

– гаустории – корни-присоски паразитических растений (повилика, омела), эпифитных лиан (плющ).

Некоторые растения корней вообще не имеют: мхи (вместо корней развиты ризоиды – экзогенные выросты покровной ткани; у сфагновых мхов и их нет), некоторые водные растения (папоротник сальвиния, вольфия бескорневая (самое маленькое цветковое растение на нашей планете), пузырчатка).

Источник