Образовательные ткани, или меристемы

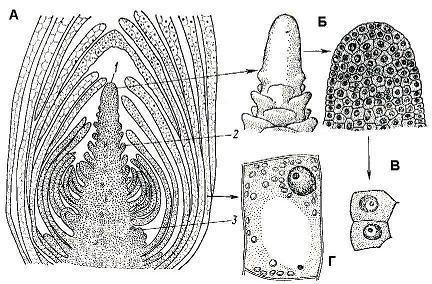

Тело растения формируется в результате деятельности образовательных тканей, называемых меристемами. Основное свойство меристем – способность к делению и образованию новых клеток. В теле растения образовательные ткани функционируют в течение всей жизни. У векового дерева, наряду с очень старыми тканями можно обнаружить и молодые. В составе меристем различают: 1) инициальныеклетки, или инициали, и 2) производныеотинициалей. Инициали сохраняют способность к делению в течение всей жизни растения и всегда остаются в составе меристем. Производные от инициалей делятся некоторое число раз и затем превращаются в постоянные ткани. По происхождению различают: 1) первичныемеристемы, которые берут начало непосредственно от меристем зародыша, и 2) вторичныемеристемы, образующиеся на более поздних этапах развития растения либо из первичных меристем, либо в результате дедифференциации постоянных тканей. Постоянные ткани, образовавшиеся из первичных меристем, называются первичными, из них складывается первичнаяструктура тела растения. Из вторичных меристем образуются вторичные ткани, которые определяют вторичныйрост растения. В зависимости от местоположения выделяют четыре типа меристем: 1) верхушечные, или апикальные; 2) боковые, или латеральные; 3) вставочные, илиинтеркалярные; 4) раневые, или травматические. Верхушечные ( апикальные) меристемы закладываются с первых стадий развития зародыша на верхушке побега и на кончике зародышевого корешка. По мере роста и ветвления на каждом боковом побеге и каждом корне образуются свои верхушечные (апикальные) меристемы. Они обеспечивают рост этих органов в длину. Апикальные меристемы всегда первичны, они образуют конусы нарастания корня и побега. ^ Боковые ( латеральные) меристемы располагаются по окружности осевых органов (корней, стеблей) в виде цилиндров, которые на поперечных срезах имеют вид колец. Первичные боковые меристемы – прокамбий, перицикл – возникают непосредственно под апексами и в непосредственной связи с ними. Вторичные латеральные меристемы: камбий – возникает из прокамбия — и пробковыйкамбий(феллоген) — образуется из клеток постоянных тканей. Боковые меристемы обеспечивают рост корня и стебля в толщину. Из прокамбия и камбия образуются проводящие ткани, из феллогена – перидерма. ^ Вставочные ( интеркалярные) меристемы находятся в основаниях междоузлий побегов и молодых листьев. Они первичны, поскольку являются остатками верхушечных меристем, их дифференциация задерживается по сравнению с остальными тканями. Вставочные меристемы не имеют в своем составе инициалей и со временем полностью превращаются в постоянные ткани. В их составе могут присутствовать некоторые дифференцированные элементы, например проводящие. Интеркалярный рост характерен для стеблей злаков, наблюдается также в основании луковиц, завязей. ^ Раневые ( травматические) меристемы обычно образуются при повреждении тканей и органов. Живые клетки постоянных тканей, окружающие пораженные участки, дедифференцируются и начинают делиться, т.е. превращаются во вторичную меристему. Раневые меристемы образуют каллус – особую ткань, состоящую из однородных паренхимных клеток, прикрывающих место поранения. Из каллуса может возникнуть любая ткань или орган растения. Часто клетки формируют феллоген, образующий на поверхности перидерму, которая закрывает рану и способствует ее заживлению. Способность растений к каллусообразованию используют для получения культуры изолированных тканей, а также в практике садоводства для размножения растений черенками и прививками. Типичные цитологические признаки образовательных тканей наиболее отчетливо выражены у апикальных меристем. Это изодиаметрические многогранные клетки, не разделенные межклетниками. Клеточные стенки тонкие, с малым содержанием целлюлозы. Цитоплазма густая, ядро относительно крупное, занимает центральное положение. В цитоплазме большое число рибосом и митохондрий, так как происходит интенсивный синтез белков и других веществ. Вакуоли очень мелкие, многочисленные (рис. 3.1 ). Рис. 3.1. Верхушечная меристема побега элодеи: А – продольный разрез; Б – внешний вид и продольный разрез конуса нарастания; В – клетки первичной меристемы; Г – паренхимная клетка листа, закончившая дифференцировку; 1 – конус нарастания; 2 – зачаток листа; 3 – зачаток бокового побега.

Источник

Ткани растений: Меристема, Паренхима и Покровные

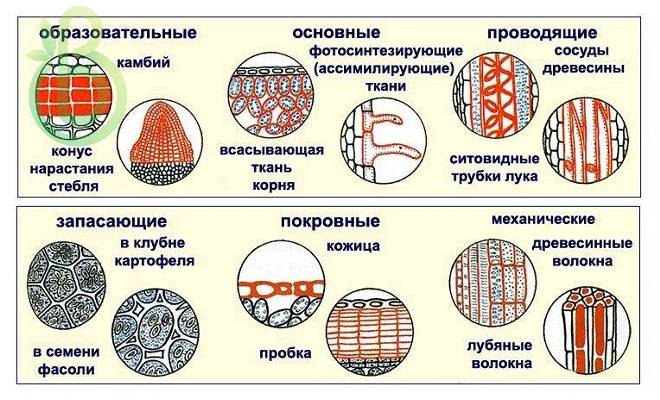

Различают такие типы растительных тканей: образовательные (меристема), покровные, основные (паренхима), проводящие, механические и выделительные. Простые ткани состоят из одинаковых по форме и функциям клеток. Это – образовательные, основные, механические ткани. Сложные ткани состоят из клеток, неодинаковых по форме и функциям. Например, покровные, проводящие. В процессе эволюции наиболее совершенные ткани сформировались у покрытосеменных растений.

Меристема (Образовательная ткань)

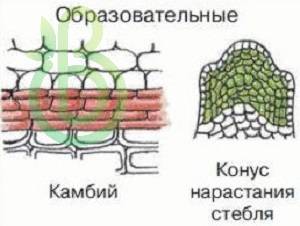

Образовательная или Меристема (от греч. меристос – делимый). Клетки живые, тонкостенные, имеют тонкие клеточные стенки с незначительным количеством целлюлозы, с большим ядром, часто делятся. Дают начало почти всем клеткам других типов тканей и обеспечивают рост растения на протяжении всей жизни. При каждом делении одна из новообразовавшихся клеток остается меристематической, а вторая превращается в клетку какой-нибудь ткани. Деление регулируется фитогормонами.

Виды образовательных тканей

По месту расположения различают верхушечную, вставочную и боковую меристемы. Верхушечная (апикальная) находится в зоне деления корня и конусе нарастания на верхушке побега. Она обеспечивает их рост в длину. Закладывается в теле зародыша. На каждом боковом побеге и боковом корне образуется собственная верхушечная меристема.

Боковая находится внутри стебля или корня, охватывает их центральную часть. Обеспечивает рост этих органов в толщину. Например, камбий встречается преимущественно у деревьев, иногда – у травянистых.

Вставочная (интеркалярная) содержится в основе междоузлий стебля у некоторых растений (злаковых, хвощей) и обеспечивает вставочный рост. Эта меристема перестает существовать и превращается в постоянные ткани, когда заканчивается рост стебельного участка или листка.

Различают также первичную и вторичную меристемы. Первичная меристема развивается в зародыше, обусловливает рост и развитие проростка. Закладывается она на верхушках зародышевых корешка и стебелька. Вторичная образуется из первичной и закладывается позднее. Вторичные меристемы обеспечивают вторичный рост в толщину стебля и корня (камбий и феллоген). Из клеток основной ткани или эпидермы возникает пробковый камбий. Среди вторичных меристем различают раневую, которая дает начало особой защитной ткани в местах повреждения.

Паренхима (Основная ткань)

Основная ткань или паренхима (от греч. паренхима – налитое рядом). Составляет большую часть всех органов растений. Она заполняет промежутки между проводящими и механическими тканями, имеется во всех органах. Состоит паренхима из живых клеток, имеющих относительно тонкие стенки. Они могут иметь большие промежутки – межклетники. Отдельные клетки паренхимы могут выполнять секреторную функцию. При определенных условиях клетки паренхимы могут восстанавливать способность к делению и образуют пробковый камбий и т. п.

Виды основной ткани

Различают: ассимиляционную, запасающую, воздухоносную, водоносную паренхимы.

Ассимиляционная, или хлорофиллоносная (хлоренхима). В ней осуществляется фотосинтез. Состоит из живых клеток, содержащих хлоропласты. Встречается в зеленых органах растения, преимущественно в листьях. В листьях ее называют еще мезофилл.

Запасающая. Встречается во всех органах растения (стебель, корень, корневище и т. п.). Иногда образует отдельные пласты. Запасающую паренхиму составляют бесцветные клетки с большим количеством включений. В клетках расположены лейкопласты, в паренхиме цветков, плодов – иногда еще и хромопласты. Запасающие вещества – углеводы, белки, жиры.

Воздухоносная, или аэренхима (от греч. аэр – воздух). Эта ткань имеет большие межклетники, заполненные воздухом. Выполняет функции газообмена и перенесения газов в разные ткани. Характерна преимущественно для водных растений.

Водоносная. Клетки имеют вакуоли, способствующие удержанию влаги. Характерна для растений, которые растут в засушливых местах.

Покровные ткани

Они отделяют органы растений от внешней среды. Основная функция – это защита растений от ее неблагоприятного воздействия. Различают первичную (эпидерма, или кожица) и вторичные.

Эпидерма

Эпидерма (от греч. эпи – над, сверху и дерма – кожа) состоит из одного или нескольких слоев бесцветных живых клеток. Образуется из апикальной (верхушечной) меристемы. Клетки плотно прилегают одна к другой. Они некоторое время сохраняют способность к делению. Их внешняя стенка утолщена, может быть пропитана минеральными веществами. У хвощей, например, откладывается двуоксид кремния (Si02). Извне эпидерма покрыта слоем кутикулы (от лат. cuticula – кожа), которая является продуктом секреции эпидермальных клеток и состоит из липопротеидного вещества кутина и полисахарида пектина. Иногда эпидерма покрыта слоем воска разной толщины. Кутикула предупреждает интенсивное испарение воды через ее поверхность, поэтому особенно хорошо развита у растений, которые растут в засушливом климате.

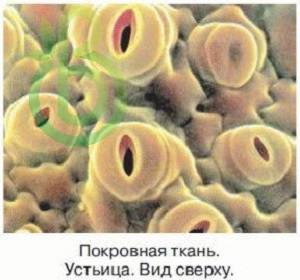

В эпидермальных клетках отсутствуют хлоропласты, но есть лейкопласты. Хлоропласты содержат особые клетки эпидермы – замыкающие клетки устьиц. Устьица окружены опорными клетками. Замыкающие клетки имеют бобовидную форму, окружают устьичные щели. Под щелью расположена большая полость, которая называется дыхательной. Она окружена клетками мезофилла листа. Устьица расположены преимущественно на листьях, иногда на стебле.

Стенки замыкающих клеток утолщены неравномерно. Те стенки, которые формируют устьичную щель, значительно утолщены по сравнению с другими. Размеры щели могут регулироваться в зависимости от интенсивности процессов фотосинтеза. При солнечном освещении в хлоропластах замыкающих клеток происходит интенсивно процесс фотосинтеза. Насыщение клеток продуктами фотосинтеза (крахмалом, сахарами) ведет к активному поступлению в клетку ионов калия, вследствие чего концентрация клеточного сока повышается. Возникает различие концентраций клеточного сока опорных и замыкающих клеток. Вода из опорных клеток поступает в замыкающие клетки, что приводит к увеличению их объема, возрастанию тургора. Замыкающие клетки приобретают выраженную бобовидную форму и устьичная щель открывается. При понижении интенсивности освещения уменьшается процесс образования сахаров, крахмала в замыкающих клетках. Ионы калия не поступают. Концентрация клеточного сока в замыкающих клетках по сравнению с опорными падает. Вода путем осмоса выходит из замыкающих клеток, и тургор снижается, что ведет к закрытию устьичной щели.

Устьичные клетки расположены на нижней стороне листьев. У водных растений, листья которых плавают, устьица расположены на внешней поверхности листа. Основные функции устьиц – газообмен и транспирация (испарение воды).

Часто из эпидермы развиваются одно- или многоклеточные волоски. Они имеют разнообразное строение и выполняют разные функции (защищают растение от перегревания, от поедания животными, выполняют секреторную функцию), могут быть живыми или мертвыми.

Покровная ткань всасывательной зоны корня имеет корневые волоски и называется эпиблемой, или ризодермой (от греч. ризь – корень). Корневые волоски поглощают воду с минеральными веществами.

Вторичная покровная ткань

К ней преимущественно относятся пробка и кора. Вторичная покровная ткань заменяет эпидерму или возникает в глубинных слоях коры. Осенью зеленая окраска побегов заменяется на бурую. Из части клеток основной ткани, которые входят в состав коры и восстанавливают способность к делению, образуется слой вторичной меристемы – пробковый камбий или феллоген. Он производит наружу пробку – слой клеток, которые имеют утолщенные стенки, пропитанные жирообразным веществом, становятся непроницаемыми для газов и воды, содержимое которых отмирает. Клетки пробки имеют прямоугольную форму, плотно прилегают одна к другой, расположены рядами. Пробка сохраняет внутренние живые клетки от потери влаги, резких колебаний температуры, проникновения микроорганизмов. Чтобы живые клетки могли под пробкой дышать, удалять остатки влаги, феллоген под устьицами откладывает живые клетки паренхимы с большими межклетниками, которые разрывают эпидерму и образуют чечевички. Чечевички четко видны на поверхности коры деревьев и кустов. Они не способны открываться и закрываться. Зимой закупориваются особым веществом.

Пробковый камбий сохраняет активность на протяжении всей жизни растения и образует новые пробковые слои. Верхние слои коры постоянно отшелушиваются. Внутрь растения пробковый камбий производит живые клетки основной ткани.

Вследствие многоразового формирования слоев пробки и отмирания живых клеток между ними образуется характерная для деревьев кора, которая включает еще и низшие слои клеток.

Источник