9. Видовое число как характеристика полнодревесности ствола.

Видовое число – это отношение объема ствола к объему цилиндра, кот имеет высоту дерева и основание равное площади сечения ствола.

; , где vцил – равновеликий цилиндр, имеющий высоту = высоте едрева и основание, взятое в ниж. Части ствола дерева.

Такие видовые числа получили название старые видовые числа. Недостатком старых видовых чисел явл-ся изменение их с изменением высоты.

Нормальное видовое число fн – не зависит от высоты дерева, т.к. основание цилиндра берется на относительной высоте равной одной десятой части от общей высоты дерева.

Существуют еще несколько формул определения f.

2. определение f по ф-ле Кунце: , где с – фиксированное значение для различных древесных пород, для сосны с = 0,21; для ели с = 0,20.

3. по табл. всеобщих f профессора Ткаченко.

По табл. f опр-ся в зависимости от высоты дерева и коэф-та формы q2.

4. опр-ние f по ф-ле Шиффеля: .

Таксация растущего дерева.

Таксация растущих деревьев является более сложной задачей, чем таксация срубленных деревьев, т.к. можно измерить лишь несколько таксационных показателей.

Основным показателем растущих деревьев является диаметр на высоте 1,3 м.

Диаметр измеряется с помощью мерной вилки и округляется до установленной ступени толщины. Если деревья имеют небольшую толщину, то применяется 2-х см ступени толщины. Для более крупных деревьев применяется 4-х см ступень толщины.

Для измерения высоты деревьев используются различные виды высотомеров. Для определения высоты необходимо отойти на базисное расстояние и по показателям высотомера установить высоту.

В ландш.таксации кроме высоты и диаметра определяют ширину и протяженность кроны. Для измерения ширины кроны исп-ся приборы – крономеры (высотомер-крономер ВК1). Он имеет специальную призму для определения ширины кроны. В направлении СВ ЗВ. При инвентаризации деревьев составляется абрис объекта.

Протяженность кроны. Для этого высотомер визируют на вершину дерева и на основание кроны. Разница показаний дает длину или протяженность кроны.

Объем или масса растущего дерева.

10. Понятия о насаждениях, их составе и форме.

Насаждение – это участок леса однородный по древесной и кустарниковой растительности, по живому напочвенному покрову, по условиям места произрастания, в своем росте и развитии взаимосвязаны между собою.

Основным компонентом насаждения является древостой. Таксационная характеристика насаждения отражает особенности строения леса, а также его хозяйственную и эстетическую ценность. Таксационную характеристику можно давать с использованием инструментальных методов, а также глазомерным методом.

Состав насаждения – это соотношение древесных пород в запасе насаждения. По составу насаждения делятся на: 1) чистые – из одной древесной породы (10Е). 2) смешанные – из двух и более древесных пород. (7С3Б). Если запас древесной породы составляет 2-5% запаса, то ее добавляют к формуле со знаком плюс (7С3Е+Б). Древесную породу, составляющую менее 2% общего запаса насаждения, добавляют со словами «единично» (8Б2Е ед.С.).Древесная порода, представленная в насаждении наибольшей долей наз-ся преобладающей или господствующей.

Древесная, кустарниковая и травянистая растительность образует в отдельных насаждениях несколько ярусов, или пологов. Выделяют: 1) простые насаждения – состоят из одного яруса. 2) сложные насаждения (многоярусные). Ярус, составляющий наибольшую по запасу часть насаждения, называются основным, а остальные ярусы – второстепенными. При выделении яруса требуется, чтобы второстепенный ярус должен иметь запас не менее 30 м 3 на га и не менее 20% от запаса основного яруса. По высоте ярусы должны отличаться не менее чем на 20%.

Таксационные показатели элементов леса и их определение.

Сводная ведомость содержащая таксационные показатели называется таксационным описанием.

1)Происхождение насаждений – это способ возникновения леса. М.б. естественным или искусственным. Естественное происхождение подразделяется на семенное и вегетативное.

2)Форма насаждения. Выделяют: 1) простые насаждения – состоят из одного яруса. 2) сложные насаждения (многоярусные). Ярус, составляющий наибольшую по запасу часть насаждения, называются основным, а остальные ярусы – второстепенными. При выделении яруса требуется, чтобы второстепенный ярус должен иметь запас не менее 30 м 3 на га и не менее 20% от запаса основного яруса. По высоте ярусы должны отличаться не менее чем на 20%.

3)Состав насаждения — это соотношение древесных пород в запасе насаждения. По составу насаждения делятся на: 1) чистые – из одной древесной породы (10Е). 2) смешанные – из двух и более древесных пород. (7С3Б). Если запас древесной породы составляет 2-5% запаса, то ее добавляют к формуле со знаком плюс (7С3Е+Б). Древесную породу, составляющую менее 2% общего запаса насаждения, добавляют со словами «единично» (8Б2Е ед.С.).

4)Средняя высота насаждения по породам и ярусам. В насаждения существуют определенные зависимости между различными таксационными показателями. Среднюю высоту определяют по графику высот. График строится для каждой породы. При построении графика на оси абсцисс откладываются ступени толщены, а на оси ординат – средние высоты ступени толщены, полученный ряд точек последовательно соединяют прямыми линиями и полученная ломанная прямая сглаживается путем проведения плавной кривой. На оси абсцисс откладываем средний диаметр и из этой точки восстанавливается ордината до пересечения со сглаженной кривой. Длина ординаты будет соответствовать средней высоте (до 0,1м).

5)Средний диаметр древостоя по породам – в таксации измеряется по данным сплошного перечета деревьев, по ступеням толщены. По каждой ступени толщены, определяется площадь сечения, и средний диаметр находится по формуле: (см); , где N – общее кол-во деревьев, ∑G – сумма площадей сечения.

6)Возраст насаждения и класс возраста. Различают: преобладающий(возраст, который имеет большая часть деревьев, образующих насаждения) и средний (возраст, выведенный пропорционально участию в запасе отдельных групп деревьев, входящих в состав насаждения). Насаждения по возрасту делятся на классы. Для хвойных устанавливают класс возраста через 20лет, для лиственных через 10лет, а для кустарниковых пород через 5лет. Классы возраста всегда обозначают римскими цифрами. Если деревья в насаждении имеют разницу в возрасте, не превышающую длительности одного класса возраста, насаждения считают одновозрастными, при большой разнице в возрасте – разновозрастными.

7)Разделение элементов леса, представляющих собой древостой, однородный по высоте, возрасту и породе. При таксации сложных и смешанных древостоев практически не возможно определить таксационные показатели. Такие древостои принято разделять на элементы леса. Элемент леса – это простая однородная часть древостоя, состоящая из деревьев одной породы и одного яруса.

8)Бонитет насаждений – это показатель продуктивности древостоев, который зависит от условий произрастания (влажности, плодородия, климат). Определяют по высоте и возрасту, выделяют 5 классов бонитета (Ia, I, II, III, IV, Va).

9)Полнота насаждения (м 2 /га) – это степень плотности стояния деревьев. Различают полноту абсолютную и относительную. Абсолютная полнота показывает – сумму площадей сечений всех деревьев взятых на высоте 1,3м на одном га. ; , где ∑gт – сумма площадей сечения таксируемого древостоя, ∑gн – сумма площадей нормального древостоя.

Нормальный древостой – это древостой, который берется по таблице и полнота этого древостоя максимальна и равна1. По относительной полноте различают древостои: 1) высоко-полнотный древостой 0,8-1. 2) средней полноты 0,6-0,7. 3) низко-полнотный 0,4-0,5. 4) редины 0,3 и ниже.

10)Сомкнутость насаждения часто указывают при оценке лесопаркового ландшафта при инвентаризации городских садов и парков. Чаще всего сомкнутость определяется визуально в 10-х долях от единицы. Густота насаждений – это количество деревьев и кустарников в штуках на единице площади. Характер размещения деревьев по площади – определяется визуально: 1) равномерное распределение деревьев по площади. 2) куртинный – размещают биогруппами. 3) рядовой характер размещения.

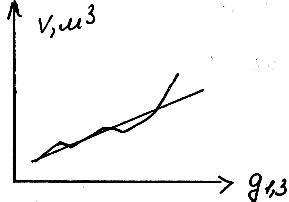

11)Запас насаждения – это количество растущего леса в м 3 на единице площади или на всем участке. Запас можно определить различными способами: 1) М=f*g1.3*Hср. 2) По массовым таблицам. 3) По таблицам хода роста – показывает изменения таксационных характеристик древостоев с изменением возраста. Для того чтобы пользоваться таблицами хода роста необходимо обязательно знать возраст, класс бонитета и полноту. Мтакс=Мтабл*Ротн. 4) Определение запаса по стандартным таблицам сумм площадей сечения и запасов. 5) Графический способ определения запаса, используется в том случае, если нет специальных массовых таблиц. Графический способ требует вырубки модельных деревьев (30-40). На основании модельных деревьев строятся графики, показывающие зависимость между диаметром, площадью сечения ствола и объемом дерева.

а) кривая объема. б) прямая объемов

12) Класс товарности – показатель качества древостоя , процент выхода деловой древесины от общего запаса, в основном определяется для приспевающих и спелых древостоев. Для хвойных деревьев выделяют 3 класса, для лиственных и лиственницы выделяют 4 класса.

13)Тип леса – особый показатель, характеризующий естественно исторические условия произрастания данного насаждения.Погребняк делит: по степени их плодородия: бедные – боры (А), относительно бедные – субори (В), богатые – сложные субори (С), очень богатые – дубравы (D); а по влажности: 0-крайне сухие, 1-сухие, 2-свежин, 3-влажные, 4-сырые, 5-болота.

14)Подрост, подлесок. Подрост – молодое поколение леса, которое в дальнейшем может заменить материнский полог. Подлесок – молодое поколение леса, кустарников или лиственных пород, которые в дальнейшем не заменят материнский полог.

Источник

Видовые числа

Для того чтобы на основе измерения диаметра на высоте 1,3 м и высоты стоящего дерева установить его объем, одних значений коэффициентов формы оказалось недостаточно. Потребовалось ввести в теорию таксации леса новое понятие – видовое число f, разработать учение о видовых числах и связанных с ними коэффициентах формы qn.

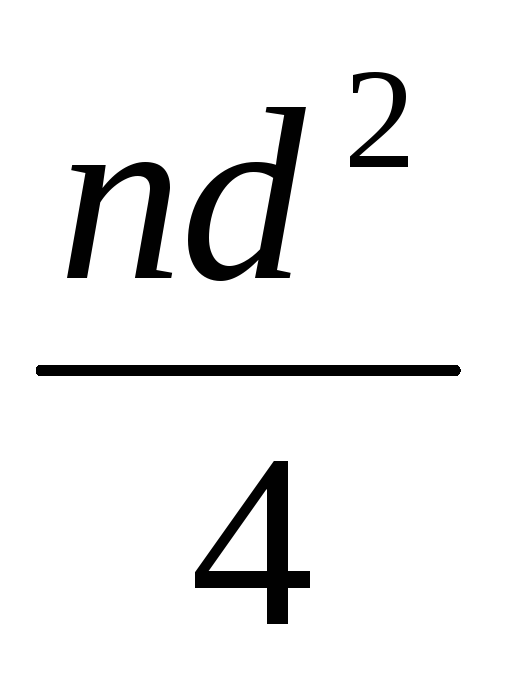

В основу теории видовых чисел была положена высказанная Паульзеном в начале XIX столетия мысль о сравнении объемов стволов с объемами правильных стереометрических тел вращения и получении из такого сравнения некоторого измерителя, дающего возможность найти объем древесного ствола. С этой целью было принято брать отношение объема ствола (V) к объему одномерного цилиндра (C), имеющего со стволом одинаковую высоту Н и площадь сечения g, измеренную на высоте 1,3 м (рисунок 7.1). Это отношение получило название видового числа (от немецкого слова Formzahl) и обозначается буквой f.

Рисунок 7.1 – Схема определения старого видового числа стволов (f)

(7.2)

(7.3)

где V – объем ствола;

С – объем цилиндра, одномерного со стволом;

d – диаметр ствола на высоте 1,3 м.

Это видовое число получило название «старое видовое число».

Из формулы (7.3) видно, что объем ствола равен произведению объема цилиндра на видовое число. Таким образом, видовое число является переводным коэффициентом для перехода от объема цилиндра к объему ствола.

Таким же путем можно вычислить видовое число для всего дерева, т.е. объема ствола с кроной:

Разность между видовыми числами объема дерева fB и объема стволa fs составит видовое число объема сучьев fa, т.е. fa – fB – fs.

Следовательно, мы получили три формулы объемов:

объем ствола (7.4)

объем дерева VВ = gHfВ = HfВ ; (7.5)

объем сучьев Vа = gHfа = Hfа ; (7.6)

Для облегчения пользования приведенными формулами можно составить таблицы объемов для определенных соотношений диаметров и высот и отвечающих им значений видовых чисел. Такие таблицы строят для отдельных древесных пород по схеме, указанной в таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Схема таблиц объемов по d1,3 и H

Объем стволов, м 3 , при диаметре на высоте 1,3 м

Объемы даны на пересечении соответствующих линий d и H. Эти таблицы предназначены для таксации совокупности деревьев, а не единичных стволов. В отношении последних могут быть значительные погрешности в тех случаях, когда их форма отличается от средней формы стволов, объемы которых даны в таблицах.

Для пользования таблицами необходимо установить предварительно общую численность совокупности деревьев, распределенную по однородным группам. Группы составляют по одинаковым ступеням толщины (1; 2; 4 см) и одинаковым ступеням или классам высоты. Ступени высоты обычно принимают 1 м, а классы высоты – 2 – 3 м.. Такие группы совокупностей формируются в процессе проведения перечета деревьев (таблица 7.3).

Из данного перечета видно, что при одинаковом диаметре высоты стволов, а следовательно, и объемы их будут различны.

Запас такой совокупности V при пользовании указанной таблицей вычисляется по следующей формуле:

V = v1n1 + v2n2 + v3n3 + . + vnnn, (7.7)

где, n1, n2, n3, . nn – число стволов по ступеням толщины и высоты;

v1, v2, v3, . vn – объем одного ствола по таблице при данных соотношениях d и H.

Таблица 7.3 – Схема распределения совокупности деревьев по

ступеням толщины и классам высоты

Источник