Назвать основные типы гинецея. Каковы пути эволюции гинецея? Привести примеры растений с различными типами гинецея.

Гинецей (лат. gynaeceum) — совокупность плодолистиков цветка.

В полных цветах, например лилий, левкоя, пиона и т. д., он занимает центральную часть цветка. Состоит из одной или многих частей, называемых плодниками или плодолистиками (в литературе также используется термин пестик, который многие ботаники считают излишним), из которых впоследствии образуются плоды.

Если в гинецее один плодолистик, гинецей называется одночленным, если много — многочленным.

Плодолистики, срастаясь краями, образуют пестик, который в типичном случае состоит из трёх частей[1]:

нижняя вздутая — завязь (лат. germen);

столбик (лат. stylus), составляющий непосредственное продолжение завязи;

рыльце (лат. stygma), заканчивающее собой столбик.

Гинецей у разных растений чрезвычайно разнообразен не только по своему составу, числу частей и указанным выше обстоятельствам, но ещё по форме и относительным размерам своих частей. У голосеменных растений он состоит из двух или нескольких семяпочек, незамкнутых в завязь; вместо завязи у них часто чешуевидный листок, при основании которого они и сидят (сосны, пихты, ели и пр.). У цветковых всегда имеется более или менее замкнутая завязь, вследствие чего их и называют покрытосеменными. Кроме того, имеются такие растения, у которых весь цветок состоит из одного только гинецея даже без всякого при нём покрова (ивы).

. Выделяют три основных вида гинецея:

1) Апокарпный гинецей — состоит из множества самостоятельных плодолистиков, отличается краевой плацентацией.

2) Монокарпный гинецей — состоит из единственного пестика с краевой плацентацией.

3) Ценокарпный гинецей — состоит из нескольких сросшихся плодолистиков, образующих единый пестик. Выделяют три разновидности ценокарпного гинецея:

а) Синкарпный — несколько сросшихся стенками плодолистиков, плацентация центрально-угловая.

б) Паракарпный — то же, но стенки плодолистиков не сохранились. Плацентация постенная.

в) Лизикарпный — отличается от паракарпного колончатой (центральной) плацентацией.

Охарактеризовать основные направления эволюции апокарпных и ценокарпных плодов. Описать приспособления к распространению плодов и семян.

Плод — орган полового размножения цветковых растений, развивающийся из одного цветка и заключающий в себе семена. Из соцветия, даже самого компактного, как, например, у шелковицы, образуется соплодие; у малины внешне похожее образование, но происходящее из цветка, является сборным плодом. В формировании плода, помимо завязи, могут участвовать и другие органы цветка: цветоложе, околоцветник, прицветные листья и т.п. Стенка плода (по сути, это сам плод, без семян) называется околоплодник или перикарпий и включает три слоя (экзо-, мезо- и эндокарпий, в простых плодах хорошо различимые по консистенции).

В основе современной морфогенетической классификации плодов лежат особенности строения гинецея. В зависимости от его типа различают апокарпии (монокарпии) и ценокарпии (синкарпии, паракарпии и лизикарпии), псевдомонокарпии.

Апокарпии – плоды, которые образуются из цветков с верхней завязью, имеющих апокарпный гинецей. Каждому отдельному, свободно располагающемуся на цветоножке простому пестику в зрелом плоде соответствует свободный плодик. Апокарпии подразделяются на сочные (многокостянка, сочная многолистовка), сухиеневскрывающиеся (многоорешек) и сухие вскрывающиеся(многолистовка).

Плоды монокарпииобразуются из цветков также с верхней завязью, но имеющих монокарпный гинецей. Они генетически родственны апокарпиям и являются результатом редукции всех плодиков, кроме одного. Из них наиболее обычны морфологические типы: боб, однолистовка, одноорешек, однокостянки сухая и сочная.

Ценокарпии формируются из цветков с верхней или с нижней завязью, имеющих сложный пестик и ценокарпный гинецей. Ценокарпные плоды нередко бывают в виде отдельных гнезд – одногнездные (плод образуется из одной завязи). Такие плоды к моменту созревания иногда частично разрушаются. Если плод формируется из нескольких завязей, образуются многогнездные ценокарпии. Сухие многогнездные ценокарпии могут быть вскрывающимися и невскрывающимися. Они способны распадаться в продольном направлении (дробные плоды – сзизокарпии) или в поперечном (членистые плоды). Дробный плод – синкарпный плод, способный распадаться на односемянные замкнутые или вскрывающиеся доли – мерикарпии, соответствующие одному плодолистику. Семена распадающихся плодов, в отличие от семян вскрывающихся плодов, не высвобождаются из околоплодника, а опадают с частью перикарпия. Сочные многогнездные ценокарпии обычно не вскрываются

Плоды и семена являются генеративными органами растений. Однако они служат не только для размножения растений.

Функции плодов и семян:

переживание неблагоприятного периода в состоянии покоя семян после созревания;

защита и питание зародыша;

Способы распространения семян

Существует несколько способов распространения плодов и семян:

с помощью ветра, с помощью воды, с помощью животных;

разбрасывание семян самим растением происходит при резком вскрытии плодов. У таких растений при созревании плода в нём возникает механическое напряжение, и небольшой толчок приводит к растрескиванию околоплодника. При этом створки плода часто сворачиваются, разбрасывая семена в разные стороны. Такие растения называют баллистами (от лат. «баллиста» — машина для метания). У недотроги и караганы семена разлетаются при растрескивании и скручивании створок плодов.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник

23. Гинецей. Понятие о плодолистике и пестике. Типы гинецея

Плодолистик-орган в цв покрытосеменных раст, на кот развив семезачатки (семяпочки). Из 1 или нескольких плодолист образ пестик; совокупность плодолистиков-гинецей.

Плодолистики, срастаясь краями образуют пестик, кот в типичном случае сост из трёх частей:

нижняя вздутая — завязь ; столбик, заним продолж завязи. Рыльце, заканчивающее собой столбик.

В завязи заключены 1 или несколько семязачатков (семяпочек). Это очень мелкие, иногда едва заметные тела, подвергающиеся оплодотворению и превращающиеся после того в семена.

Столбик, кот у многих раст вовсе не развит или развит весьма слабо, содерж внутри себя канал, выстланный нежной и рыхлой тканью, часто совершенно его заполняющей. Через него происходит оплодотвор.

Рыльце выстлано, подобно каналу столбика, такой же рыхлой тканью, высачивающую из себя густую сахаристую влагу, и принимающую плодотвор пыль.

В многочленном гинецее пестики могут быть свободными или срастаться между собой. В 1 случае многочленность гинецея вполне ясна, во 2ом — срастание бывает различно. Иногда срастаются одни только завязи и тогда столбиков бывает столько же сколько пестиков в гинецее, а иногда срастание касается и завязей и столбиков, тогда гинецей представится цельным, сост как бы из одного пестика.

Апокарпные плоды — листовки (живокость полевая), многолистовки (живокость высокая, колужница болотная), многоорешек (лютик, земляника), костянка(слива, перик), многокостянка (ежевика, морожка)

Синкартные плоды – многолистовка (спирея), сикартная коробочка (герань луговая,ирис): а) верхние(тюльпан), б) нижние(иван-чай) —дробные плоды(двукрылатка клена,борщевик сибиркий), ягода(томат, клюква, банан) яблоко (айва, груша), гесперидий или полиранец ( апельсин, лайм) синкарпная костянка (маслина, калина) сухая однокарпная костянка (грецкий орех), орех (лещина), желудь (дуб, каштан), крылатки (вяз, ясень), нижняя крылатка (береза) Паракартные плоды, плоды(белокрыльник болотный), тыквина(тыква, арбуз), стручек (редис, капуста) стручечек (ярудка полевая) семянка (конопля, крапива), зерновка (пшеница)

Лизикартные плоды — верхние коробочки (гвоздика), нижние ягоды (помела) Соплодия — группа тесно сближенных плодов образ единую диаспорию (еживика, хмель, ананас)

25. Двойное оплодотворение. Биологический смысл.

Двойное оплодотвор, половой процесс у покрытосеменных раст, при кот оплодотвор как яйцеклетка, так и центральная кл зарод мешка. В д.о. уч оба спермия, привносимые в зародышевый мешок пыльцевой трубкой; ядро одного спермия сливается с ядром яйцеклетки, ядро второго — с полярными ядрами или со вторичным ядром зародышевого мешка. Из оплодотвор яйцекл развив зародыш, из центральной кл — эндосперм. Далее оба спермия вместе с измененной цитоплазмой пыльцевой трубки перемещаются в щелевидный промежуток между яйцекл и центральной кл. Затем спермии разобщаются: один из них проникает в яйцекл и вступает в контакт с её ядром, другой — проникает в центральн кл, где контактирует со вторичным ядром или с одним, а иногда и с обоими полярными ядрами. При двойном оплодотворении ядра зародышевого мешка находятся в интерфазе и обычно значительно крупнее ядер спермиев, форма и состояние кот могут варьировать.

Около 70 % покрытосемянных имеют полиплоидные эндоспермы, [4] обычно триплоидные, но встречаются и варианты от 2n до 15n (наборов хромосом).

Биологический смысл двойного оплодотворения весьма велик. В отлич от голосем, где довольно мощный гаплоидный эндосперм развив независимо от процесса оплодотвор, у покрытосем триплоидный эндосперм образ лишь в случае оплодотвор. С учетом гигантского числа поколений этим достигается сущ экономия энергетич ресурсов. Увелич уровня плоидности эндосперма до 3n, по-видимому, способст более быстрому росту полиплоидной ткани по сравнению с диплоидными тканями спорофита.

Источник

Типы гинецея

2) сложный – состоит из двух или нескольких пестиков (сусак, земляника, лютик, шиповник).

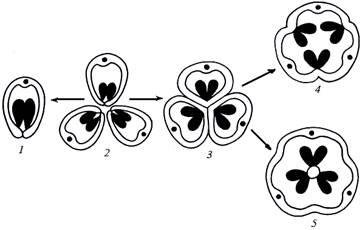

По числу плодолистиков и способу их срастания различают следующие типы гинецея (рис. 12):

Рис. 12. Типы гинецея (поперечный срез):

1 – монокарпный; 2 – апокарпный; 3 – 5 – ценокарпные типы (3 – синкарпный, 4 – паракарпный; 5 – лизикарпный)

1) монокарпный – состоит из одного плодолистика. Края единственного плодолистика сходятся и срастаются, на месте их срастания образуется брюшной шов. В результате формируется одногнездная завязь (большинство бобовых, слива, вишня, черемуха);

2) апокарпный – состоит из нескольких свободных (несросшихся) плодолистиков, каждый из которых образует свой пестик (лютик, земляника, малина, шиповник);

3) ценокарпный – состоит из одного пестика, который образован при срастании нескольких плодолистиков. В зависимости от способа срастания плодолистиков и числа гнезд завязи различают три типа ценокарпного гинецея:

– синкарпный – края плодолистиков заворачиваются внутрь, срастаются своими боковыми поверхностями и образуют одну завязь, разделенную на гнезда, – число гнезд равно числу плодолистиков (тюльпан, картофель, яблоня); синкарпный гинецей происходит из апокарпного в результате бокового срастания апокарпных плодолистиков, для этого типа характерна центрально-угловая плацентация;

– лизикарпный – формируется из синкарпного гинецея путем растворения боковых стенок внутри завязи, поэтому образуется одногнездная завязь, в центре которой сохраняется ось, или колонка (гвоздичные, первоцветные), т. е. плацентация колончатая;

– паракарпный – формируется из синкарпного гинецея путем срастания только краев соседних плодолистиков, в результате образуется одногнездная завязь с постенной плацентацией (тыквенные).

Иногда границы между сросшимися плодолистиками незаметны, а единственное гнездо завязи несет только один семязачаток. Такой гинецей, возникший из ценокарпного, называют псевдомонокарпным (лещина, дуб).

Срастание плодолистиков обычно происходит снизу вверх. Срастаться могут только завязи (гвоздичные, лен, ревень), завязи и столбики (астровые, яснотковые, ирис, шафран) или завязи, столбики и рыльца (первоцветные). Таким образом, число пестиков в цветке определяется числом завязей. По несросшимся столбикам, рыльцам или лопастям рыльца можно судить о числе плодолистиков, образующих пестик.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник