- ***Билет 10*** Понятие о растительных тканях. Принципы классификации и краткая характеристика основных типов тканей.

- Лекарственное сырье «кора» ( Cortex ); орган растения, служащий ее источником. Анатомическое строение «коры» ( кора дуба, кора крушины и т.Д.)

- Отдел Плауновидные. Цикл развития на примере Lycopodium clavatum.

- Ткани растений

- Образовательная ткань

- Паренхима, или основная ткань

- Проводящая ткань

- Покровная ткань

- Механическая ткань

- Секреторная, или выделительная ткань растений

***Билет 10*** Понятие о растительных тканях. Принципы классификации и краткая характеристика основных типов тканей.

В теле растительного организма существуют группы клеток, выполняющих определённую общую функцию, имеющих одинаковое строение, единое происхождение и занимающих определённое место. Это растительная ткань.

Существует много классификаций тканей. Например: мёртвые и живые, паренхимные и прозенхимные ( соотношение длинны и ширины клетки)

Паренхимные ( длинна больше либо равна ширине клетки)

Прозенхимные (длинна больше ширины в 3 и более раз)

Ткани можно подразделить на:

Клетки образовательной ткани делятся на:

Такая классификация получила название морфолого-физиологической.

С выходом растений на сушу появилась система покровных тканей. Они выполняют различные функции:

- Защита от испарений (листья)

- Защита от радиации, УФ.

- Осуществление газообмена

- Всасывание воды и минеральных солей (у корней)

- Защита от низких температур (у многолетних стеблей).

- Частично от механических повреждений (у многолетних стеблей)

- Первичные (эпидермис, эпиблема)

- Вторичные (перидерма, корка)

- Статические – вертикальные (сжатии и растяжение)

- Динамические перпендикулярные (по длине органа)

Лекарственное сырье «кора» ( Cortex ); орган растения, служащий ее источником. Анатомическое строение «коры» ( кора дуба, кора крушины и т.Д.)

Стебли древесных растений используют для получения лекарственного сырья «кора» — «Cortex», например, «кора крушины», «кора калины». Кору этих растений заготавливают от стеблей определенного возраста – от 3 до 5 лет (не старше). Весной во время сокодвижения, когда камбий активен, по нему легко отделить кору (бытовой термин) от древесины. Зная строение древесного стебля, можно перечислить и гистологические элементы лекарственного сырья «кора». Снаружи видна перидерма со специфическими признаками конкретного вида растения (цвет, число и форма чечевичек). Далее расположены ткани первичной коры: число слоев клеток колленхимы, хлоренхимы, особенности клеток эндодермы. Затем видна часть центрального цилиндра, снятая по слою камбия. Здесь могут быть тяжи (группы клеток) перициклической склеренхимы, иногда склереиды и ткани вторичной флоэмы, в паренхиме которой или в отдельных вместилищах выделений синтезируются и накапливаются органические вещества. Это могут быть дубильные вещества, флавоноиды, смолы и др.

Отдел Плауновидные. Цикл развития на примере Lycopodium clavatum.

На примере плауна булавовидного — Lycopodiumclavatumмы познакомимся с морфологией и жизненным циклом плаунов. Внешнее строение спорофитаплауна. Многолетнее, травянистое растение с ползучим стеблем, дихотомически ветвящимся в верхушечной части. От ползучего побега приподнимаются зеленые ассимиляционные, часть которых в середине лета формирует спороносные колоски. На стебле спирально располагаются мелкие шиловидные листья. От ползучего стебля отходят тонкие малочисленные придаточные корни. В анатомическом отношении стебель устроендовольно примитивно: снаружи однослойный эпидермис, затем первичная кора с эндодермой, далее – перицикл и в центре концентрический проводящий пучок, где лентовидными участками располагается ксилема, а ее окружает флоэма. Камбия в пучке нет, вследствие чего стебель не способен к вторичному росту. Аналогичное строение имеют и придаточные корни плауна. Спороносный колосок представляет собой видоизмененный побег, выполняющий функцию спорообразования. Листья у него потеряли функцию фотосинтеза и ответственны только за формирование спор, потому и называются они спорофиллы (споролистики). Спорофилл плауна содержит на верхней стороне в нижней ее части один спорангий почковидной формы. Формируется спорангий из одной или нескольких, способных к делению клеток эпидермиса. После деления таких клеток (митозом) появляется овальный комочек (бугорок, выпуклина) Сравнительная характеристика семян Покрытосеменных и Голосеменных растений. Эволюционно-прогрессивные признаки семян цветковых. . Гамамелидиды(Hamamelididae). главным образом древесные растения. С сосудами Цветки большей частью анемофильные, более или менее редуцированные, чаще однополые; околоцветник обычно слабо развит и цветки безлепестные и часто также без чашечки. Гинецей ценокарпный. Семязачатки с двойным интегументом Плоды большей частью односемянные. Семена с обильным или скудным эндоспермом или вовсе без эндосперма. 8 порядков Берёзовые (Betulaceae), семейство однодомных двудольных растений. Деревья или кустарники с очередными листьями и рано опадающими прилистниками; цветки мелкие, невзрачные, однополые, ветроопыляемые, собранные в сложные серёжковидные соцветия, Тычиночные (мужские) серёжки повислые, длинные, цилиндрические; пестичные (женские) — более или менее прямостоячие, Завязь верхняя; плод орешковидный, крылатый или бескрылый. К Б. относятся 2 рода — берёза и ольха; число видов очень приблизительно распространены преимущественно во внетропических областях Северного полушария, но встречаются в Южной Азии, а в Америке доходят до Чили и Аргентины. Как берёза, так и ольха — важные лесообразующие породы. .

Источник

Ткани растений

В биологии тканью называют группу клеток, имеющих сходное строение и происхождение, а также выполняющих одинаковые функции. У растений наиболее разнообразные и сложно устроенные ткани развились в процессе эволюции у покрытосеменных (цветковых). Органы растений обычно образованы несколькими тканями. Можно выделить шесть типов тканей растений: образовательную, основную, проводящую, механическую, покровную, секреторную. Каждая ткань включает подтипы. Между тканями, а также внутри них бывают межклетники — промежутки между клетками.

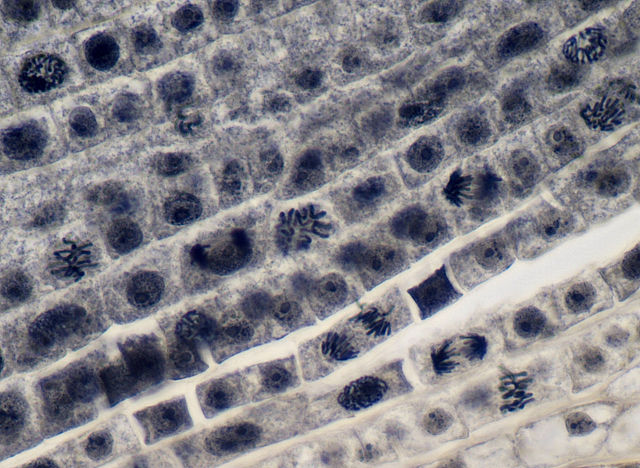

Образовательная ткань

Благодаря делению клеток образовательной ткани растение увеличивается в длину и толщину. При этом часть клеток образовательной ткани дифференцируется в клетки других тканей.

Клетки образовательной ткани достаточно мелкие, плотно прилегают друг к другу, имеют крупное ядро и тонкую оболочку.

Образовательная ткань в растениях находится в конусах нарастания корня (кончик корня) и стебля (верхушка стебля), бывает в основаниях междоузлий, также образовательная ткань составляет камбий (который обеспечивает рост стебля в толщину).

Паренхима, или основная ткань

К паренхиме относят несколько разновидностей тканей. Различают ассимиляционную (фотосинтезирующую), запасающую, водоносную и воздухоносную основную ткань.

Фотосинтезирующая ткань состоит из клеток, содержащих хлорофилл, т. е. зеленых клеток. Эти клетки имеют тонкие стенки, содержат большое количество хлоропластов. Основная их функция — фотосинтез. Ассимиляционная ткань составляет мякоть листьев, входит в состав коры молодых стеблей деревьев и стебли трав.

В клетках запасающей ткани накапливаются запасы питательных веществ. Эта ткань составляет эндосперм семян, входит в состав клубней, луковиц и др. Сердцевина стебля, внутренние клетки коры стебля и корня, сочный околоплодник также обычно состоят из запасающей паренхимы.

Водоносная паренхима свойственна лишь ряду растений, обычно засушливых мест обитания. В клетках этой ткани накапливается вода. Водоносная ткань может быть как в листьях (алоэ), так и в стебле (кактусы).

Воздухоносная ткань свойственна водным и болотным растениям. Ее особенностью является наличие большого количества межклетников, содержащих воздух. Это облегчает газообмен растению, когда он затруднен.

Проводящая ткань

Общей функцией различных проводящих тканей является проведение веществ от одних органов растения к другим. В стволах древесных растений клетки проводящей ткани расположены в древесине и лубе. Причем в древесине расположены сосуды (трахеи) и трахеиды, по которым перемещается водный раствор от корней, а в лубе — ситовидные трубки, по которым перемещаются органические вещества от фотосинтезирующих листьев.

Сосуды и трахеиды — это мертвые клетки. По сосудам водный раствор поднимается быстрее, чем по трахеидам.

Ситовидные трубки являются живыми, но безъядерными клетками.

Покровная ткань

К покровной ткани относится кожица (эпидермис), пробка, корка. Кожица покрывает листья и зеленые стебли, это живые клетки. Пробка состоит из мертвых клеток, пропитанных жироподобным веществом, не пропускающим воду и воздух.

Главные функции любой покровной ткани — это защита внутренних клеток растения от механического повреждения, высыхания, проникновения микроорганизмов, перепадов температуры.

Пробка является вторичной покровной тканью, так как возникает на месте кожицы у стеблей и корней многолетних растений.

Корка состоит из пробки и отмерших слоев основной ткани.

Механическая ткань

Для клеток механической ткани характерны сильно утолщенные одревесневшие оболочки. Функции механической ткани — это придание телу и органам растений прочности и упругости.

В стеблях покрытосеменных растений механическая ткань может располагаться одним целостным слоем или же отдельными тяжами, отстоящими друг от друга.

В листьях волокна механической ткани обычно располагаются рядом с волокнами проводящей ткани. Вместе они образуют жилки листа.

Секреторная, или выделительная ткань растений

Клетки секреторной ткани выделяют различные вещества, и поэтому функции у этой ткани разные. Выделительные клетки у растений выстилают смоляные и эфиромасличные ходы, образуют своеобразные железы и железистые волоски. К секреторной ткани принадлежат нектарники цветков.

Смолы выполняют защитную функцию при повреждении стебля растения.

Нектар привлекает насекомых-опылителей.

Бывают секреторные клетки, выводящие продукты обмена, например, соли щавелевой кислоты.

Источник