Ткань. Виды тканей у растений

На данном уроке вводится понятие «ткань». Формируются представления о различных типах растительных тканей, их местоположении, особенностях и функциях. На экран выводятся изображения строения определённой ткани и даётся её краткая характеристика.

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Ткань. Виды тканей у растений»

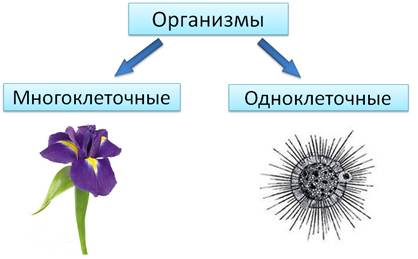

Все живые организмы разделяются на две группы: одноклеточные и многоклеточные. Одноклеточные организмы состоят из одной клетки, в которой протекают все процессы жизнедеятельности. Тело многоклеточных организмов состоит из множества клеток.

Группу клеток, сходных по строению и выполняющих одинаковые функции, называют тканью. Наука, изучающая ткани, называется гистология.

Но не все клетки одинаковы. Клетки имеют разную форму и строение, а также выполняют различные функции. Например, есть клетки, которые плотно прилегают друг к другу. Они имеют утолщённые оболочки. Эти клетки защищают растения от неблагоприятных условий внешней среды. Клетки, находящиеся внутри стебля, имеют вид длинных трубочек, по ним передвигаются питательные вещества. Есть клетки, которые обеспечивают запас питательных веществ и многие другие функции.

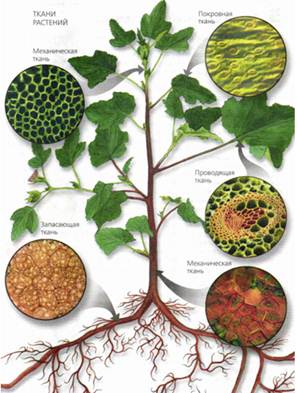

Выделяют несколько видов растительных тканей: образовательные, основные, проводящие, механические и покровные.

Клетки образовательных тканей имеют небольшие размеры, тонкую оболочку и относительно крупное ядро, но не имеют вакуолей и хлоропластов. Клетки постоянно делятся. Элементом образовательной ткани являются камбий, меристема кончика корня. Образовательные ткани обеспечивают рост растения и дают начало другим тканям.

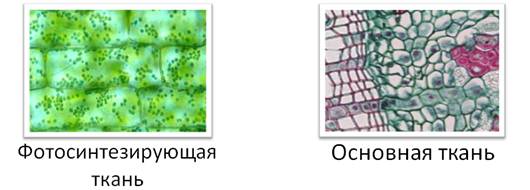

Основная ткань, или паренхима, занимает пространство между покровными, механическими и проводящими тканями. Она занимает большую часть тела растения. Различают несколько видов этой ткани в зависимости от того, какую функцию выполняют её клетки.

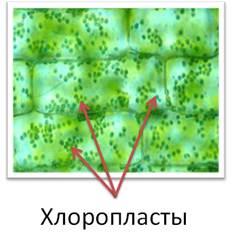

1) Ассимиляционная паренхима заполняет мякоть листа, находится в некоторых клетках коры стебля. Клетки имеют тонкие стенки и большое количество хлоропластов. Ассимиляционная паренхима обеспечивает фотосинтез.

2) Запасающая паренхима представлена округлыми или многоугольными клетками, оболочка которых часто утолщается, много межклетников. Служит хранилищем запасных питательных веществ (сахара, белков и крахмала).

3) Воздухоносная паренхима имеется у водных и болотных растений. Клетки расположены рыхло и содержат много межклетников. Основная функция – накопление воздуха в межклетниках.

Проводящие ткани состоят клеток, в которых отсутствует ядро. Они обеспечивают передвижение по растению воды, питательных веществ и продуктов жизнедеятельности, растворённых в воде.

Механические ткани образованы волокнами луба и древесины. Они образованы группами клеток с утолщёнными оболочками. У некоторых клеток оболочки одревесневают. Придают прочность растениям, выполняют опорную функцию. Они обеспечивают способность сопротивляться порывам ветра, ливням, снежным бурям. Благодаря механическим тканям не ломаются ветви, не рвутся листья, деревья чаще всего сохраняют свою крону.

Покровные ткани разделяются на три группы: эпидермис, пробка и корка.

Эпидермис покрывает листья, молодые стебли, лепестки цветков и плоды. Он состоит из одного слоя живых, плотно прижатых друг к другу клеток, между которыми расположены устьица. Наружные оболочки клеток эпидермиса часто утолщены и покрыты слоем воска.

У деревьев и кустарников к осени молодые стебли из зелёных становятся коричневыми. Это связано с тем, что растения готовятся к зиме и эпидермис сменяется более прочной покровной тканью — пробкой. Утолщённые оболочки клеток пробки со временем становятся непроницаемыми для воды и газов. При этом содержимое клеток отмирает.

У большинства деревьев через несколько лет на стволах начинает появляться еще более надёжная многослойная покровная ткань — корка. Она состоит из отмерших тканей. Примером может служить берёза, у которой белая пробка (береста) сменяется чёрной коркой с трещинами. Корка защищает стволы от резких смен температуры, повреждений животными.

Источник

Виды тканей растений видеоурок

Растения, за исключением некоторых низших, состоят из органов, каждый из которых выполняет свою функцию в организме. Например, у цветковых растений органами являются корень, стебель, лист, цветок. Каждый орган обычно построен из нескольких тканей. Ткань – это собрание клеток, сходных по строению и функциям. Клетки каждой ткани имеют свою специальность. Выполняя работу по своей специальности, они вносят вклад в жизнь целого растения, которая состоит в сочетании и взаимодействии разных видов работы различных клеток, органов, тканей.

Ткани всех растений состоят только из клеток, а пространства между клетками называют межклетниками.

Главнейшими группами тканей, из которых построены вегетативные (непосредственно не связанные с размножением) органы высшего растения, являются следующие: покровные, основные, механические, проводящие и образовательные. В каждую группу обычно входит несколько тканей, имеющих сходную специализацию, но построенных каждая по-своему из определенного вида клеток. Из всех клеток высших растений способны делиться клетки образовательной ткани. Любая ткань растения происходит из образовательной. Верхушки побегов и корней постоянно нарастают, обеспечивая рост растения в длину. А вот за утолщение стебля отвечает кольцевая ткань – камбий. И надо заметить, что она характерна только для голосеменных (картинка сосны) и для двудольных растений (береза), и отсутствует у однодольных (ковыль). Начиная с верхушки растения, слоями откладываются другие ткани.

Покровные ткани – эпидермис, пробка, корка – защищают органы растения от неблагоприятных воздействий: от высыхания, перегрева, переохлаждения, лучистой энергии и механических повреждений, а также излишнего намокания и от проникновения чужеродных организмов, например бактерий. Эпидермис покрывает обе поверхности листа, молодые побеги и лепестки. Часто эпидермальные клетки образуют выросты – волоски. Волоски встречаются как на побеговой части растения, так и на корнях, выполняя важнейшую функцию. Они увеличивают всасывающую поверхность последнего. Подсчитано, что на 1 млн. боковых корней одного растения ржи развивается до 1 млрд. корневых волосков.

В стебле многолетних растений под эпидермисом, на смену ему, развивается более грубая защитная ткань – пробка.Клетки этой ткани отмирают, состоят только из толстых стенок, которые окружают полость, заполненную воздухом или смолистыми веществами. Стенки пробки пропитаны суберином, делающим их водо- и воздухонепроницаемыми, теплоизолирующими, а также прочными, упругими. Именно это свойство уловили разработчики покрытий из пробки, и начали изготавливать даже обои из пробкового дуба. Отметим, что на смену пробки у деревьев образуется корка –толстый защитный слой, предохраняющий от механических повреждений и вредителей.

В стебле под покровными тканями находятся клетки механических и проводящихтканей, кольцом или пучками, таким положением упрочняя, как арматура конструкцию побега. А вот в корне волокна механической ткани располагаются по центру, тем самым придавая органу гибкость. Отметим что механические ткани могут быть не только в виде волокон, но и в виде отдельных каменистых клеток, например, встречающиеся в плодах айвы и груши.

Растение – это целостный организм, в котором все органы взаимосвязаны. Вверх и вниз по растению постоянно передвигаются вещества. Итак: Сверху вниз по живым ситовидным клеткам растения движутся питательные вещества, в составе проводящей ткани флоэмы или луба. А вода и минеральные вещества напротив, движутся от корня вверх. У древесных форм растений кольца водопроводящей ткани – ксилемы или древесины – нам уже знакомы.

Камбий каждую весну откладывает по обе стороны от себя флоэму и ксилему. Весной вода растениям становится жизненно необходима и сосуды ксилемы, несущей воду и минеральные вещества от корня, то есть, снизу вверх, весьма крупные и образуют широкие слои. По этим кольцам мы и считаем сколько раз была весна, а следовательно и сколько лет растению.

Еще одна ткань – основная. Почему и названа так, что тело, промежутки между группами тканей заполняет именно она.

Одна разновидность этой ткани – фотосинтезирующая. Основная ее масса сосредоточена в листьях, меньшая часть – в молодых зеленых стеблях.

А другая – запасающая. Это клетки – накопители белков, углеводов и других веществ. Эта ткань хорошо развита в стеблях древесных растений, в корнеплодах, клубнях, луковицах, плодах и семенах. А бывает и такие разновидности основной ткани, где клетки наполнены водой и запасают ее, как вы уже догадались это клетки стеблей кактусов. Или ткань, наполненная воздухом, как у плавающих водных высших растений.

Совокупность тканей и их расположение в теле растения весьма не случайно и связано с условиями его прорастания.

1. Ткань – это собрание клеток, сходных по строению и функциям;

2. Выделяют 5 групп тканей: образовательная (верхушечная и камбий), покровная (эпидермис, пробка и кора), проводящая (флоэма и ксилема), механическая и основная;

3. Растение – целостный организм, в котором органы взаимосвязаны проводящими тканями.

- http://ekologiya.narod.ru/page1_7.htm

- http://mygeog.ru/opisanie-lesa-opisanie-yarusov-rastitelnosti/

- http://www.blgy.ru/biology6v/forest

Источник