15. Водный дефицит. Временное и глубокое завядание. Водный стресс. Влияние на растение недостатка воды.

При интенсивной транспирации или иссушении почвы, когда поступление воды в растения прекращается, происходит значительная потеря ее растительными клетками, которая не пополняется поглощением влаги из почвы, в результате чего создается водный дефицит, часто наблюдаемый у растений в наиболее жаркие часы. При водном дефиците листья теряют тургор, завядают, повисают. Водный дефицит (W) определяется по формуле: W=(1-m/m1)100, m-масса высечек до насыщения их водой, m1-масса после насыщения их водой.

В жестких условиях жаркого летнего дня при недостатке воды в почве происходит значительное нарушение водного баланса, которое проявляется в потере тургора растением — завядании. Завядание еще не указывает на утрату растением жизнеспособности. При обеспечении растений водой тургор восстанавливается и их нормальная жизнедеятельность возобновляется. Но завядание не проходит для растения бесследно: чем оно было глубже и длительнее, тем серьезнее его последствия. Различают два типа завядания растений: временное и длительное. Первое наблюдается обычно в полуденные часы. При этом сильнее всего расходующие воду органы, а именно листья теряют тургор и вянут, остальные части растения, сохраняют тургесцентность. При ослаблений транспирации к вечеру водный дефицит снижается, а в ночные часы за счет активной деятельности корневой системы водный баланс полностью восстанавливается. Длительное завядание наступает, когда в почве почти не остается доступной для растения влаги. В этих условиях водный баланс растения за ночь не восстанавливается. Такой не покрываемый к утру водный дефицит получил название остаточного дефицита. Завядающие листья оттягивают воду из других частей растения: молодых растущих верхушек, корней, плодов. Происходит отмирание корневых волосков, поглотительная деятельность корней значительно снижается. Поэтому даже после полива водный баланс растения восстанавливается лишь через несколько дней. Последствия такого завядания могут быть необратимыми и губительными. При устойчивом завядании растений увеличивается скорость распада РНК, белков и одновременно возрастает количество небелковых азотсодержащих соединений. Влияние водного дефицита на углеводный обмен листа выражается вначале в снижении моно- и дисахаридов из-за снижения интенсивности фотосинтеза. Затем количество моносахаридов может возрастать в результате гидролиза полисахаридов. При длительном водном дефиците наблюдается уменьшение количества всех форм Сахаров. Фотосинтез тормозится не сразу: при неглубоком водном дефиците (8—10 %) его интенсивность даже немного возрастает и лишь при сильном и продолжительном — уменьшается.

Снижение содержания воды в клетке ниже оптимального уровня, вызывающее нарушения метаболизма, называется водным стрессом. Одним из показателей водного стресса является депрессия водного потенциала. Для типичной клетки листа мезофитов установлены три степени водного стресса: мягкий стресс — снижение водного потенциала не более чем на 1 МПа; умеренный (средний) стресс — снижение водного потенциала на 1,5 МПа; суровый стресс — снижение водного потенциала более чем на 1,5 МПа. Первые видимые признаки водного стресса – закрывание устьиц, завядание листьев и молодых стеблей и прекращение роста. Степень водного стресса часто оценивают количественно при помощи таких показателей, как дефицит насыщения, относительное содержание воды.

Источник

Общая характеристика водообмена растений

Водный режим (водообмен) растений представляет собой совокупность ряда процессов: поглощение воды растением; проведение воды по растению; потеря воды в процессе транспирации (испарения); усвоение воды клетками.

Сравнение прихода воды и ее расхода носит название водного баланса растения. Если расход воды превышает ее приход, то в растении возникает водный дефицит.

Оводненность тканей растений выражают в процентах на общую сырую или сухую массу, причем первое более предпочтительно.

Относительное содержание воды в тканях определяется по формуле (a — b) / a ·100, где а — сырая масса; b — абсолютно сухая масса. Расчеты содержания воды на сухую массу в ряде случаев не дают желаемых результатов. Сезонные изменения влажности листьев нередко являются в большей мере следствием увеличения или уменьшения сухой массы, нежели содержания воды. Сухая масса растущего листа, например, быстро увеличивается благодаря постоянному утолщению клеточных стенок. Колебания сухой массы наблюдаются при различной интенсивности фотосинтеза, дыхания, оттока продуктов фотосинтеза и т. д.

Выражают оводненность и через водный дефицит — отношение недостатка насыщения клеток водой к количеству воды при полном насыщении. Водный дефицит рассчитывают по формуле d = (с — а) / (с — b) · 100, где d — водный дефицит, %; с — масса исследуемой ткани при полном насыщении; остальные величины идентичны тем, которые используются при расчете относительной влажности тканей.

В растениях поддерживается постоянный ток воды, обеспечивающий водой живые клетки на протяжении всей жизни растения. Жидкая фаза воды в растении непрерывна от всасывающей поверхности корней до испаряющих клеток листа. Водообмен растения сложен и многообразен. Корневая система поглощает воду из почвы, затем вода движется по растению и, наконец, теряется в атмосфере. Небольшая часть воды принимает участие в процессе гидратации и в метаболизме клеток непосредственно (фотосинтез и другие процессы).

В настоящее время при оценке водного режима в системе почва — растение — атмосфера стал использоваться термодинамический аспект системно-структурного подхода. Общее количество энергии в системе носит название внутренней или потенциальной энергии. Но в любой системе наряду с потенциальной энергией есть и так называемая свободная энергия, которая в любой момент способна осуществить ту или иную работу. Она представляет собой кинетическую энергию постоянно движущихся молекул. Свободную энергию воды называют также химическим или водным потенциалом и обозначают греческой буквой пси (Ψ).

Водный потенциал в почве измеряют специальными приборами тензиометрами; в растениях — с помощью особых камер или бомб давления, в атмосфере — по справочным таблицам. Сущность метода определения водного потенциала побега древесных растений с помощью камер давления сводится к следующему. Как известно, в ксилеме побега существует натяжение воды и при перерезании его ксилемная жидкость втягивается внутрь, образуя мениск. С помощью внешнего давления мениск жидкости в побеге можно переместить к поверхности среза. По манометру, вмонтированному в камере, отмечают давление, соответствующее этому положению жидкости. Эта величина, но с отрицательным знаком, отражает степень натяжения водных нитей в побеге до его срезания с дерева, т,е. его водный потенциал.

Самый высокий Ψ у чистой воды, условно принятый равным нулю. Водный потенциал почвы приближается к таковому при полной ее влагоемкости. В растворах по мере увеличения их концентрации он уменьшается. Если водный потенциал почвы выше, чем в растении, а в растении выше, чем в атмосфере, то вода постоянно будет перетекать из почвы в растение, а из него в атмосферу.

Рано утром при оптимальных для растений внешних условиях водный потенциал почвы равен таковому растения, а тот — водному потенциалу атмосферы. Движение воды по растению приостанавливается. Если же водный потенциал почвы ниже, чем водный потенциал растения, то вода должна, наоборот, выходить из растения наружу. Растение при продолжительном действии таких условий засыхает.

Для деревьев сосны обыкновенной таежной зоны получены следующие цифровые значения водного потенциала в системе почва — различные части растения атмосфера: почва — от — 0,1 до -0,5, корень — от -2 до -4, хвоя — от -3 до -15, атмосфера — до -1000 атм.

Как видим, наиболее резкий перепад водного потенциала наблюдается между листом и атмосферой. Здесь, очевидно, с особой силой проявляется регуляторная роль устьиц, ибо они расположены на том участке пути, по которому вода движется в виде пара. Иначе говоря, контроль за общим потоком воды в рассмотренной системе происходит в первую очередь на участке от испаряющих поверхностей в листьях до окружающего их воздуха. Повышение сопротивления водному току на любом другом участке пути окажет влияние на скорость потока только в этой зоне и не будет непосредственно воздействовать на общий водоток до тех пор, пока изменение Ψ данной зоны не достигнет значительной величины по отношению к разнице Ψ листа и Ψ атмосферы.

В определенном смысле такой термодинамический подход оправдан, так как используются одни и те же единицы измерения. Кроме того, в этом случае не обязательно измерять влажность почвы и отдельных частей растения, скорость поглощения воды, интенсивность транспирации.

Содержание воды в различных частях растений сильно варьирует в зависимости от структуры этих частей, вида, возраста растения и условий внешней среды. Наибольшее количество воды содержится в молодых листьях и сочных плодах (до 95%). Чуть меньше оводнены кончики поглощающих корней как травянистых, так и древесных растений (до 90%). Меньше всего воды содержат воздушно-сухие семена растений (6-14 %). В коре стебля наиболее обеспечена водой флоэмная часть. Влажность листьев достигает максимальных значений в начале вегетации, а к концу ее постепенно снижается.

Количество воды, аккумулированное в биомассе целого лесного насаждения, получило название водоемкости леса. Хвойные и лиственные леса средней продуктивности в возрасте 100- 200 лет содержат воды в надземной и подземной частях от 200 до 450 м 3 /га. Водоемкость достаточно хороших лугов, например в Ленинградской области, равна 40 — 60 м 3 /га.

У всходов древесных растений наибольшей оводненностью обладают корни, затем гипокотиль и эпикотиль. В меньшей степени оводнены первичные листья и семядоли. Водозапасы последних по ходу онтогенеза всходов с гипокотилярным прорастанием отличаются большей стабильностью.

Источник

Работа 19. Определение водного дефицита растений

В природных условиях полного насыщения листьев водой практически не бывает. Чаще у растений наблюдается водный дефицит. Водный дефицит – это количество воды, недостающее до полного насыщения ткани, выраженное в процентах от количества воды, содержащейся при её полном насыщении. Водный дефицит особенно сильно возрастает в жаркую погоду, в связи с повышением интенсивности транспирации, при засухе или недостатке воды в почве. Водный дефицит, не превышающий 10 %, представляет собой нормальное явление, не причиняющее растению вреда. Водный дефицит, достигающий 25 % и более, приводит к закрыванию устьиц, завяданию листьев, снижению интенсивности роста и фотосинтеза, нарушению энергетического обмена и синтетической деятельности клеток.

Цель работы. Определить величину водного дефицита растений, произрастающих в различных условиях водообеспеченности.

Ход работы. У растений, имеющих небольшой размер листьев, срезают 5…10 листочков, взвешивают на аналитических весах (М1) и помещают для полного насыщения в чашки Петри, заполненные водой на 1/3. У растений, имеющих крупные листья, срезают 2…3 листа и сверлом диаметром 8…10 мм делают 20…30 высечек, при этом стараются не попадать на крупные жилки листа. С высечками делают тоже, что и с целыми листьями. Чашки Петри с листьями или высечками закрывают крышками и оставляют для насыщения водой на 2 ч. Затем тургесцентные листья вынимают из чашек, осторожно и быстро обсушивают снаружи фильтровальной бумагой и взвешивают на тех же весах (М2). Для контроля полноты насыщения листья снова помещают в чашки с водой и через 30 мин повторяют взвешивание. Если масса не изменилась, значит, листья полностью насыщены водой. После полного насыщения листья или высечки обсушивают фильтровальной бумагой, помещают в бюксы, взвешивают и высушивают в сушильном шкафу при температуре 100…105 С до постоянной массы. Затем рассчитывают массу абсолютно сухой ткани (М3) и водный дефицит по формуле:

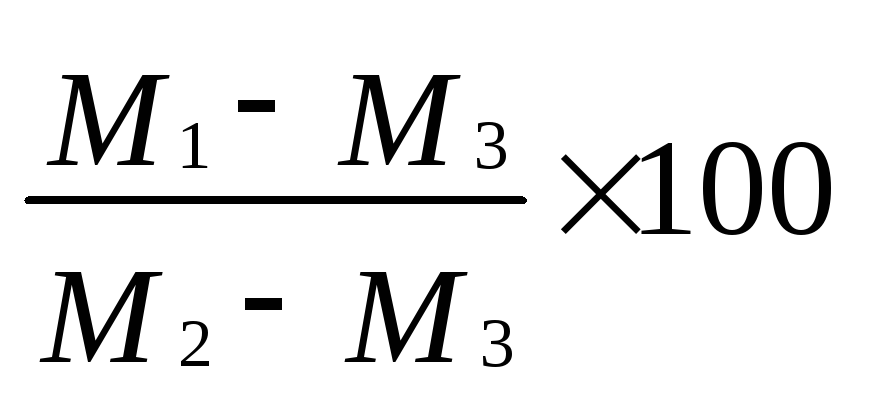

Wg = ,

где Wg – водный дефицит, %;

(М2 – М3) – количество воды, насыщающее листья, г;

(М1 – М3) – исходное содержание воды в листьях, г.

Результаты записывают в табл. 23.

Показателем противоположным водному дефициту является относительная тургесцентность. Относительная тургесцентность – это величина, показывающая какую долю в процентах составляет количество воды, содержащейся в листьях, от ее содержания, обеспечивающего полный тургор. Относительную тургесцентность рассчитывают по формуле:

ОТ = ,

где ОТ – относительная тургесцентность, %;

М1 – масса сырых высечек до насыщения, г;

М2 – масса тургесцентных высечек, г;

М3 – масса абсолютно сухих высечек, г;

Т а б л и ц а 23. Результаты определения водного дефицита и относительной тургесцентности растений

Масса высечек до насыще-ния водой, г

Масса высечек после насыще-ния, г

Масса абсолютно сухих высечек, г

Исходное содержание воды в листьях

Количе-ство воды, насыща-ющее листья, г

Источник