Глава вредители и болезни сельскохозяйственных растений и меры борьбы с ними

От вредителей и болезней ежегодно во всем мире теряется по имеющимся сведениям не менее 20-25% урожая. Некоторые культуры могут повреждать более 100 видов вредителей и возбудителей болезней. В связи с этим по мере интенсификации сельскохозяйственного производство возрастает значение защиты растений как одного из важнейших факторов, обеспечивающих получение высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур и повышение качества получаемой продукций

Вредители растений

Вредители сельскохозяйственных растений многочисленны и разнообразны. К ним относятся насекомые, клещи, нематоды, слизни, грызуны, некоторые другие мелкие животные.

Наиболее многочисленны и разнообразны вредные насекомые. Их тело покрыто хитиновой кутикулой, образующей внешний скелет, и разчленено на 3 отдела — голову, грудь с 3 парами членистых ног и брюшко. Большинство имеет крылья, расположенные на грудных сегментах,

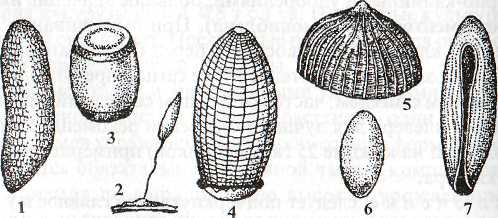

Размножаются насекомые, как правило, половым путем с участием самцов и самок, возможен партеногенез. Яйца могут откладываться на листьях, почках, стеблях растений, внутри бутонов и почек, в почве на корнях растений. Форма их очень разнообразна (рис. ).

Кладки могут быть одиночные или групповые. Общая плодовитость самок может достигать нескольких сотен или даже тысяч яиц.

1 — саранчи; 2 — листоблошки; 3 — клопа; 4 — капустной белянки;

5 — капустной совки; 6 — жука листоеда; 7 — капустной мухи.

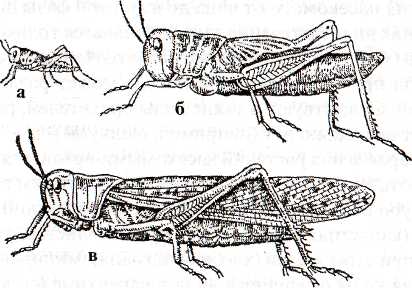

Развитие происходит с неполным или полным превращением. В первом случае (например, у саранчи, тлей, клопов) из яйца выходит личинка, называемая нимфой, похожая по внешнему виду на взрослое насекомое, но отличающееся от него малыми размерами, недоразвитием крыльев и половой системы, которая после нескольких линек превращается непосредственно во взрослое насекомое (рис. ).

а — личинка I возраста; б — личинка V возраста;

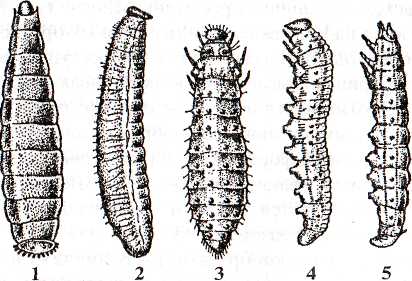

Во втором случае (например, у жуков, бабочек, мух) личинка резко отличается по строению и образу жизни от взрослого насекомого (рис. 18).

1 — мухи; 2 — жука долгоносика; 3 — жука листоеда;

4 — пилильщика; 5 — бабочки озимой совки.

Так, например, личинка бабочки — гусеница имеет червеобразную форму тела, от 2 до 5 пар ложноножек с присосками, помимо 3 пар истинных членистых конечностей, другой, чем у взрослого насекомого тип ротового аппарата. В этом случае, также после нескольких линек, личинка превращается сначала в неподвижную и непитающуюся куколку под покровом которой происходит большая перестройка органов и тканей личинки, и уже из куколки выходит взрослое насекомое.

Цикл развития насекомого от яйца до взрослой фазы называется поколением. У одних видов в течение года развивается только 1 поколение (различные виды бабочек), у других несколько. Например, у различных видов тлей в год при благоприятной погоде может развиваться более 10-15 поколений. Существуют и такие виды вредителей, развитие которых происходит несколько лет (например, щелкуны).

Характер повреждения растений насекомыми-вредителями зависит от устройства их ротового аппарата. Насекомые с грызущим ротовым аппаратом могут грубо объедать листья (саранча, колорадский жук), выгрызать отверстия (капустная совка), скелетировать листья, уничтожая мякоть, не трогая при этом жилки (хлебная пьявица), минировать листовую пластину, выедая ходы различного вида в паренхиме (свекловичная минирующая муха), фигурно объедать, выполняя небольшие погрызы одинаковой формы по краям листовой пластины (клубеньковые долгоносики), выедать небольшие язвочки (блошки). Личинки жуков щелкунов (проволочники) объедают корневую систему растений и высеянные в почву семена, прогрызают ходы в корнеплодах и клубнях. Личинки хлебных пилильщиков прогрызают ходы в стеблях злаков, гусеницы озимой совки подгрызают всходы различных растений. Многие грызущие насекомые специализируются на повреждении генеративных органов (плодожорки хлебные жуки, зерновки). Насекомые с колющесосущим ротовым аппаратом (клопы, тли, трипсы) высасывают из различных тканей растений соки. При этом может отмечаться изменение окраски, деформация листьев и других повреждаемых органов, галлообразование, то есть разрастание тканей в виде различной формы вздутий из-за действия некоторых ферментов, содержащихся в слюне насекомых. Кроме того, многие колющесосущие вредители являются переносчиками некоторых опасных болезней растений, главным образом вирусных.

Клещи относятся к паукообразным и в отличие от насекомых имеют обычно 4, а не 3 пары ног. Они имеют округлую или овальную форму, как правило, микроскопические размеры. Ротовые органы могут быть, грызущего или колющесосущего типа. В процессе своего развития клещей проходят фазы яйца, личинки и нимфы. Зимуют обычно яйца или взрослые особи. У различных видов в течение года может развиваться до 20 поколений. Особенно высокую вредоносность имеет группа паутинных клещей, повреждающих многие культурные растения и в открытом и в защищенном грунте. Большой вред могут причинять мучные клещи, повреждающие зерно и продукты его переработки в период хранения, особенно при повышенной влажности. Среди клещей также опасные переносчики вирусных заболеваний.

Нематоды принадлежат к классу круглых червей. Они имеют червеобразное, реже шарообразное (у взрослых самок), несегментированное тело. Длина большинства видов не превышает 2 мм. Покровы представлены кожно-мускульным мешком, покрытым плотной кутикулой. В ротовой полости нематод находится стилет, острием которого они прокалывают клетки, вводят в них пищеварительные ферменты и питаются полупереваренным содержимым. В результате нарушается нормальный рост и развитие растений. На пораженных тканях нередко образуются вздутия (галлы). Многие виды нематод переносят бактериальные, грибковые и вирусные заболевания растений.

Размножаются нематоды яйцами (плодовитость у некоторых видов достигает 2500 яиц), из которых вылупляются личинки, внешне похожие на взрослых особей, но меньшие по размеру. Они также, как личинки насекомых периодически линяют, сбрасывая старую кутикулу. Развивается обычно несколько поколений в год. При неблагоприятных условиях нематоды могут впадать в состояние анабиоза. При этом у них резко повышается устойчивость к низким и высоким температурам. У некоторых видов закончившие развитие самки превращаются в имеющие плотные покровы цисты, наполненные яйцами, способными сохранять, жизнеспособность в течение нескольких лет. Из наиболее опасных вредителей можно отметить галловых нематод, причиняющих наибольший ущерб овощным и цветочно-декоративным культурам в теплицах, стеблевую картофельную нематоду, повреждающую клубни картофеля, свекловичную цистообразующую нематоду.

Голые слизни, относящиеся к типу моллюсков, имеют удлиненное веретеновидное нечленистое тело, покрытое кожей, имеющей множество желез, обильно выделявших слизь. При питании слизни используют мускулистый язык с роговыми зубчиками, образующими терку, с помощью которой эти вредители соскабливают ткани листьев, клубней, плодов. Вредят они в основном вечером и ночью. Размножаются яйцами, из которых выходят молодые слизни, внешне похожие на взрослых особей, но меньшего размера. Наиболее вредоносны, как правило, в условиях повышенной влажности.

Грызуны относятся к классу млекопитающих. Они очень прожорливы и быстро размножаются. В течение года могут давать потомство 4-5 раз, рождая по нескольку детенышей (до 10-12). Среди грызунов, повреждающих полевые культуры (особенно зерновые) наиболее распространенными и вредоносными являются различные виды крыс и мышей, хомяков, тушканчиков, сусликов. Один суслик, например, за сезон уничтожает до 16 кг зерна.

Все вредители по количеству видов повреждаемых растений разделяют на многоядных и специализированных. К многоядным, способным питаться на многих дикорастущих и культурных растениях, относятся проволочники (личинки жуков щелкунов), озимая совка, луговой мотылек, саранча, паутинные клещи, слизни, большинство нематод. К группе специализированных принадлежат такие вредители как колорадский жук, питающийся листьями только пасленовых растений, вредная черепашка, шведская и гессенская мухи, повреждающие только злаки, клубеньковые долгоносики, развивающиеся только на бобовых. Некоторые узкоспециализированные виды используют для питания растения одного вида. Например, гороховая зерновка вредит только посевам гороха,

Источник

5. Вредоносность болезней растений

История сохранила сведения о массовом распространении болезней важнейших сельскохозяйственных культур, повлекших переселение народов и гибель от голода миллионов людей. Одной из таких катастроф явилась эпифитотия фитофтороза картофеля в середине XIX века в странах Западной Европы и особенно в Ирландии, следствием которой был длительный голод и массовая эмиграция населения этой страны. К 1851 году население Ирландии уменьшилось на 2 млн. человек. «Что значит золотуха,- писал по этому поводу Ф.Энгельс,- в сравнении с тем голодом, который постиг в результате болезни картофеля Ирландию и который свел в могилу миллион питающихся исключительно или почти исключительно картофелем ирландцев, а два миллиона заставил эмигрировать за океан!» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.т.7, с.12).

Известны случаи, когда в результате распространения болезней на огромных территориях полностью прекращалось возделывание поражаемых растений. Так, эпифитотия ржавчины кофейного дерева в Юго-Восточной Азии, а затем в Бразилии привела к ликвидации плантации этой ценнейшей культуры и явилась причиной повышения мировых цен на кофе.

Болезни лесных пород и повреждения лесных продуктов распространены повсеместно и причиняют большой ущерб лесному хозяйству. Ущерб, причиняемый болезнями, складывается из прямых и косвенных потерь. Прямые потери выражаются в снижении количества и качества получаемой растительной продукции. Они могут быть с той или иной степенью точности оценены и в денежном выражении. Косвенные потери выражаются снижением экологических функций леса, зимостойкости растений, устойчивости к другим болезням, в затратах на пересев, дополнении культур, лесовосстановительных работах и очагах болезней и пр.

Ниже представлены некоторые примеры вредоносности болезней и экономического ущерба, который они причиняют. Так, в Западной Европе ежегодные потери деловой древесины в результате поражения корневой губкой оцениваются в 15-20 млн.долларов, а в Швеции — 150 млн. шведских крон. В Германии ежегодные потери от красной гнили сосны и пихты равны 10 млн.марок. Ущерб от болезней и вредителей в лесах США ежегодно составляет 16,9 млн.м 3 усыхающего леса и 49,8 млн.м 3 потерь в приросте древесины. В России не менее 20% от общего количества заготавливаемой деловой древесины расходуется для восполнения ее потерь от преждевременного разрушения грибами. В результате деятельности окаймленного трутовика дубовые пни диаметром 80-100 см через 40-50 лет превращаются в трухлявую гниль, липовые пни через 8 лет, ильмовые и кленовые — через 10 лет. Они обесценивают деревья, превращая их в дровяной материал, способствуют ветровалу, обусловливают увеличение бурелома.

Поражаются грибными болезнями также молодые древостои естественного и искусственного происхождения и лесные питомники.

Болезни, вызываемые грибами и другими причинами, в значительной степени распространены в полезащитных насаждениях разного возраста и ухудшают их общее состояние. В молодых полосах задерживается смыкание полога, наблюдается гибель целых участков культур. Во взрослых полосах болезни снижают возможность порослевого возобновления, обусловливают разреживание насаждений и вываливание деревьев, нарушают их полезащитные функции.

Достаточно сильно страдают от различных болезней зеленые насаждения городов (парки, скверы, аллеи). Болезни приносят значительный ущерб цветоводству и декоративному растениеводству. В результате поражения болезнями от 15 до 40% растений не дают цветочной продукции, а цветочные хозяйства терпят большие убытки. Цветы фрезии, пораженные вирусами, совсем не пригодны к реализации. Вирус пестролепестности тюльпанов приводит к нарушению и затруднению определения сортности тюльпанов, а порой и ликвидации сорта в хозяйствах. В два раза снижается выход гвоздик первого сорта, зараженных вирусом крапчатости и латентным вирусом гвоздик.

Срубленная древесина при неумелом хранении обесценивается вследствие заражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими грибами, вызывающими гнили и окраски, что приводит к большим потерям древесины в лесной промышленности. В постройках и сооружениях древесина часто разрушается домовыми и другими грибами. Складские и домовые грибы ежегодно уничтожают около 30 млн. м 3 древесины, а общая стоимость противогрибного ремонта зданий составляет от 1 до 5 млрд.рублей.

Из приведенных примеров видно, что болезни лесных древесных пород и повреждения древесины достигают больших размеров и приносят настолько большой вред народному хозяйству, что изучение их и борьба с ними является делом государственной важности.

Источник