- Механические ткани растений

- Кремнезем в ботанике

- Кремнеземные растения

- Папоротники, хвощи и плауны как одни из первых наземных растений #10

- Папоротники, их строение и среда обитания

- Хвощи, их строение и среда обитания

- Плауны, их строение и среда обитания

- Папоротники, хвощи, плауны и их размножение

- Значение в жизни

Механические ткани растений

«В природе все мудро продумано и устроено, всяк должен заниматься своим делом, и в этой мудрости — высшая справедливость жизни» — Леонардо да Винчи.

Механические ткани это опора и каркас растения, как скелет у человека. Они пронизывают все части растения, для того чтобы растение было способно противостоять смещению центра тяжести: нагрузкам на сжатие, изгиб и растяжение.

Отметьте, что механические ткани возникли у первых наземных растений — риниофитов (устар. — псилофитов) — называемых «пионеры суши». Именно они, покинув водную среду, первыми ощутили всю силу земного притяжения и смогли противостоять ей с помощью механических тканей.

Классифицируют механические ткани на основе микроскопической картины: выделяют ткани с равномерно утолщенными клеточными стенками и неравномерно утолщенными.

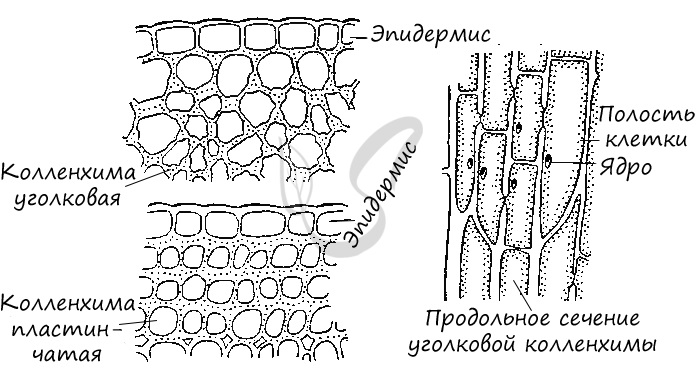

Колленхима имеет неравномерно утолщенные клеточные стенки, в основе которых находятся полисахариды: целлюлоза, гемицеллюлозы. Важно отметить, что клетки колленхимы являются хлорофиллоносными, то есть способны к фотосинтезу, так что в подземных частях растения колленхима не встречается. Эта ткань подразделяется на следующие составляющие:

Клетки в виде шестиугольников, клеточная стенка их утолщена в углах, а между углами стенки тоньше, поэтому данная ткань относится к неравномерно утолщенным. Встречается в стеблях щавеля, гречихи, тыквы — двудольных растений, в крупных жилках листа, черешках листьев.

Характерна для молодых стеблей многих деревьев. В отличие от уголковой колленхимы клетки имеют форму параллелепипеда, вытянуты параллельно поверхности стебля, их наружные и внутренние стенки утолщены.

На раннем этапе развития клетки данной ткани разъединяются в углах с последующим образованием межклетников (пространства в тканях растения), имеются в стеблях красавки, мать-и-мачехи, горца земноводного.

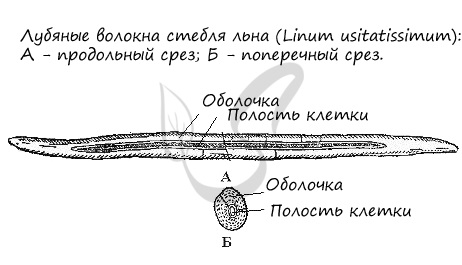

Представлены вытянутыми и заостренными клетками, форма которых называется «прозенхимная». Клетки плотно прилежат друг к другу, их оболочка очень прочная, клеточные стенки утолщены равномерно. Волокна встречаются во всех органах растения в виде тяжей, могут быть рассеянны в проводящей ткани, собираться в группы или идти сплошным цилиндрическим кольцом.

Касательно нахождения их в проводящей ткани имеется момент, требующий внимания. В зависимости от того, где можно их найти названия разные: в ксилеме (древесине) — древесинные волокна (либриформ), в флоэме (луб) — лубяные волокна (камбиформ). В случае возникновения волокон на месте перицикла, название они получают соответствующее — перициклические волокна.

В текстильной промышленности широко используются не одревесневшие лубяные волокна, к примеру — льна. Из них получают разные ткани, широко применяемые в быту. Так что обязательно отметьте их хозяйственное значение.

Стенки этих клеток сильно одревесневшие, могут быть пропитаны кремнеземом, известью, кутином. В случае, если диаметр клеток одинаковый (плоды груши) их также называют каменистые клетки (брахисклереиды). Палочковидные склереиды встречаются в семенах бобовых. Остеосклереиды имеют расширение на обоих концах клетки, встречаются в листьях чая. В листьях камелии cклереиды приобретают удивительную форму, напоминающую звезду, они называются астросклереидами.

Как вы уже убедились, склереиды представляют собой мертвые клетки самых различных форм, обнаруживаются во многих органах растения.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Кремнезем в ботанике

Кремнезем в ботанике — встречается и в растениях, притом в двух видах: чаще он пропитывает (инкрустирует) клеточные оболочки, реже попадается внутри клеток в форме особых кремневых телец. Для изолирования отложений К. обыкновенно комбинируют действие кислот с прокаливанием. При значительном содержании в оболочках К. рекомендуется способ Сакса (Sachs): объект обрабатывают каплей концентрированной серной кислоты на стеклышке или лучше на слюдяной пластинке, осторожно нагревают и затем тщательно прокаливают, положив стеклышко на платиновую пластинку. Пропитывавший оболочки К. остается после накаливания в виде красивого кремневого скелета, часто обнаруживающего все тончайшие особенности строения оболочки — напр. у диатомовых водорослей или у хвощей. Изолирование отложений К., связанное с разрушением и удалением прочих веществ растения, может быть достигнуто также обработкой растительных органов сначала крепкой серной кислотой, а потом 20% водн. раствором хромовой кислоты. При малом содержании К. необходимо испробовать тот и другой способ. Кремневые скелеты, равно как и изолированные кремневые тельца, если состоят только из одной кремневой кислоты, вполне должны растворяться во фтористоводородной кислоте. Для этого действуют разведенным водным раствором названной кислоты, причем следует предварительно защитить предметное стекло от действия кислоты, покрыв его тонким слоем канадского бальзама, вазелина или глицерина (есть и другие способы). Применяют еще в виде микрохимической реакции на К. получение кристаллов кремнефтористого натрия, очень трудно растворимых в воде. Оболочки клеток в различной степени бывают пропитаны К. Сильно им пропитаны оболочки диатомовых водорослей, далее наружные стенки клеток кожицы у хвощей, злаков и крапивных, оболочки волосков у Deutzia, Humulus, y других растений (Ulmus effusa, Morus аlba и др.) — стенки пробковых клеток. Кремневые тельца внутри клеток впервые найдены Крюгером (Cr ü ger), и потом Розанов показал, что они широко распространены в растительном царстве. Они были найдены у многих пальм и орхидных, у Chrysobalaneae, Dilleniaceae, Magnoliaceae, Marantaceae, Podostemoneae и др., притом в разных местах растения — в клетках кожицы, коры и др. Форма их весьма разнообразна: округлая, гроздевидная, дискообразная с односторонним утолщением посредине, попадается и веретенообразная, цилиндрическая или звездчатая; известны также округлые кремневые тельца, обнаруживающие слоистость и радиальную полосатость наподобие сферокристаллов. В одной клетке может быть несколько телец или же всего одно, и тогда нередко таких размеров, что совершенно заполняет собой всю полость клетки, и оболочка клеток, содержащих кремневые тельца, иногда также пропитывается К. См. Zimmermann, «Morphologie und Physiologie der Pflanzenzelle» (1887); Frank, «Lehrbuch der Botanik» (т. I, 1892); особенно F. G. Kohl, «Anatomisch-physiologische Untersuchung der Kalksalze und Kie selsaüre in der Pflanze» (1889).

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон . 1890—1907 .

Источник

Кремнеземные растения

Опыты с искусственными культурами доказали, что все растения вырастают вполне правильно при полном отсутствии кремния. Тем не менее при естественных условиях кремний постоянно (за крайне редкими исключениями) находится в золе растений. Некоторые растения содержат в себе так много кремния, что их выделяют даже в особую группу «кремнеземных растений». Таковы, напр., злаки. Как много они содержат в своей золе кремния, показывает след. таблица:

Первоначально думали, что полегание хлебов есть следствие недостатка кремния. В действительности же полегание хлебов вызывается недостатком света вследствие излишней густоты посева. Хотя в лабораторных опытах, где растения защищены от неблагоприятных внешних условий, даже злаки растут вполне нормально при полном отсутствии кремния, однако, при естественных условиях кремний для злаков является очень полезным элементом в борьбе за существование, как средство защиты от различных паразитов. Через оболочки, пропитанные кремнеземом, труднее проникают грибные гифы и животные паразиты. Например, росшие в водных культурах на открытом воздухе экземпляры Lithospermum очень сильно страдали от травяных тлей. Стоявшее же рядом растение в почве мало подвергалось нападению тлей. Распределение кремнезема в различных частях зерна вполне подтверждает его защитную роль. На долю зерна проса, лишенного пленок, приходится только от 4,8 % до 7,1 % всего находящаяся в зерне кремнезема. Вся же остальная масса его от 92,6 % до 95,1 % отлагается в защищающих его пленках.

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон . 1890—1907 .

Источник

Папоротники, хвощи и плауны как одни из первых наземных растений #10

П Папоротники, хвощи и плауны — это первые наземные сосудистые растения, высшие споровые, возраст которых около 400 млн лет. Расцвет их относится к девонскому и каменноугольному периодам. Для них характерно чередование бесполого (спорофита) и полового (гаметофита) поколений с преобладанием спорофита.

Папоротники, их строение и среда обитания

Количество видов папоротников около 10-15 тыс. Среда обитания: сырые и влажные места, темные леса, болота, овраги, солоноватые озера; встречаются в горных лесах. Различны их жизненные формы: травянистые, древовидные (высотой до 20 м), лианоподобные, плавающие. Представители: орляк, щитовник, страусник, адиантум, сальвиния и др. Тело папоротника представлено корнем, укороченным стеблем и крупными (до 1 м высотой), рассеченными листьями, которые называются вайп (рис. 13).

Они выпшшяют функции фотосинтеза и спороношения. Папоротник имеет хорошо развитое корневище с придаточными корнями. Корневище покрыто эпидермисом, имеет механическую ткань и сосудистые пучки. Из точки роста на верхней части корневища весной выходят молодые листья. Листья покрыты эпидермисом, имеют устьица, пронизаны жилками и содержат хлоропласты.

Хвощи, их строение и среда обитания

Хвощи — многолетние травянистые растения. Описано около 50 видов хвощей. Среда обитания: широколиственные леса, влажные луга, болота преимущественно Северного полушария. Представители : хвощ полевой, хвощ лесной, хвощ зимующий, хвощ болотный и др. Высота растений: от 0,5-1 м у хвоща полевого до 12 м у южно-американского. Стебель у хвоща неветвящийся, членистый, состоит из узлов и междоузлий. В узлах располагаются мутовки чешуевидных листьев и тонких членистых ветвей. Кора стебля имеет ассимиляционную паренхиму. Проводящая система трахеиды и ситовидные элементы. Нижняя часть растения — корневище и тонкие придаточные корни. Стенки клеток всего растения пропитаны кремнеземом, который выполняет механическую и защитную функции.

Хвощ имеет две разновидности побегов. Весенние побеги неветвящиеся, не содержащие в клетках хлорофилла, являются спороносными в их спорангиях созревают споры. После отмирания весенних побегов летом от корневища отрастают ветвящиеся зеленые побеги (рис. 13). Они являются фотосинтезирующими. Органические вещества накапливаются в корневище хвоща.

Плауны, их строение и среда обитания

Плауны — многолетние, травянистые, вечнозеленые растения. Описано около 1000 видов плаунов. Среда обитания: хвойные и смешанные леса (почва, стволы и ветви деревьев). Представители: плаун булавовидный, плаун баранец, плаун сплюснутый и др. Стебли у плаунов прямостоячие (до 1,5 м), свисающие или стелющиеся (10 м длиной). Корни боковые и придаточные. И стебли, и корни ветвятся. Высота побегов 20-30 см. Стебель и боковые ветви покрыты мелкими зелеными чешуйками листьями (рис. 13). Снаружи стебель покрыт эпидермисом.

Папоротники, хвощи, плауны и их размножение

Значение в жизни

| Папоротники | Компоненты растительных сообществ. Использование в качестве декоративных растений. Молодые побеги некоторых видов человек использует в пищу. Отвары корневищ и настойки некоторых видов — глистоногие, болеутоляющие, противовоспалительные, средства для лечения легочных заболеваний и желудочных расстройств. В каменноугольный период — образование каменного угля. | ||

|---|---|---|---|

| Хвощи | Благодаря содержанию кремнезема используются в качестве наждачной бумаги, для чистки металлической посуды. Побеги некоторых видов оказывают мочегонное и вяжущее действие. | ||

| Плауны | Споры плаунов (ликоподий) используются в качестве детской присыпки, в металлургической промышленности — для обсыпания форм при выплавлении чугуна. | ||

Современные хвощи и плауны не имеют существенного значения для формирования растительных сообществ. Все их виды подлежат охране.

1. Биология для абитуриентов. Авторы: Давыдов В.В. , Бутвиловский В.Э. , Рачковская И. В. , Заяц Р.Г.

Источник