Классификация тканей

Царство растений состоит из одноклеточных и многоклеточных организмов.

Если это одноклеточный организм, то в его единственной клетке происходят все процессы жизнедеятельности; в многоклеточном организме различные клетки объединяются в группы одинаково функционирующих клеток — ткани.

Ткани — устойчивые, закономерно повторяющиеся комплексы клеток, сходные по происхождению, строению и приспособленные к выполнению одной или нескольких функций.

В зависимости от основной функции различают несколько групп растительных тканей.

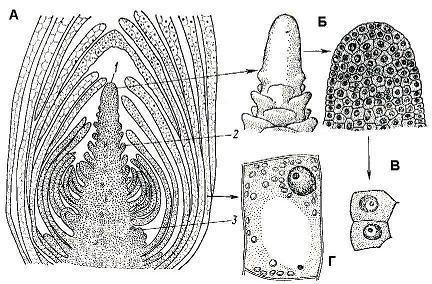

1. Образовательные ткани, или меристемы, — обладают способностью к делению и формированию всех прочих тканей.

3. Основные ткани — составляют большую часть тела растения. Различают следующие основные ткани:

4. Механические ткани (опорные, скелетные):

• ксилема (древесина) — ткань восходящего тока;

• флоэма (луб) — ткань нисходящего тока.

6. Выделительные ткани:

— гидатоды — водяные устьица;

— выделительные клетки с эфирными маслами, смолами, дубильными веществами;

— многоклеточные вместилища выделений, млечники.

По способности клеток к делению различают два типа тканей: образовательные, или меристемы, и постоянные — покровные, выделительные, основные, механические, проводящие.

Ткань называют простой, если все ее клетки одинаковы по форме и функциям (паренхима, склеренхима, колленхима). Сложные ткани состоят из клеток, неодинаковых по форме, строению и функциям, но связанных общим происхождением (например, ксилема, флоэма).

Существует также классификация тканей, основанная на их происхождении (онтогенетическая). Согласно этой классификации различают первичные и вторичные ткани. Из первичной меристемы, находящейся на верхушке побега и кончике корня, а также из зародыша семени формируются первичные постоянные ткани (эпидерма, колленхима, склеренхима, ассимиляционная ткань, эпиблема). Клетки постоянных тканей неспособны к дальнейшему делению. Из клеток специализированной меристемы — прокамбия — формируются первичные проводящие ткани (первичная ксилема, первичная флоэма).

Из вторичной меристемы — камбия — формируются вторичные ткани: вторичная ксилема, вторичная флоэма; из феллогена образуются пробка, феллодерма, чечевички, возникающие при утолщении стебля и корня. Вторичные ткани, как правило, встречаются у голосеменных и двудольных покрытосеменных растений. Мощное развитие вторичных тканей — древесины и луба характерно для древесных растений.

Образовательные ткани

Рост растений в отличие от роста животных имеет две особенности. Во-первых, растение обладает уникальным свойством неограниченного роста: оно растет в течение всей жизни, образуя новые клетки. Во-вторых, растение характеризуется локализованностью роста в определенных местах — точках роста. В точках роста находятся образовательные ткани — меристемы, основной функцией которых является создание новых клеток путем деления. Кроме того, у растений возможно новообразование меристем. В таких случаях некоторые постоянные ткани проходят дедифференцировку и приобретают способность делиться. На этом, например, основаны регенерация и вегетативное размножение растений.

Образовательные ткани благодаря постоянному митотическому делению их клеток обеспечивают образование всех тканей растения, т.е. фактически формируют его тело. Любая клетка в своем развитии проходит три стадии: эмбриональную, роста и стадию дифференциации (то есть приобретения клеткой определенной функции). По мере дифференциации зародыша первичная меристема сохраняется только на верхушке будущего побега (в конусе нарастания) и на кончике корня — апикальные (верхушечные) меристемы. Зародыш любого растения состоит из клеток меристемы. Клетки первичной меристемы имеют густую цитоплазму и крупные ядра, интенсивно делящиеся митозом. В гиалоплазме много диффузно разбросанных рибосом, пропластид, митохондрий и диктиосом. Вакуолей немного, и они мелкие. Проводящие ткани образуются из меристемы, имеющей прозенхимную форму и крупные вакуоли, — прокамбия и камбия. Клетки прокамбия в поперечном сечении многоугольные, клетки камбия — прямоугольные.

Клетки, сохраняющие свои меристематические свойства, продолжают делиться, образуя все новые и новые клетки, называемые инициалями. Часть дочерних клеток дифференцируется, превращаясь в клетки различных тканей, их называют производными инициалей. Клетки инициалей могут делиться неопределенно много раз, а производные инициалей делятся один или несколько раз и превращаются в постоянные ткани.

По происхождению различают первичные и вторичные меристемы (табл. 2.1).

Источник

Ткани растений

Общая характеристика и классификация растительных тканей. Ткань растений — система клеток, структурно и функционально взаимосвязанных и обычно сходных по строению.

Формирование тканей происходило параллельно с дифференцировкой тела растения на органы. Растения, не имеющие расчленения тела на вегетативные органы, как правило, не содержат дифференцированных тканей. У покрытосеменных растений насчитывается около 80 различных типов клеток.

В отличие от животных, высшие растения растут и образуют новые клетки, ткани, органы на протяжении всей жизни, т.е. относятся к организмам с незавершенным (открытым) ростом.

Немецкий физиолог растений Ю. Сакс в конце XIX века делил ткани по признаку их происхождения на покровные, пучковые и основные. Они развиваются из разных слоев верхушечных меристем: покровные – из поверхностно лежащей однослойной протодермы, пучковые – из прокамбия, основные – из основной меристемы. Эту классификацию используют и в настоящее время.

По онтогенетической классификации ткани делят на первичные и вторичные. Первичные ткани представляют собой производные меристемы, находящейся на верхушке побега и в кончике корня (эпидерма, колленхима, склеренхима, ассимилирующая ткань, эпиблема), а также специализированной меристемы – прокамбия (первичная ксилема первичная флоэма). Ко вторичным относят ткани, возникающие при утолщении стебля и корня. Это производные камбия (вторичная ксилема, вторичная флоэма), феллогена (пробка, феллодерма, чечевички), разные типы идиобластов. Вторичные ткани свойственны не всем растениям. Их нет у мхов, современных хвощей, плаунов, папоротников (за редким исключением), из покрытосеменных – у большинства однодольных. Мощное развитие вторичных тканей, главным образом, древесины и луба, характерно для древесных растений.

Наиболее распространена группировка тканей по анатомо-физиологическому принципу. Наиболее удачное определение тканей предложено в конце XIX века Фридрихом Габерландтом. Он объединил ткани и структуры, выполняющие одинаковые функции, в 9 систем (см. табл.).

Ткани растений

(Группа клеток, имеющих общее происхождение, строение, функцию)

| Системы тканей | Где находятся | Особенности клеток | Название тканей | Функция |

| Образовательная | В точках роста | Мелкие, быстро делятся | Меристема зародыша, конуса нарастания побега, кончика корня, прокамбий, камбий, феллоген, раневая меристема | Рост растения |

| Покровная | На границе с внешней средой | Плотно прилегают друг к другу | Эпидермис, пробка, экзодерма | Защита |

| Механическая | Во всех частях растения | Клетки с толстыми оболочками | Колленхима, склеренхима, волокна либриформа, лубяные волокна, склереиды | Защита, придают форму растениям |

| Проводящая | Во всех частях растения | Образуют трахеды и трахеи (сосуды), ситовидные клетки и ситовидные трубки | Ксилема (древесина), флоэма (луб) | Проведение питательных веществ |

| Запасающая | Корни, плоды, стебли, листья | Крупные клетки с тонкими стенками | Эндосперм, перисперм, запасающая паренхима вегетативных органов, водозапасающие волоски | Запасает питательные вещества |

| Ассимиляционная | Под эпидермисом | Тонкостенны, содержат хлоропласты | Хлоренхима | Фотосинтез |

| Проветривающая (вентиляционная) | Между клетками | Крупные или мелкие | Аэренхима, межклетники, устьица, чечевички | Газообмен, придают форму водным растениям |

| Абсорбционная (всасывающая) | В поглощающей зоне молодых корешков, наружный слой клеток | Выросты или корневые волоски, тонкостенные, мел-кие у основания, крупные на вершине | Ризоиды, эпиблема (ризодерма), гиалиновые клетки[1], веламен[2] | Поступление воды и растворенных веществ (почвенное, водное или воздушное питание) |

| Выделительная и секреторная | На поверхности надземных частей или внутри органов | Имеют форму полостей или каналов | Железистые волоски (трихомы) и выросты (эмергенцы), нектарники, внутренние железки, слизевые и смоляные ходы и клетки, масляные клетки, гидатоды, млечники | Обеспечивают связь с наружной средой |