- 13. Ткани поглощения веществ (ризодерма, или эпиблема) и воздухоносные ткани (аэренхима)

- 14.Запасающие и фотосинтезирующие ткани, их особенности и функции. Фотосинтезирующая ткань

- 15. Строение и развитие вегетативных органов. Побег. Удлиненный и укороченные побеги.

- Ткани растений

- Образовательная ткань

- Паренхима, или основная ткань

- Проводящая ткань

- Покровная ткань

- Механическая ткань

- Секреторная, или выделительная ткань растений

13. Ткани поглощения веществ (ризодерма, или эпиблема) и воздухоносные ткани (аэренхима)

14.Запасающие и фотосинтезирующие ткани, их особенности и функции. Фотосинтезирующая ткань

Фотосинтезирующая ткань есть только у зеленых растений. Она состоит из тонкостенных живых клеток, в цитоплазме которых содержатся многочисленные хлоропласты. В них образуются органические вещества. Фотосинтезирующая ткань имеет зеленую окраску. Кроме зеленого пигмента, в клетках фотосинтезирующей ткани содержатся желтые и оранжевые пигменты. Клетки ткани расположены рыхло, между ними есть межклетники — пространства, заполненные воздухом, который проникает сюда через устьица. Фотосинтезирующая ткань чаще всего располагается в мякоти листа под прозрачной кожицей, которая не препятствует проникновению солнечного света к хлоронластам. Запасающая ткань К накоплению запасных веществ способны все живые клетки и ткани растений. Запасающими называются такие ткани, у которых запасающая функция является главной. Клетки запасающей ткани крупные, живые, с тонкими стенками. В них содержатся различные питательные вещества в виде зерен крахмала, капель масла, растворенного в клеточном соке сахара. Запасающие ткани располагаются в различных органах растений. В семенах они содержат питательные вещества, необходимые для развития зародыша. В корнях, клубнях, луковицах запас питательных веществ используется для роста растений после перезимовки.

15. Строение и развитие вегетативных органов. Побег. Удлиненный и укороченные побеги.

16.Почка как зачаток побега. Типы почек. Почка — зачаточный еще не развившийся укороченный побег. Рост стебля в высоту у большинства цветковых растений осуществляется за счет верхушечной почки, или конуса нарастания; у некоторых растений (злаки, хмель и др.) — за счет вставочного роста побегов. Боковые, или пазушные, почки дают боковые побеги следующего порядка, они закладываются в пазухах листьев и имеют такое же строение, что и верхушечные. Конус нарастания представлен первичной образовательной тканью, клетки которой непрерывно делятся. Конус защищен зачаточными листочками, в пазухах которых заложены зачаточные боковые почки. Многие пазушные почки находятся в состоянии покоя, поэтому их называют спящими или глазками. Спящие почки все время нарастают своей осью внутри ствола на толщину ежегодного годичного прироста древесины. В результате разных видов обрезки, обмерзания, обкусывания животными и других повреждениях, а также при ослаблении роста кроны эти спящие почки могут давать побеги, например волчки, на стволах старых плодовых деревьев. В первые год-два листья на волчках более крупные, а почки очень маленькие. В почках могут быть заложены и зачаточные цветки. Почки, в зачатках которых присутствуют зачаточный стебель и зачаточные листочки и цветки, называют смешанными, или вегетативно-генеративными, а почки, в которых заложен только зачаточный стебель с листьями, — вегетативными. Почки, из которых развиваются лишь цветки, именуют цветочными. По месторасположению различают почки придаточные. Они могут формироваться у многих растений за счет деятельности камбия, перицикла и других образовательных тканей в разных вегетативных органах (корне, стебле, листе). Появляются эти почки на пнях многих деревьев, образуя пневую поросль (дуб, береза, липа, лещина и др.), а также у большинства многолетних травянистых растений (тысячелистник, купырь, осот и др.). Почки, лишенные периода покоя, называются почками обогащения, из которых вырастают побеги обогащения. Побеги обогащения характерны для большинства однолетников (фасоль, мокрица, иван-да-марья, виды погремков и др.). Большое количество побегов одного растения существенно увеличивает его фотосинтезирующую поверхность. Почки на побегах могут располагаться одиночно и группами. При одиночном расположении почек на побеге выделяют верхушечное и пазушное супротивное расположение почек (каштан конский, клен, сирень, спирея и др.), верхушечное и пазушное очередное (ива, ильм, тополь, лещина и др.); при групповом расположении почек — сериальное (аристолохия и др.); коллатеральное (волчье лыко) и мутовчатое(слива домашняя, олеандр, элодея, можжевельник обыкновенный, вороний глаз, пиперомия клаузеолистная и др.).

Источник

Ткани растений

В биологии тканью называют группу клеток, имеющих сходное строение и происхождение, а также выполняющих одинаковые функции. У растений наиболее разнообразные и сложно устроенные ткани развились в процессе эволюции у покрытосеменных (цветковых). Органы растений обычно образованы несколькими тканями. Можно выделить шесть типов тканей растений: образовательную, основную, проводящую, механическую, покровную, секреторную. Каждая ткань включает подтипы. Между тканями, а также внутри них бывают межклетники — промежутки между клетками.

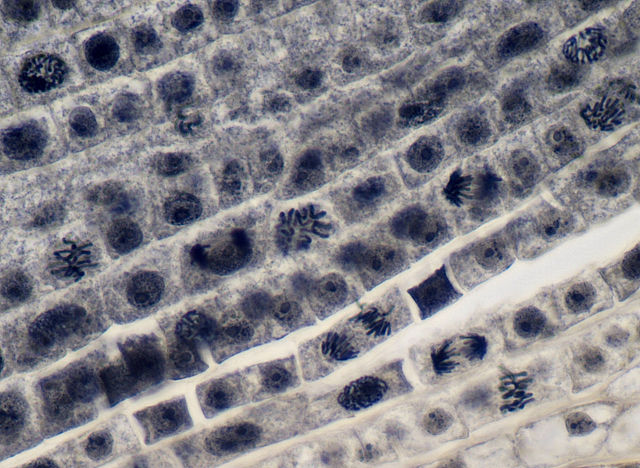

Образовательная ткань

Благодаря делению клеток образовательной ткани растение увеличивается в длину и толщину. При этом часть клеток образовательной ткани дифференцируется в клетки других тканей.

Клетки образовательной ткани достаточно мелкие, плотно прилегают друг к другу, имеют крупное ядро и тонкую оболочку.

Образовательная ткань в растениях находится в конусах нарастания корня (кончик корня) и стебля (верхушка стебля), бывает в основаниях междоузлий, также образовательная ткань составляет камбий (который обеспечивает рост стебля в толщину).

Паренхима, или основная ткань

К паренхиме относят несколько разновидностей тканей. Различают ассимиляционную (фотосинтезирующую), запасающую, водоносную и воздухоносную основную ткань.

Фотосинтезирующая ткань состоит из клеток, содержащих хлорофилл, т. е. зеленых клеток. Эти клетки имеют тонкие стенки, содержат большое количество хлоропластов. Основная их функция — фотосинтез. Ассимиляционная ткань составляет мякоть листьев, входит в состав коры молодых стеблей деревьев и стебли трав.

В клетках запасающей ткани накапливаются запасы питательных веществ. Эта ткань составляет эндосперм семян, входит в состав клубней, луковиц и др. Сердцевина стебля, внутренние клетки коры стебля и корня, сочный околоплодник также обычно состоят из запасающей паренхимы.

Водоносная паренхима свойственна лишь ряду растений, обычно засушливых мест обитания. В клетках этой ткани накапливается вода. Водоносная ткань может быть как в листьях (алоэ), так и в стебле (кактусы).

Воздухоносная ткань свойственна водным и болотным растениям. Ее особенностью является наличие большого количества межклетников, содержащих воздух. Это облегчает газообмен растению, когда он затруднен.

Проводящая ткань

Общей функцией различных проводящих тканей является проведение веществ от одних органов растения к другим. В стволах древесных растений клетки проводящей ткани расположены в древесине и лубе. Причем в древесине расположены сосуды (трахеи) и трахеиды, по которым перемещается водный раствор от корней, а в лубе — ситовидные трубки, по которым перемещаются органические вещества от фотосинтезирующих листьев.

Сосуды и трахеиды — это мертвые клетки. По сосудам водный раствор поднимается быстрее, чем по трахеидам.

Ситовидные трубки являются живыми, но безъядерными клетками.

Покровная ткань

К покровной ткани относится кожица (эпидермис), пробка, корка. Кожица покрывает листья и зеленые стебли, это живые клетки. Пробка состоит из мертвых клеток, пропитанных жироподобным веществом, не пропускающим воду и воздух.

Главные функции любой покровной ткани — это защита внутренних клеток растения от механического повреждения, высыхания, проникновения микроорганизмов, перепадов температуры.

Пробка является вторичной покровной тканью, так как возникает на месте кожицы у стеблей и корней многолетних растений.

Корка состоит из пробки и отмерших слоев основной ткани.

Механическая ткань

Для клеток механической ткани характерны сильно утолщенные одревесневшие оболочки. Функции механической ткани — это придание телу и органам растений прочности и упругости.

В стеблях покрытосеменных растений механическая ткань может располагаться одним целостным слоем или же отдельными тяжами, отстоящими друг от друга.

В листьях волокна механической ткани обычно располагаются рядом с волокнами проводящей ткани. Вместе они образуют жилки листа.

Секреторная, или выделительная ткань растений

Клетки секреторной ткани выделяют различные вещества, и поэтому функции у этой ткани разные. Выделительные клетки у растений выстилают смоляные и эфиромасличные ходы, образуют своеобразные железы и железистые волоски. К секреторной ткани принадлежат нектарники цветков.

Смолы выполняют защитную функцию при повреждении стебля растения.

Нектар привлекает насекомых-опылителей.

Бывают секреторные клетки, выводящие продукты обмена, например, соли щавелевой кислоты.

Источник