Вторичные центры происхождения растений

Проблема происхождения культурных растений – довольно сложная, так как иногда невозможно установить их родину и дикорастущих предков. Нередко культурное растение занимает большие площади и имеет огромное

значение в растениеводстве не в очаге окультуривания, а далеко за его пределами. В таком случае говорят о вторичных центрах культурных растений. Приведем примеры вторичных центров.

1.Для ржи из Закавказья и чилийского картофеля – это умеренный пояс Евразии.

2.Арахиса из Северной Аргентины – это Африка.

3.Маньчжурской по происхождению сои – это США, где она занимает площадь около 20 млн. га.

4.Перуанского длинноволокнистого хлопчатника – это Египет.

4. Классификация культурных растений по А.И.Купцову. |Как отмечал А. И. Купцов (1975), культурные растения являются молодой группой видов, которые значительно потеснили на Земле дикорастущую флору. Он предложил примерную классификацию культурных растений.

1.Зерновые культуры. Это три основных хлебных растения: рис, пшеница, кукуруза и второстростепенные хлеба – ячмень, овес, рожь, просо, сорго.

2.Крахмалоносные растения: картофель в странах с умеренным климатом, батат, ямс, таро – в более южных областях.

3. Зернобобовые: фасоль, горох, чечевица.

4. Сахароносные культуры: сахарная свекла и сахарный тростник.

5. Волокнистые растения: хлопчатник, лен, конопля, джут, кенаф, которые обеспечивают человека одеждой и техническими тканями.

6. Плодово-ягодные культуры: яблони, груши, сливы и т.д.

7.Пряно-ароматические и тонизирующие растения, без которых невозможен современный пищевой рацион человека.

8.Промышленные или технические культуры – источники каучука, лекарственных препаратов, дубильных веществ, пробки.

9. Кормовые растения, на которых базируется современное животноводство.

Культурные растения развиваются под контролем человека, селекционная работа которого приводит к появлению новых сортов.

4. Очаги одомашнивания диких животных. Исследования Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений имели большое значение для установления мест одомашнивания первых животных. Как утверждает С. Н. Боголюбский (1959), приручение домашних животных происходило, вероятно, разными путями: естественным сближением человека с животными, насильственным приручением молодых, а затем взрослых особей.

О времени и месте одомашнивания первых животных судят в основном по раскопкам поселений первобытного человека. В эпоху мезолита была одомашнена собака, неолита – свинья, овца, коза и крупный рогатый скот, позднее – лошадь. Предположительные очаги происхождения домашних животных определяются ареалами их вероятных диких сородичей. Однако в вопросе о диких предках домашних животных нет полной ясности. Предполагают, что дикими предками крупного рогатого скота были туры, овец – дикие овцы, распространенные на островах Корсика и Сардиния, в Передней, Средней и Центральной Азии, коз – винторогие и безоаровые козы, лошадей – лошадь Пржевальского и тарпан, домашнего верблюда – дикий верблюд, гуся домашнего – гусь серый.

Легко устанавливают места происхождения и одомашнивания тех животных, ареалы предков которых были небольшими, например яка. В отношении таких животных, как собаки, свиньи и крупный рогатый скот, дикие предки которых имели широкое распространение в Евразии и Африке, предположительные очаги происхождения установить трудно. Вероятно, первыми очагами происхождения домашних животных были Ближний и Передний Восток, а затем районы древних культур в бассейнах р. Нил, Тигр, Евфрат, Ганг, Инд, Амударья, Хуанхэ, в верховьях Енисея, где раньше всего возникло земледелие. Процесс одомашнивания диких животных еще не закончился. В настоящее время в переходной стадии от диких к домашним животным находятся пятнистые олени, песцы, соболи, лисицы, нутрии, олени-маралы, лось. В данном случае установить центры их одомашнивания не представляет особых затруднений: приручение этих животных осуществляется, в ареалах их современного распространения.

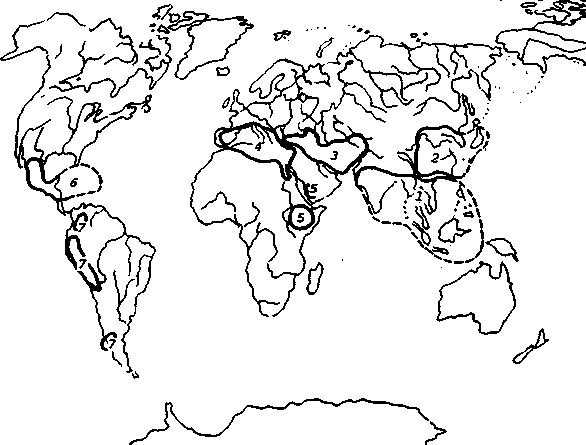

Рис.2 Основные центры происхождения культурных растений (по Н. И. Вавилову):

1–Южно-Азиатский тропический, 2 – Восточно-Азиатский, 3 – Юго-Западноазиатский, 4 – Средиземноморский, 5 – Эфиопский, 6 –Центральноамериканский, 7– Андийский.

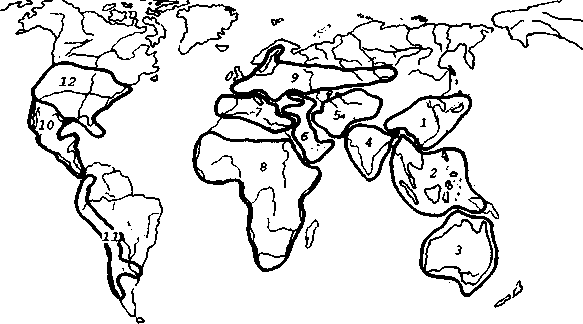

Рис 3. Центры происхождения культурных растений (по А.М.Жуковскому, 1974):

1 – Китайско-Японский; 2 – Индонезийско-Индокитайский; 3 – Австралийский; 4 – Индостанский; 5 — Среднеазиатский; б – Переднеазиатскнй; 7 – Средиземноморский; 8 – Африканский (а – Эфиопский); 9 – Европейско-Снбнр-ский; 10 – Центральноамериканский; 11 – Южно-Американский; 12 – Северо-Американский.

1. Перечислить группы культурных растений по происхождению.

2. Дифференцированный метод Н.И.Вавилова.

3. Закон гомологических рядов и его значение.

4. Назвать центры происхождения культурных растений по Н.И.Вавилову.

5. Дать краткую характеристику центров происхождения культурных растений по А.М. Жуковскому.

6. Классификация культурных растений по А.И.Купцову.

7. Одомашнивание диких животных.

Источник

Вторичные центры происхождения растений

Проблема происхождения культурных растений – довольно сложная, так как иногда невозможно установить их родину и дикорастущих предков. Нередко культурное растение занимает большие площади и имеет огромное значение в растениеводстве не в очаге окультуривания, а далеко за его пределами. В таком случае говорят о вторичных центрах культурных растений. Приведем примеры вторичных центров.

1. Для ржи из Закавказья и чилийского картофеля – это умеренный пояс Евразии.

2. Арахиса из Северной Аргентины – это Африка.

3. Маньчжурской по происхождению сои – это США, где она занимает площадь около 20 млн. га.

4. Перуанского длинноволокнистого хлопчатника – это Египет.

4. Классификация культурных растений по А.И. Купцову. |Как отмечал А. И. Купцов (1975), культурные растения являются молодой группой видов, которые значительно потеснили на Земле дикорастущую флору. Он предложил примерную классификацию культурных растений.

1.Зерновые культуры. Это три основных хлебных растения: рис, пшеница, кукуруза и второстепенные хлеба – ячмень, овес, рожь, просо, сорго.

2. Крахмалоносные растения: картофель в странах с умеренным климатом, батат, ямс, таро – в более южных областях.

3. Зернобобовые: фасоль, горох, чечевица.

4. Сахароносные культуры: сахарная свекла и сахарный тростник.

5. Волокнистые растения: хлопчатник, лен, конопля, джут, кенаф, которые обеспечивают человека одеждой и техническими тканями.

6. Плодово-ягодные культуры: яблони, груши, сливы и т.д.

7. Пряно-ароматические и тонизирующие растения, без которых невозможен современный пищевой рацион человека.

8. Промышленные или технические культуры – источники каучука, лекарственных препаратов, дубильных веществ, пробки.

9. Кормовые растения, на которых базируется современное животноводство.

Культурные растения развиваются под контролем человека, селекционная работа которого приводит к появлению новых сортов.

4. Очаги одомашнивания диких животных.Исследования Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений имели большое значение для установления мест одомашнивания первых животных. Как утверждает С. Н. Боголюбский (1959), приручение домашних животных происходило, вероятно, разными путями: естественным сближением человека с животными, насильственным приручением молодых, а затем взрослых особей.

О времени и месте одомашнивания первых животных судят в основном по раскопкам поселений первобытного человека. В эпоху мезолита была одомашнена собака, неолита – свинья, овца, коза и крупный рогатый скот, позднее – лошадь. Предположительные очаги происхождения домашних животных определяются ареалами их вероятных диких сородичей. Однако в вопросе о диких предках домашних животных нет полной ясности. Предполагают, что дикими предками крупного рогатого скота были туры, овец – дикие овцы, распространенные на островах Корсика и Сардиния, в Передней, Средней и Центральной Азии, коз – винторогие и безоаровые козы, лошадей – лошадь Пржевальского и тарпан, домашнего верблюда – дикий верблюд, гуся домашнего – гусь серый.

Легко устанавливают места происхождения и одомашнивания тех животных, ареалы предков которых были небольшими, например яка. В отношении таких животных, как собаки, свиньи и крупный рогатый скот, дикие предки которых имели широкое распространение в Евразии и Африке, предположительные очаги происхождения установить трудно. Вероятно, первыми очагами происхождения домашних животных были Ближний и Передний Восток, а затем районы древних культур в бассейнах р. Нил, Тигр, Евфрат, Ганг, Инд, Амударья, Хуанхэ, в верховьях Енисея, где раньше всего возникло земледелие. Процесс одомашнивания диких животных еще не закончился. В настоящее время в переходной стадии от диких к домашним животным находятся пятнистые олени, песцы, соболи, лисицы, нутрии, олени-маралы, лось. В данном случае установить центры их одомашнивания не представляет особых затруднений: приручение этих животных осуществляется, в ареалах их современного распространения.

Рис. 2 Основные центры происхождения культурных растений (по Н. И. Вавилову): 1–Южно-Азиатский тропический, 2 – Восточно-Азиатский, 3 – Юго-Западноазиатский, 4 – Средиземноморский, 5 – Эфиопский, 6 – Центральноамериканский, 7– Андийский.

Рис 3. Центры происхождения культурных растений (по А.М.Жуковскому, 1974): 1 – Китайско-Японский; 2 – Индонезийско-Индокитайский; 3 – Австралийский; 4 – Индостанский; 5 — Среднеазиатский; б – Переднеазиатскнй; 7 – Средиземноморский; 8 – Африканский (а – Эфиопский); 9 – Европейско-Сибирский; 10 – Центральноамериканский; 11 – Южно-Американский; 12 – Северо-Американский.

1. Перечислить группы культурных растений по происхождению.

2. Дифференцированный метод Н.И.Вавилова.

3. Закон гомологических рядов и его значение.

4. Назвать центры происхождения культурных растений по Н.И.Вавилову.

5. Дать краткую характеристику центров происхождения культурных растений по А.М. Жуковскому.

6. Классификация культурных растений по А.И.Купцову.

7. Одомашнивание диких животных.

Источник

§ 29 Центры многообразия и происхождения культурных растений

Успех селекционной работы во многом зависит от качества исходного материала, главным образом от его генетического разнообразия. Чем разнообразнее исходный материал для селекции, тем больше возможностей он предоставляет для гибридизации и отбора. Селекционеры, пользуясь биологическим, генетическим и экологическим разнообразием растительного мира, создали огромное количество различный сортов культурных растений.

Современные культурные растения выращивают одновременно в разных странах, на разных континентах. Однако каждое из этих растений имеет свою историческую родину — центр происхождения. Именно там находились или находятся и поныне дикорастущие предки культурного растения, там сформировались его генотип и фенотип.

Учение о центрах происхождения культурных растений создано выдающимся русским ученым Н.И. Вавиловым.

В 20-30-х гг. XX в. Н.И. Вавилов вместе с коллективом сотрудников Всесоюзного института растениеводства (ВИР), где многие годы он был директором, провел обследование культурной флоры планеты. Многочисленные экспедиции работали в Иране, Афганистане, Средиземноморье, Восточной Африке, Центральной Азии, Японии, Северной, Центральной и Южной Америке, в различных регионах нашей страны. Ученые исследовали около 1600 видов культурных растений с их сортовыми вариациями. Из экспедиций были привезены тысячи образцов семян различных культур. Они высевались в питомниках ВИРа, расположенных в разных экологических условиях и разных географических зонах нашей страны. Эти уникальные коллекции семян являлись и служат сейчас ценнейшим материалом для селекционной работы.

Широкомасштабные ботанико-географические исследования, участие в экспедициях, изучение богатейшего коллекционного материала и истории земледелия дали возможность Н.И. Вавилову сделать важные обобщения и выдвинуть идеи, обогатившие теорию селекции и генетики, разработать теорию о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Ученый установил, в частности, что размеры и продуктивность культурных растений выше, чем родственных им диких видов, но их генофонд менее разнообразен, чем генофонд исходного дикого вида. Поэтому изучение признаков диких предков культурной формы очень важно для выявления устойчивости растений к болезням и паразитам, морозостойкости, засухоустойчивости, плодовитости, чтобы использовать их при выведении новых сортов.

Основные центры происхождения культурных растений

Название центра и количество возникших здесь культурных видов (% от 1000 — общего числа изученных)

Культурные растения, возникшие в этом центре от древних культур

1. Южноазиатский тропический (около 50%)

Сахарный тростник, огурец, баклажан, цитрусовые, шелковица, манго, банан, кокосовая пальма, черный перец.

Источник