плауновидные

(плаунообразные), отдел высших бессемянных растений. Размножаются спорами. Листовидные органы в виде выростов (энаций) на стеблях. Древние растения, процветавшие в каменноугольном периоде (ископаемые лепидодендроны и сигиллярии). Современные плауновидные — плауны, селагинеллы и полушниковые.

ПЛАУНОВИ́ДНЫЕ (плаунообразные), отдел высших (см. ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ) споровых растений. Многолетние, обычно вечнозеленые растения с дихотомическим ветвлением. На хорошо развитом стебле спирально, супротивно или мутовчато расположены небольшие листовидные органы (энаций). В почве закрепляются при помощи корневищ, на которых образуются придаточные корни. Характерной особеностью плауновидных является ограниченность в росте из-за того, что верхушечная меристема (см. МЕРИСТЕМА) со временем теряет способность к делению. У некоторых видов спорофиллы (см. СПОРОФИЛЛ) по форме, размерам и цвету похожи на вегетативные побеги. Чередуясь с ними, спорофиллы образуют особые спороносные зоны или собираются в расположенные на концах стеблей спороносные «колоски» (стробилы). Среди плауновидных есть как равно-, так и разноспоровые растения. Гаметофиты (см. ГАМЕТОФИТ) обоеполые или разнополые. Время их развития сильно варьирует у представителей разных классов и составляет от 1—3 недель до 15 лет. Для оплодотворения необходима капельно-жидкая вода.

Около 1000 современных видов, разделяющихся на 2 класса: плауновидные и шильниковые. Плауновидные — одна из наиболее древних групп современных высших растений, возникшая, по-видимому, в середине девона (см. ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА (ПЕРИОД)) . Их расцвет пришелся на палеозой (см. ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА (ЭРА)) , когда существовали гигантские, 30 метровые древовидные лепидодендроны (см. ЛЕПИДОДЕНДРОВЫЕ) . В каменноугольном периоде (см. КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА (ПЕРИОД)) возникли сигиллярии (см. СИГИЛЛЯРИИ) , которых в мезозое (см. МЕЗОЗОЙСКАЯ ЭРА) сменили невысокие (до 1—2 м) плевромейи. Лепидоденроны, сигиллярии и гигантские хвощевидные сформировали основные запасы каменого угля.

Энциклопедический словарь . 2009 .

Источник

Плауны

Плауны — многолетние травянистые корневищные растения. Являются одними из самых древних высших растений. Это вечнозеленые растения, у которых отсутствует камбий и, соответственно, нет древесных форм. Часто обитают в хвойных лесах. Представители: плаун булавовидный, полушник озерный, селагинелла сибирская.

В данном отделе имеются водные растения, к примеру — род полушник. Отдельные виды плаунов обитают в тропических условиях и являются эпифитами — растениями, которые селятся на других растениях, но при этом не являются паразитами.

В пустынях в условиях засухи плауны рода селагинелла могут входить в состояние криптобиоза (от греч. kryptos — тайный, скрытый и bio — жизнь). Это состояние характеризуется обезвоживанием тканей и органов растения с целью вживания.

Строение плаунов

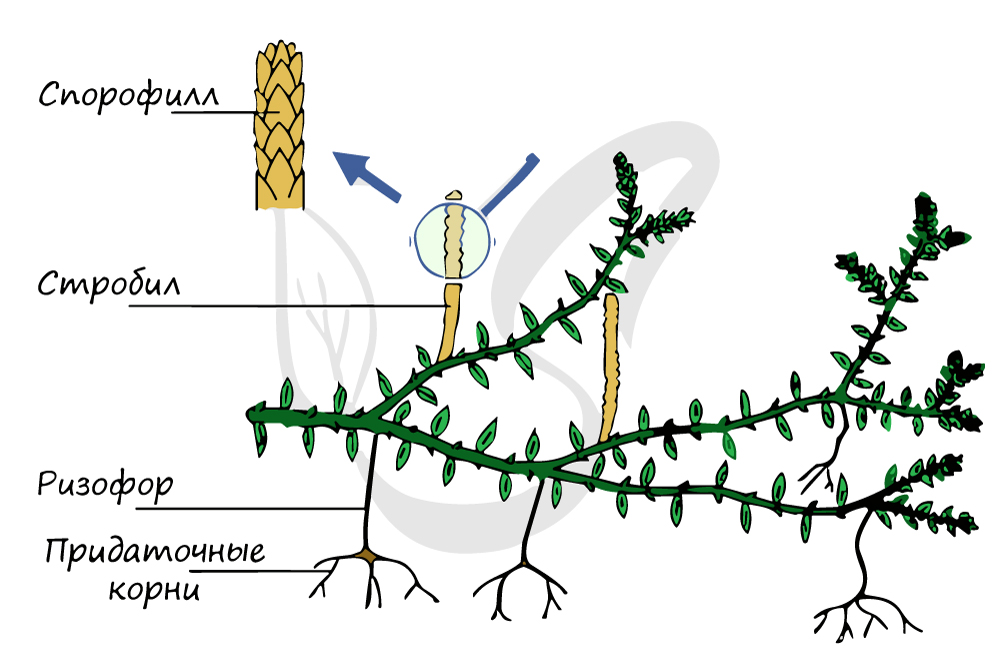

Рассмотрим плауны на примере типичного представителя — плауна булавовидного. Листья у плауна булавовидного расположены густо, покрывают стебель. Листья цельные, мелкие. Для стебля характерно дихотомическое ветвление, побег разделяется на надземную и подземную части, вглубь почвы от подземной части отходят придаточные корни.

Наиболее важной морфологической особенностью является наличие у плаунов микрофилл. Микрофилл представляет собой лист высших растений, образованный выростом стебля (энационный лист). Такой лист всегда имеет только одну жилку, маленькие размеры и простую форму. Листорасположение может быть супротивным, мутовчатым.

У класса плауновые, к которому относится плаун булавовидный, отсутствует аэренхима, крупные межклетники (полости) в тканях. Среди них нет водных растений.

На рисунке имеется новый термин «ризофор». Ризофор — корневая подставка, орган, образующийся на стеблях у некоторых растений. Ризофоры имеют вид длинных тонких корней, которые, достигая земли, образуют придаточные корни.

На поверхности спорофилла (фертильного листа) находятся спорангии. Спорофилл может располагаться среди обычных (стерильных) листьев, либо несколько спорофиллов могут объединяться вместе: такая структура называется стробила. Стробила представляет собой спороносный побег, ограниченный в росте.

Гаметофиты плауна булавовидного значительно упрощены, представляют собой фотосинтезирующие или бесцветные (вступающие в симбиоз с грибом) образования. Антеридии могут развиваться на одном гаметофите с архегониями, могут и располагаться отдельно на разных гаметофитах.

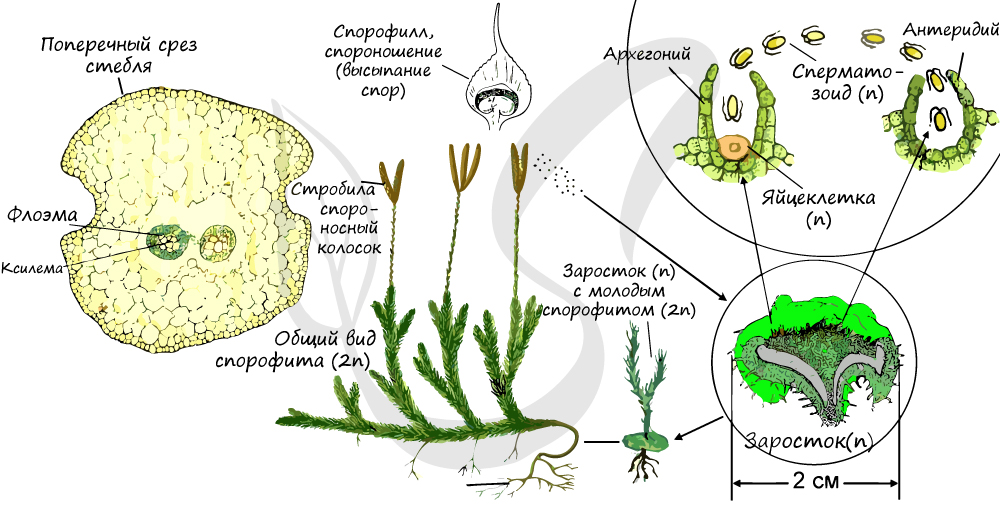

Жизненный цикл плауна

На спорофите материнские клетки (2n) внутри спорангиев, расположенных на спорофиллах (которые собраны в стробилы) делятся мейозом. В результате деления мейозом из материнских клеток (2n) получаются гаплоидные споры (n). С течением времени стенка спорангия разрывается, и споры рассеиваются во внешнюю среду, где из них прорастает заросток — гаметофит (n) с ризоидами, на котором расположены мужские половые органы — антеридии, и женские — архегонии.

Мужской гаметофит называется микрогаметофитом, а женский гаметофит — макрогаметофитом. Особенно необычно, что гаметофиты развиваются под оболочками спор. Только после созревания микрогаметофит и макрогаметофит разрывают оболочку споры. Из антеридия во внешнюю среду выходит сперматозоид.

Значение плаунов

Плаун применяется в гомеопатии при некоторых болезнях желудочно-кишечного тракта и нарушениях метаболизма (обмена веществ). Используется в фармацевтической практике для предотвращения слипания пилюль. Из плауна изготавливают детскую присыпку.

Многие плауны содержат в составе ядовитые вещества из-за чего не поедаются животными. Отдельные виды содержат парализующий яд, сходный по механизму действия с ядом кураре, который блокирует ацетилхолиновые никотиновые рецепторы поперечно-полосатых мышц, вследствие чего дыхательные движения диафрагмы прекращаются и наступает смерть от удушья.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

12.Отдел плауновидные. Анатомо-морфологическая характеристика

Плауновидные — одна из наиболее древних групп растений. Все современные плауновидные — многолетние травянистые, обычно вечнозеленые растения. Некоторые из них по внешнему виду напоминают зеленые мхи. Продолжительность жизни отдельных растений (точнее вегетативных клонов) может достигать 200-300 лет.

Для плауновидных характерно дихотомическое (вильчатое) ветвление. Верхушечная меристема со временем теряет свою активность, поэтому плауновидные ограничены в росте. Корни только придаточные, отходят от стебля и корневища. Листья плауновидных сравнительно мелкие, расположены спирально, супротивно или мутовчато. Спорофиллы (листочки, несущие спорангии) могут быть похожи на обычные зелёные листья (род Баранец – Huperzia) или отличаться от них и быть собранными в спороносные колоски (род Плаун – Lycopodium).

13.Отдел плауновидные. Жизненный цикл

Плауновидные — высшие споровые растения. Спорофит преобладает над гаметофитом.

Общая характеристика: похожи на мхи, имеют ползучие или приподнимающиеся стебли и спирально расположенные листочки. Имеют сосудистую ткань, настоящие корни. Многолетни травянистые растения, чаще всего вечнозеленые.Споры образуются на верхней стороне специальных листочков (спорофиллах). Обычно такие листочки собраны в подобие колосков (стробилы) на концах вертикальных побегов.

Строение спорофита: спорофит (бесполое поколение) многолетнее вечно-зеленое растение. Побеги стелющиеся или приподнимающиеся. Имеются придаточные корни. Листья мелкие, спирально расположенные. Листья развиваются из одной поверхностной клетки, поэтому это не совсем листья, а листоподобные органы (филлоиды).

Строение гаметофита (заростка): гаметофит (половое поколение) развивается или в почве (12-20 лет) или на поверхности почвы (в этом случае в клетках появляются хлоропласты). Гаметофит обоеполый (имеет антеридии и архегонии). В антеридиях образуются сперматозоиды, в архегониях находится яйцеклетка. Форма гаметофита сначала луковичная, потом становится более блюдцеобразной. После оплодотворения на заростках из зигот прорастают спорофиты.

Существуюь два типа плауновидных: равноспоровые и разноспоровые. У разноспоровых в пазухе листа есть вырост (лигула).Гаметофиты разноспоровых мельче, чем у равноспоровых. Разноспоровые дают микроспоры (мужские) и мегаспоры (женские), которые потом вырастают или в мужские или в женские гаметофиты.

Равноспоровые образуют только один тип спор, которые дают начало обоеполому гаметофиту. Споры одинакового размера.

Жизненный цикл: Спорофит — спорангий — споры — заросток — антеридии или архегонии — сперматозоиды или яйцеклетки — зигота — спорофит.

14.Отдел хвощевидные. Анатомо-морфологическая характеристика

Хвощевидные – это многолетнее травянистые споровые растения с ползучим, глубоко погруженным, буровато-черным корневищем, нередко несущим шаровидные клубни. Для них характерно наличие побегов, состоящих из четко выраженных члеников (междоузлий) и узлов с мутовчаторасположенными листьями. Этим ныне живущие хвощи и их ископаемые родичи резко отличаются от всех остальных споровых растений.

К Хвощевидным принадлежат как травянистые растения, так и древовидные вымершие, высотой ствола до 15 м и диаметром более 0,5 м.

Проводящая система стебля хвощевидных представлена актиностелой или артростелой, то есть членистой стелой, состоящей из чередующихся между собой на протяжении стебля участков различного строения. Проводящие элементы ксилемы представлены трахеидами разного типа, а у хвощей также и сосудами; флоэма состоит из ситовидных элементов и паренхимных клеток. Характерной чертой хвощевидных является наличие у них своеобразных несущих спорангии структур – спорангиофоров, отличных по строению от спорофиллов других растений. Мутовки спорангиофоров или образуют на стебле спороносные зоны, чередующиеся с обычными вегетативными листьями, или сидят на концах осей, образуя чистые (только из спорангиофоров) или смешанные (со стерильными листьями) стробилы.

Подавляющее большинство Хвощевидных – равноспоровые растения, лишь некоторые ископаемые были разноспоровыми. Половое поколение – гаметофит, или заросток, у ныне живущих хвощей представлено одно- или обоеполыми недолговечными, очень маленькими (до 1 мм) зелеными растениями. На гаметофитах образуются половые органы – архегонии и антеридии. Оплодотворение возможно при наличии капельно-жидкой воды, из зиготы без периода покоя вырастает новое поколение – спорофит. Отдел Хвощевидные объединяет 2 класса, эволюция которых шла параллельными путями.

Класс Клинолистовые, или Сфенофиллопсиды (Bowmanitopsida, или Sphenophyllopsida), представлен целиком вымершими растениями, время жизни – поздний девон-пермь (около 380-240 млн лет назад).

Класс Хвощевидные (Equisetopsida), объединяющий 2 порядка, – вымершие Каламитовые и ныне живущие Хвощевидные.

Источник