Отдел папоротниковидные

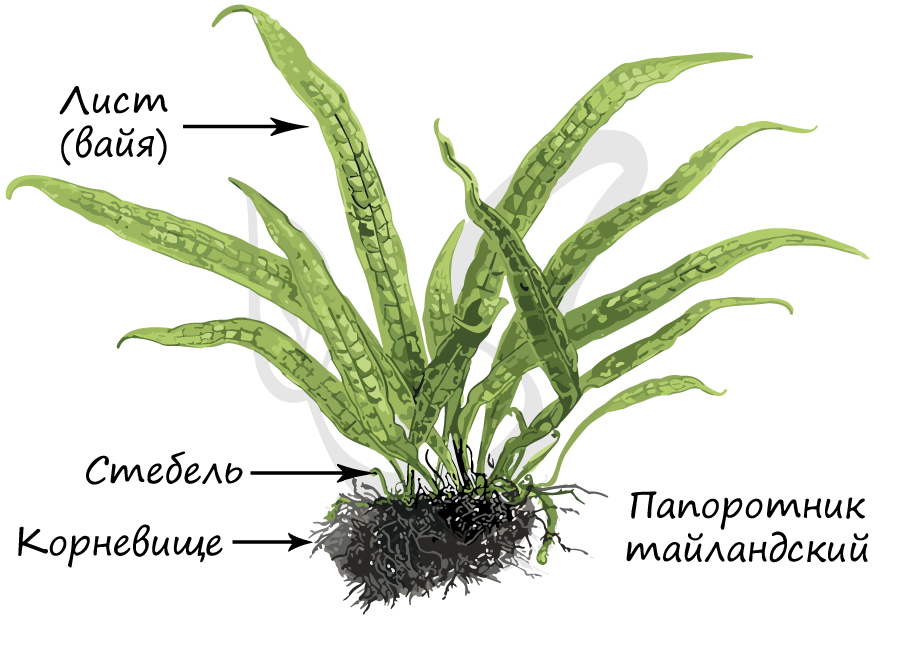

Папоротники относятся к числу наиболее древних групп высших споровых растений. По своему возрасту они уступают только плауновидным и имеют приблизительно один геологический возраст с хвощевыми. Папоротники имеют самые разные местообитания. Наибольшее их разнообразие характерно для влажных тропических лесов. В наши дни папоротниковидные намного превосходят по числу видов все другие группы современных споровых сосудистых растений; их известно более 12 тысяч видов. В нашей флоре насчитывается около 100 видов из этой группы. Представители этого отдела очень разнообразны по внешнему виду, жизненным формам, условиям обитания. Среди них много травянистых многолетних растений, есть и деревья. Тропические древовидные папоротники бывают до 25 м высотой, а диаметр ствола достигает 50 см. Среди травянистых видов есть очень мелкие растения размером в несколько миллиметров. В отличие от плауновидных и хвощевидных, для папоротниковидных характерна «крупнолистность». «Листья» папоротников имеют стеблевое происхождение и носят название «вайи». Их происхождение подтверждается верхушечным ростом.

Размеры вай папоротников колеблются от нескольких миллиметров до 30 см. Разнообразны их форма и строение. Вайи многих папоротников совмещают функции фотосинтеза и спороношения. У некоторых видов (например, страусника) бывает два типа вай — фотосинтезирующие и спороносные. Пластинки вай довольно часто перистые, нередко многократно рассечённые.

Большинство лесных папоротников умеренных областей имеют мясистые корневища, образующие каждый год новые розетки вай, которые обычно у папоротников по массе и размерам преобладают над стеблем.

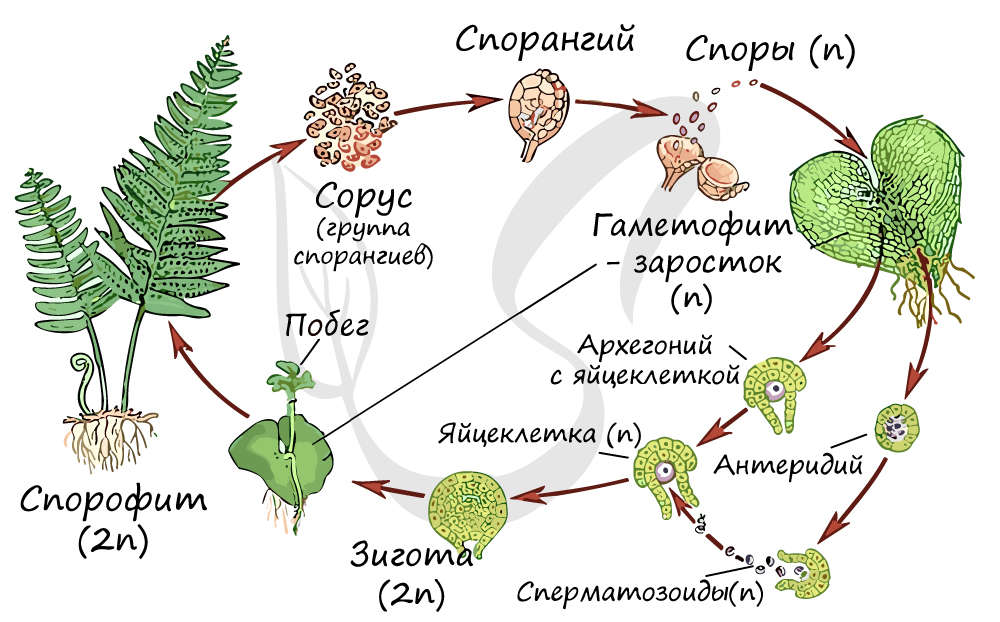

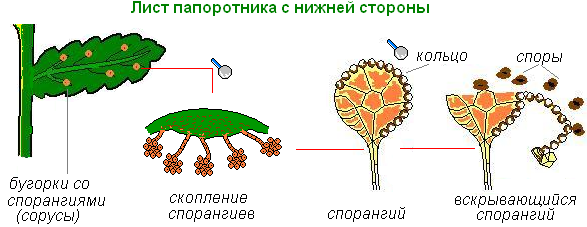

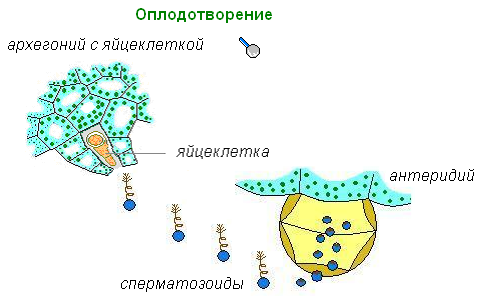

Почти все папоротники, за исключением водных,— растения равноспоровые. Спорангии их часто располагаются на нижней поверхности вай и собраны в группы — сорусы. Споры папоротников дают начало свободноживущим обоеполым заросткам (гаметофитам), несущим антеридии и архегонии. Для оплодотворения необходимо наличие капельножидкой воды, в которой могут передвигаться многожгутиковые сперматозоиды.

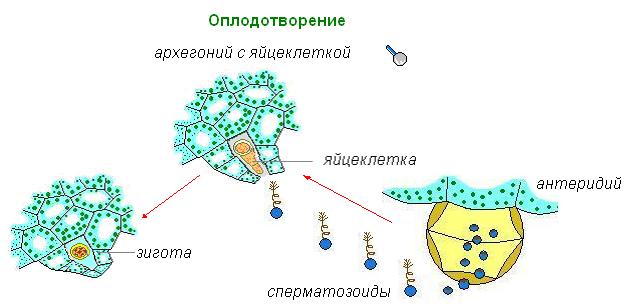

Из оплодотворенной яйцеклетки развивается спорофит. По мере роста спорофит становится независимым, а гаметофит отмирает.

Отдел Папоротниковидные разделяют на 7 классов. Из них 4 класса представлены исключительно ископаемыми формами, которые по своему облику отличались от типичных папоротников.

Рассмотрим характерные особенности папоротников на примере щитовника мужского; Внешне папоротник представляет собой пучок листьев — вай, отходящих от хорошо развитого корневища. Вайями листья папоротника называют: из-за того, что по своему происхождению они возникли в результате уплощения крупных ветвей предковых растений. Это доказывается тем, что вайи папоротника долго сохраняют верхушечный рост, образуя при этом характерную разворачивающуюся улитку, что не свойственно листьям. Листья простые, дважды-трижды перисто-рассеченные. Взрослое растение папоротника является спорофитом (бесполое поколение). На нижней стороне вайи образуются сорусы — собрания спорангиев. В спорангиях после мейоза созревают гаплоидные споры.

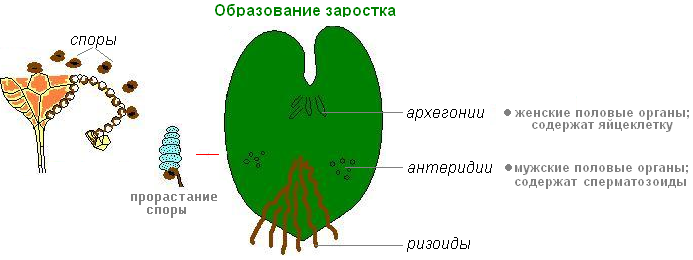

При созревании спорангии вскрываются и споры высыпаются. Из гаплоидных спор прорастают гаплоидные заростки, или гаметофиты (половое поколение). Заросток представляет собой зеленую сердцевидную пластинку размером около 1 см, которая с помощью.ризоидов прикрепляется к почве. На заростке формируются архегонии и антеридии. После оплодотворения во влажной среде на заростке образуется зигота из которой далее развивается зародыш. Зародыш состоит из гаустории — ножки, которой он внедряется ткани заростка и которой поглощает питательные вещества, зародышевого корня, почки, первого листа зародыша — семядоли. Зародыш после его формирования начинает расти. Вскоре зародышевый корешок редуцируется, и на смену ему возникают придаточные корни.

Водные папоротники — разноспоровые растения. Это немногочисленная группа. Примером может служить сальвиния плавающая (Salvinia natans), относящаяся к порядку сальвиниевых (Salviniales). Это маленькое плавающее на воде растение.

Мужские и женские гаметофиты развиваются из микро- и мегаспор, которые образуются в микро- и мегаспорангиях. Мужской гаметофит, развивающийся из микроспоры, сильно редуцирован.

Женский гаметофит развивается внутри мегаспоры, он многоклеточный. После оплодотворения развивается многолетний спорофит. Процесс прорастания спор, оплодотворение и развитие спорофита происходят в воде.

Значение папоротников велико. Они выступают в роли важнейшего компонента многих лесных сообществ. Щитовник мужской обладает антигельминтным действием, молодые побеги орляка в некоторых странах употребляют в пищу.

У папоротниковидных, хвощей и плаунов половое размножение может осуществляться лишь при наличии воды в момент оплодотворения.

Дальнейшая эволюция высших растений пошла по пути обеспечения независимости полового размножения от наличия воды.

Эта возможность реализовалась у семенных растений.

Источник

Папоротники

Папоротники относятся к наиболее древним споровым растениям. Обитают в самых разнообразных экологических условиях: в заболоченных местах и водоемах, лесах тропического и умеренного климата. Наиболее известные представители — щитовник мужской, орляк, страусник. В жизненном цикле папоротников, хвощей, плаунов доминирует спорофит.

Расцвет папоротников произошел около 358 млн лет назад и длился примерно 65 млн лет, в честь папоротников назван период палеозойской эры — карбон, или каменноугольный период, который длился указанный промежуток времени. Именно папоротникам принадлежит активная роль в углеобразовании: в карбоне леса заселяли древовидные папоротники, достигавшие 40 и более метров в высоту.

Древесные формы папоротников сохранились до наших дней, однако большинство представителей — травянистые растения, у которых отсутствует камбий, а значит, нет и вторичной древесины.

Папоротники относятся к группе сосудистых растений, так как имеют жилки — сосудисто-волокнистые пучки, в отличие от мхов, которые не имеют жилок и не являются сосудистыми растениями. Механическая прочность обеспечивается отложением склеренхимы вокруг проводящих пучков (жилок).

В отличие от мхов, папоротники имеют проводящую ткань в стеблях и корнях, состоящую из ксилемы и флоэмы. Заметьте, я написал «корень» — у мхов не было и корней, вместо них были ризоиды, выполняющие аналогичную корням функцию. Корни папоротников, хвощей и плаунов всегда придаточные и растут от видоизмененного побега — корневища.

Строение

Рассмотрим строение папоротников на примере типичного представителя — щитовника мужского. Это широко распространенный папоротник, типичный для климата умеренных широт. Представляет собой многолетнее травянистое корневищное растение.

Образован пучком сильно расчлененных листьев, отходящих от корневища. Нарастают листья верхушкой, образуя завитки — «улитки».

Отметьте, что лист папоротника называется вайя (от греч. baion — пальмовая ветвь). В отличие от настоящих листьев, вайя имеет недетерминированный верхушечный рост. Листья имеют черешок, прикрепляющийся к стеблю, который может продолжаться в рахис — главную ось сложного листа, соответствующую центральной жилке.

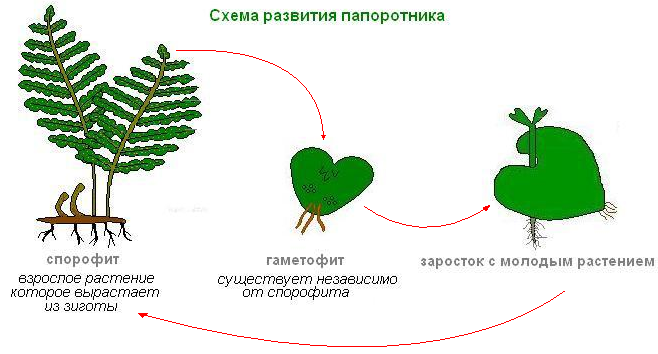

Жизненный цикл папоротниковидных

Листостебельное растение папоротника, изображенное выше — спорофит (2n). Спорофит доминирует в жизненном цикле папоротниковидных, в отличие от цикла мха, где спорофит, по сути, является придатком гаметофита (редуцирован). На нижней стороне вайи располагаются спорангии, собирающиеся в сорусы — группы близкорасположенных спорангиев. На спорофите (2n) в спорангии после мейоза образуются споры (n).

В 2012 году группа ученых под руководством Ксавьера Нобли из Университета Ниццы выяснили, что спорангий имеет специальный механизм «катапульты», споры из него вылетают со скоростью около 10 м/с.

Гаплоидные споры (n) прорастают в заросток (n), небольшую пластинку (несколько мм) сердцевидной формы. Заросток зеленого цвета, способен фотосинтезировать и прикрепляется к почве ризоидами. На нем образуются мужские и женские половые органы — соответственно антеридии и архегонии. Сперматозоид (n), образовавшийся в антеридии, благодаря воде (во время дождя) попадает в архегоний, где сливается с яйцеклеткой (n) и образуется зигота (2n).

Из зиготы развивается зародыш, который проникает в ткани архегонии с помощью особого приспособления — гаустории (от лат. haustor — черпающий, пьющий). Гаустория представляет собой ножку, внедряющуюся в ткани заростка и поглощающую из него питательные вещества. Начинается бурный рост зародыша, образуется побег, а затем взрослое растение — спорофит (2n). Цикл замыкается.

Значение папоротников

Папоротники являются главным компонентом многих лесных сообществ, звеном в цепи питания — продуцентами (производителями органических веществ). Человек использует папоротник в декоративных целях. Молодые побеги некоторых папоротников съедобны и употребляются в пищу: побеги орляка, листья страусника обыкновенного.

Щитовник мужской имеет медицинское значение: из его корневищ изготавливают противогельминтный препарат.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Папоротники

Папоротники — наиболее древняя группа высших растений. Встречаются в различных экологических условиях. В умеренных зонах это травянистые растения, наиболее распространены во влажных лесах; некоторые растут на заболоченных местах и в водоёмах, их листья отмирают на зиму. Во влажных тропических лесах встречаются древовидные папоротники с колоноподобным стволом высотой до 20 метров.

Наиболее распространённые папоротники — орляк, страусник.

Строение

Господствующей фазой в жизненном цикле папоротника является спорофит (взрослое растение). Почти у всех папоротников спорофит многолетний. Спорофит имеет довольно сложное строение. От корневища вертикально вверх отходят листья, вниз — придаточные корни (первичный корень быстро отмирает). Часто на корнях образуются выводковые почки, обеспечивающие вегетативное размножение растений.

Размножение

Спорангии находятся на нижней стороне листа, собраны кучками (сорусы). Сверху сорусы прикрыты покрывальцем (кольцо). Споры рассеиваются при разрыве стенки спорангия, а кольцо, оторвавшись от тонкостенных клеток, ведёт себя подобно пружине. Число спор на одном растении достигает десятков, сотен миллионов, иногда миллиардов.

Лист папоротника с нижней стороны

На влажной почве споры прорастают в маленькую зелёную сердцеобразную пластинку величиной несколько миллиметров. Это заросток (гаметофит). Он располагается почти горизонтально к поверхности земли, прикрепляясь к ней ризоидами. Заросток обоеполый. На нижней стороне заростка образуются женские и мужские половые органы (мужские — антеридии, женские — архегонии).

Оплодотворение происходит в водной среде (во время росы, дождя или под водой).

Мужские гаметы — сперматозоиды подплывают к яйцеклеткам, проникают внутрь и гаметы сливаются.

Происходит оплодотворение, в результате чего образуется зигота (оплодотворённая яйцеклетка).

Из оплодотворённой яйцеклетки формируется зародыш спорофита, состоящий из гаустории — ножки, которой он врастает в ткани заростка и потребляет из него питательные вещества, зародышевого корешка, почки, первого листа зародыша — «семядоли».

Со временем из заростка развивается растение папоротник.

Схема развития папоротника

Таким образом, гаметофит папоротников существует независимо от спорофита и приспособлен к обитанию в условиях увлажнения.

Спорофитом является всё растение, которое вырастает из зиготы — типичное сухопутное растение.

Источник