Отдел Голосеменные – Pinophyta, или Gymnospermae

Голосеменные, как и Покрытосеменные, – главные продуценты наземных экосистем планеты, отличающиеся от споровых растений тем, что основным средством расселения у них являются не споры, а семена. Семя – стадия жизни спорофита, особое образование, в котором в компактном и защищенном от неблагоприятных условий состоянии находится будущий взрослый спорофит – зародыш, а также запас питательных веществ – эндосперм. «Внутреннее оплодотворение, развитие зародыша внутри семязачатка и появление новой, чрезвычайно эффективной единицы расселения – семени – являются главными биологическими преимуществами семенных растений, давшими им возможность полнее приспособиться к наземным условиям и достигнуть более высокого развития, чем папоротники и другие бессеменные высшие растения. Если при размножении спорами каждый раз образуется огромное их число, обычно миллионы, то при размножении семенами число их во много раз меньше. Семя – более надежная единица расселения, чем спора. В семени уже содержится зародыш – крошечный спорофит с корешком, почечкой и зародышевыми листьями (семядолями), запас питательных веществ и необходимый ферментативный аппарат. Семя – это поистине маленький шедевр эволюции» (Тахтаджян А.Л. Жизнь растений. Т.4. 1978. С.258). Представители обширного отдела Голосеменных составляют до 1/3 основных лесообразующих пород мира, их роль особенно велика в умеренных широтах, где они формируют биом тайги. Все Голосеменные – это деревья или кустарники, автотрофные, хотя в тропиках есть 2 паразитических организма, а в южном полушарии – очень мелкие кустарнички – не больше мхов по размеру. Исключение составляют и Саговниковые, с толстым неветвящимся колонно- или клубневидным, часто погруженным в почву стволом. Древесина состоит только из трахеид (исключение – представители класса Гнетовые). Листья узкие (игольчатые) или чешуевидные, хотя есть роды с широкими листьями. Расцвет Голосеменных – это мезозой, до нашего времени дошли в ограниченном разнообразии. При этом современные Голосеменные четко разделяются на 2 группы: 1-я включает класс Саговниковые – Cycadopsida и Гинкговые – Ginkgoopsida. Это «живые ископаемые». 2-я группа – Хвойные, которые являются основными Голосеменными. Особняком стоят Гнетовые – Gnetopsida, которые отнесены к Голосеменным с немалой долей условности. Особенности жизненного цикла У Голосеменных усиливается тенденция к заботе о гаметофите. Так не только женский гаметофит не покидает оболочки микроспоры, но и макроспора остается в макроспорангии, таким образом женский гаметофит не соприкасается с внешней средой, сохраняет постоянную связь со спорофитом; мужской гаметофит еще более редуцирован, как и у разноспоровых растений он развивается в оболочке микроспоры, на смену многоклеточным антеридиям приходит новое образование из вспомогательных вегетативных проталлиальных (от греч. prothallium – «вегетативная часть») клеток, которые обслуживают гаметогенные антеридиальные клетки, дающие очень небольшое (как правило, 2) количество мужских гамет. У примитивных групп из 2 антеридиальных клеток из одной клетки развивается гаустория (гаусториальная клетка), затем она делится еще на 2 клетки, одна из которых либо образует 2 сперматозоида (сперматогенная) или 2 спермия (спермагенная). Вторая клетка антеридия остается стерильной и затем разрушается. Процесс оплодотворения у семенных растений избавляется от связи с водной средой. Мужской гаметофит, называемый пыльцой, целиком переносится ветром к женскому гаметофиту, где и прорастает, используя питательные вещества женского гаметофита (рис. 1).

Источник

Жизненный цикл голосеменных

Жизненным циклом называется совокупность всех поколений, или фаз развития организма. Цикл развития голосеменных растений, как и у споровых, включает непохожие друг на друга поколения – спорофит и гаметофит. Жизненный цикл голосеменных имеет особенности, благодаря которым эти растения оказались более распространёнными на Земле, чем споровые растения.

Материал подготовлен совместно с учителем высшей категории, кандидатом биологических наук Факторович Лилией Витальевной.

Взрослое растение

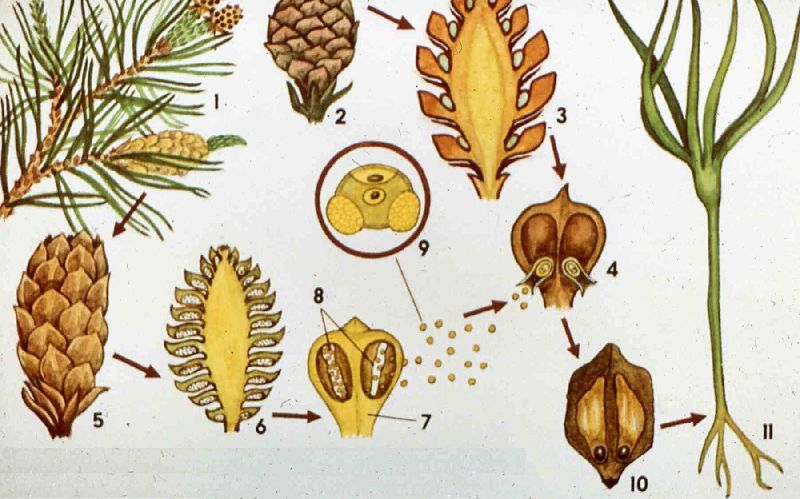

Рассмотрим развитие голосеменных на примере сосны обыкновенной. Сосна – вечнозелёное дерево, обычно живущее 100–300 лет, но иногда доживающее и до 500–600.

Взрослое растение является спорофитом. Это значит, что на нём развиваются споры. Органы, в которых созревают споры, называются спорангиями и находятся в шишках.

Женские шишки первого года красного цвета, мужские – обычно жёлтые.

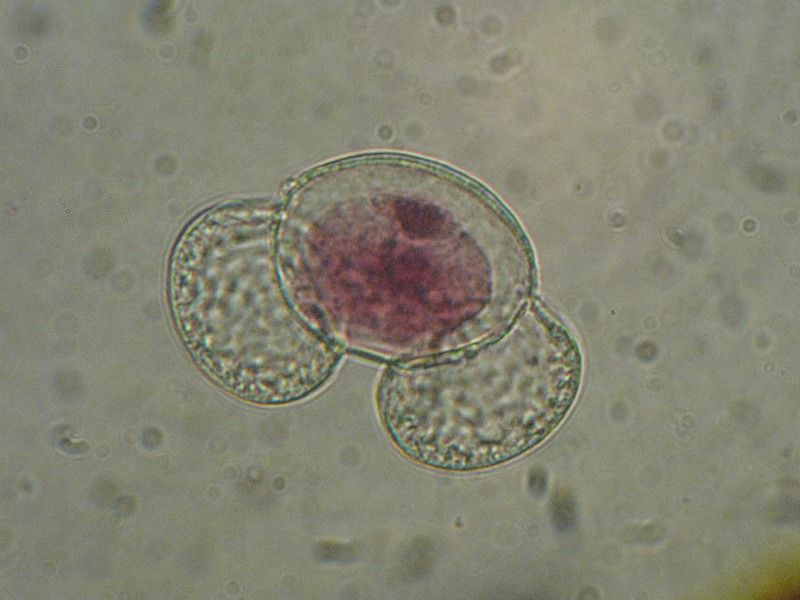

Мужской гаметофит сосны, – это пыльца, так как из её антеридиальной клетки образуются спермии (мужские гаметы).

Про такой гаметофит, сокращённый до одной клетки, говорят, что он сильно редуцирован. Мужской гаметофит, т.е. пыльца образуется из мужской споры, которая образуется в мужской шишке еще раньше.

Пыльцевые зерна или пыльца в мае и в начале июня высыпаются из мужских шишек и переносятся ветром на женские шишки. Пыльца очень многочисленна и легка, т. к. содержит воздухоносные клетки.

Женский гаметофит

Женские споры не вылетают из шишек, а прорастают там, где образовались, внутри спорангиев.

которые читают вместе с этой

Проросшая женская спора образует зародышевый мешок или семязачоток с двумя архегониями (органами, в которых развиваются яйцеклетки). Таким образом, заросток, – это гаметофит.

Заросток находится внутри спорангия (семязачатка), и является новым поколением сосны. Для будущего зародыша сосны он является материнским организмом.

Оплодотворение

В первый год оплодотворения не происходит, так как ни женские, ни мужские гаметы ещё не созрели. После опыления женские шишки закрываются и в течение года в них продолжается развитие гамет, как женских, так и мужских.

На следующий год, в закрытых женских шишках, которые уже одревеснели и позеленели, происходит оплодотворение: спермий соединяется с яйцеклеткой, образуя зиготу.

То, что гаметофит развивается не во внешней среде (как, например, у папоротников), а внутри спорофита, является особенностью голосеменных. Их яйцеклетка остаётся неподвижной клеткой, и от зарождения до оплодотворения находится внутри спорангия (семязачатка).

Сосна, в отличие от папоротников и мхов, не зависит от наличия воды для соединения гамет. Поэтому голосеменные более способны к заселению сухих мест.

Новый спорофит

Зигота – первая клетка спорофита. Она делится и из новых клеток формируется зародыш. Зародыш имеет зачаточные вегетативные органы – побег и корень. Вокруг зародыша откладываются питательные вещества и оболочки. Так в женской шишке образуется семя.

На третий год женские шишки становятся коричневыми и раскрываются. Созревшие семена высыпаются наружу. При прорастании семени появляется спорофит – молодая сосна.

Сравнение с другими отделами растений

По сравнению с цветковыми растениями, жизненный цикл сосны растянут, т. к. от опыления до созревания семени должно пройти два года.

В сравнении с хвощами и плаунами, наоборот – жизненный цикл проходит значительно быстрей.

В отличие от споровых растений, заросток находится в более выгодном положении, т. к. он защищён женской шишкой, и процесс оплодотворения не зависит от погодных условий.

Что мы узнали?

Жизненный цикл голосеменных растений сложный, т. к. включает в себя не похожие друг на друга поколения спорофита и гаметофита. Особенности жизненного цикла голосеменных позволяют им размножаться быстрее, чем споровые растения и заселять более сухие места.

Источник