Строение семян однодольных и двудольных растений — лекционный материал

После оплодотворения завязь превращается в плод, а семязачатки – в семена. Все покрытосеменные (цветковые) делят на 2 класса.

Растения, имеющие в зародыше семени одну семядолю, называют однодольными ( пшеница, кукуруза, лук и другие растения). У фасоли, гороха, яблони и других зародыши семян имеют две семядоли. Эти растения называют двудольными. Запас питательных веществ может находиться в семядолях или в особой запасающей ткани — эндосперме. Из зародыша семени развивается новое растение Семя — это зачаток будущего растения.

Строение семян двудольных растений.

Познакомимся со строением семени фасоли. У фасоли семена крупные. Одна из сторон семени выпуклая, другая вогнутая. Снаружи семя покрыто блестящей гладкой семенной кожурой Она защищает семя от чрезмерного высыхания и механических повреждений. Кожура может иметь разную окраску. На вогнутой стороне семени виден рубчик — след от семяножки, посредством которой семя соединялось с околоплодником. Под семенной кожурой обнаружится зародыш. Он состоит из двух семядолей и расположенных между ними корешка, стебелька и почечки .

В крупных и толстых семядолях содержится запас питательных веществ. Строение семян гороха и других растений такое же. Но, например, у дикой редьки и пастушьей сумки запас питательных веществ находится не только в семядолях, но и в других частях зародыша — корешке и стебле ниже семядолей, а почечка еще не развита. Цветковые растения, зародыши которых имеют две семядоли, называют двудольными, например дуб, яблоня морковь, астра, тыква, подсолнечник, лютик, мак и другие . Однако не у всех двудольных семена имеют такое строение, как у фасоли или у пастушьей сумки. У лютика и фиалки небольшой зародыш окружен эндоспермом — особыми клетками, в которых содержится запас питательных веществ. Поэтому семенная кожура, тоже состоящая из клеток, окружает не зародыш, а эндосперм.

Строение семян однодольных растений.

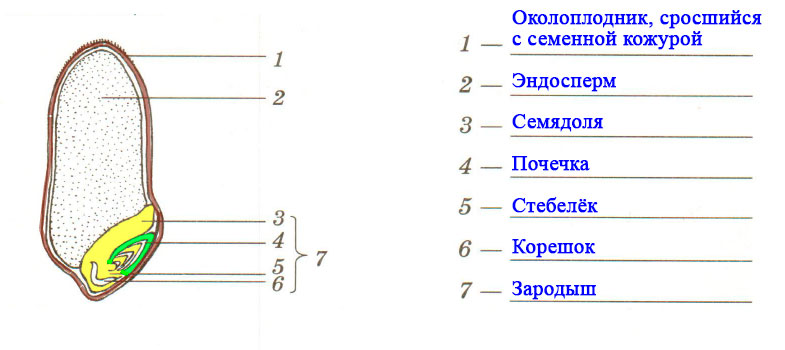

Семена хлебных злаков (пшеница, рожь, кукуруза) имеют иное строение. Рассмотрим сухой плод пшеницы — зерновку. Продолговатая зерновка пшеницы снаружи одета золотисто-желтым кожистым околоплодником , который так плотно сросся с семенной кожурой, что разделить их невозможно. Если разрезать зерновку пшеницы вдоль, на срезе видно, что большую часть зерновки составляет мучнистый эндосперм, клетки которого содержат питательные вещества. Зародыш пшеницы маленький. Он имеет корешок, стебелек и почечку . Но семядоля у него одна. Она не содержит запаса питательных веществ, плотно прилегает к эндосперму и похожа на тонкую пластинку. Когда семя прорастает, питательные вещества из клеток эндосперма поступают к зародышу через семядолю. Растения, зародыши которых имеют одну семядолю, называют однодольными. Семена других однодольных растений, например лука, ландыша, тоже имеют эндосперм, но он окружает зародыш, а не прилегает к нему с одной стороны, как у пшеницы и других злаков.

Итак, семена имеют семенную кожуру и зародыш. У двудольных растений зародыш содержит две семядоли, а запасные питательные вещества обычно находятся либо в самом зародыше, либо в эндосперме. Зародыш однодольных имеет только одну семядолю, а питательные вещества находятся, как правило, в эндосперме.

Источник

§ 1. Строение семян — Пасечник. 6 класс. Учебник

При помощи семян Покрытосеменные и Голосеменные растения размножаются и расселяются на разные территории. Способ распространения семян может быть самый разнообразный: они могут разноситься ветром как у одуванчика, могут переносится дикими животными как семена дуба жёлуди, могут перемещаться человеком как семена злаковых или огородных растений.

3. Какие преимущества имеют семена перед спорами?

У семян есть плотная защитная оболочка. Поэтому, в отличие от спор, семена намного лучше защищены от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

В семенах содержится необходимый запас питательных веществ. Поэтому процент всхожести и выживаемости молодых растений размножающихся семенами намного выше, чем у споровых растений.

Семена могут храниться продолжительное время и начинают прорастать как только попадут в подходящие условия. Споры должны сразу попасть в необходимую им среду, в противном случае они могут погибнуть.

Лабораторные работы

Лабораторная работа: Строение семян двудольных растений

1. Рассмотрите сухие и набухшие семена фасоли. Сравните их размеры и форму — Форма набухших семян фасоли остаётся прежней, а размер увеличивается.

2. На вогнутой стороне семени найдите рубчик — место прикрепления семени к семяножке — Рубчик фасоли находится на вогнутой стороне семени (в углублении).

3. Над рубчиком находится маленькое отверстие — микропиле (от греческих слов «микрос» — малый и «пиле» — ворота). Оно хорошо заметно у набухшего семени. Через микропиле в семя проникают воздух и вода.

4. Снимите блестящую плотную кожуру. Изучите зародыш. Найдите семядоли, зародышевые корешок, стебелёк, почечку.

5. Зарисуйте семя и подпишите названия его частей.

6. Выясните, в какой части семени фасоли находятся питательные вещества — Питательные вещества находятся в семядолях.

7. Пользуясь учебником, выясните, в каких частях семени запасают питательные вещества другие двудольные растения — Запас питательных веществ семени двудольных растений находится в запасающей ткани — эндосперме либо в самом зародыше. У фасоли запас питательных веществ находится в самом зародыше — в двух семядолях.

Фасоль является двудольным растением. Она не имеет эндосперма и все питательные вещества запасает в двух семядолях (части самого зародыша).

Лабораторная работа: Строение зерновки пшеницы

1. Рассмотрите форму и окраску зерновки пшеницы — Зерновка пшеницы (зерно) имеет вытянутую продолговатую форму. Цвет зерновки пшеницы — золотисто-желтый.

2. Препаровальной иглой попробуйте снять часть околоплодника с набухшей и сухой зерновок. Объясните, почему она не снимается — К ожистый околоплодник зерновки пшеницы очень плотно срастается с семенной кожурой, поэтому снять его невозможно.

3. Рассмотрите в лупу разрезанную вдоль зерновку. Найдите эндосперм и зародыш. Пользуясь рисунком учебника, изучите строение зародыша — Зародыш зерновки состоит из одной семядоли, почечки, стебелька и корешка.

4. Зарисуйте зерновку пшеницы и подпишите названия её частей.

5. Пользуясь учебником, выясните, какие особенности строения могут иметь семена других однодольных растений — У ландыша (однодольного растения) эндосперм окружает зародыш, а не прилегает к нему с другой стороны. У частухи (однодольного растения) созревшие семена не имеют эндосперма, а семя состоит из тонкой кожуры и зародыша.

Зерновка пшеницы является однодольным растением. У неё есть маленький зародыш с одной семядолей и большой эндосперм.

Вопросы в конце параграфа

1. Какие растения называют двудольными, а какие — однодольными?

Растения, имеющие в зародыше семени одну семядолю называют однодольными, а растения, содержащие в зародыше семени две семядоли называют двудольными.

2. Каково строение семени фасоли?

Семя фасоли состоит из семенной кожуры и зародыша. Зародыш фасоли состоит из стебелька, почечки, корешка и двух семядолей.

3. Где находится запас питательных веществ в семенах фасоли, ясеня, миндаля?

У фасоли запас питательных веществ находится в семядолях зародыша, а у миндаля и ясеня запас питательных веществ находится в эндосперме.

4. Какое строение имеет зерновка пшеницы?

Зерновка пшеницы состоит из околоплодника, сросшегося с семенной кожурой, эндосперма и зародыша. Зародыш зерновки пшеницы состоит из одной семядоли, почечки, стебелька и корешка.

5. Как расположен эндосперм у разных однодольных растений?

- У зерновки пшеницы, как и других злаков, эндосперм прилегает к зародышу.

- У ландыша эндосперм окружает зародыш, а не прилегает к нему.

- У частухи созревшие семена не имеют эндосперма вообще.

6. Чем различаются зародыши двудольных и однодольных растений?

У зародыша однодольного растения имеется одна семядоля, а у двудольного растения — две семядоли.

Подумайте

Почему семенные растения наиболее распространены в природе?

Семенные растения наиболее жизнеспособны, чем другие виды растений: папоротники, споровые растения, голосемянные растения, так как у них более совершенные репродуктивные (генеративные, предназначенные для размножения) органы. Так, семена таких растений:

- защищены плотной семенной оболочкой;

- внутри семени (в семядолях или в эндосперме) содержится достаточный запас питательных веществ и воды;

- семена могут переноситься ветром, птицами и животными, водами рек и ручьёв и т.д.;

- способны быстрее произрастать и развиваться.

Задания

Рассмотрите семена яблони и тыквы и выясните, как они устроены. Зарисуйте строение семян, сделайте выводы. Результаты работы обсудите с остальными учащимися на следующем уроке.

Вывод: Яблоня и тыква — двудольные растения, но у яблони есть эндосперм, а у тыквы все питательные вещества расположены в семядолях, а эндосперма нет.

Словарик

Однодольные растения — это растения, имеющие в зародыше семени одну семядолю (пшеница, кукуруза, лук и т.д.)

Двудольные растения — это растения, имеющие в зародыше семени две семядоли (фасоль, горох, яблоня и т.д.)

Семядоли — это зачаток первых листьев будущего растения

Эндосперм — это специальная часть семени, которая содержит запас питательных веществ

Зародыш — это зачаток будущего растения

Семенная кожура — это защитная оболочка семени

Семяножка — это отросток, которые прикрепляет семя к растению

Микропиле — это маленькое отверстие в месте прикрепления семени и семяножки, через которое в семя проникают воздух и вода.

Источник

Однодольные

односемядольные, или односеменодольные (Monocotyledoneae, Monocotyledones, или Liliatae), класс покрытосеменных растений, характеризующийся наличием у зародыша одной семядоли (отсюда название). У О., в отличие от двудольных (См. Двудольные), проводящие пучки обычно располагаются беспорядочно, закрытые — лишены образовательной ткани (камбия (См. Камбий)), вследствие чего стебель и корень в толщину не растут (у немногих О. вторичный рост происходит, но, как правило, лишь в результате появления по периферии органа вторичной образовательной ткани); листья обычно с параллельным или дуговидным жилкованием; число частей цветка б. ч. кратно трём. Корешок зародыша, как правило, отмирает, и вместо главного корня развивается система придаточных корней; стебли разветвлены слабо; листовая пластинка чаще не расчленена, поэтому листья обычно простые, цельные и цельнокрайные. Лишь у некоторых видов О. имеется камбий, вскоре прекращающий свою деятельность; у немногих О. наблюдается сетчатое жилкование листьев; встречаются четырёхчленные или двучленные цветки и т.д.

Бытовавшее прежде представление, согласно которому О. — наиболее примитивные среди цветковых, теперь мало кем разделяется. Согласно наиболее распространённой гипотезе, среди предков О. были примитивные двудольные из подкласса магнолиидных; согласно другой — О. развивались параллельно с двудольными. Свыше 65 тыс. видов О. объединяют в 65—70 семейств. В СССР свыше 2600 видов О. (15% от всех встречающихся у нас высших растений). Растут повсеместно. В северных и умеренных широтах О. представлены преимущественно травянистыми формами. Деревянистые О., особенно со вторичным приростом стволов, встречаются в субтропических и ещё чаще в тропических областях. Среди О. обычны корневищные многолетники, а также растения с клубнями и луковицами. О. составляют значительная часть травостоя лугов, степей, саванн. Роль О. в жизни человека огромна. Среди них важнейшие пищевые культуры (пшеница, рис, кукуруза, ячмень, рожь, сахарный тростник и мн. др.); кормовые травы (тимофеевка, овсяница, мятлик и многие др. злаки); пальмы (финиковые, кокосовые и многие др.), дающие съедобные плоды, масла и др. продукты; ценные декоративные растения (тюльпаны, лилии, гиацинты и многие др.), а также важные лекарственные, волокнистые и др., широко используемые в хозяйственной деятельности человека.

Лит.: Флора СССР, т. 1—4, М. — Л., 1934—35; Козо-Полянский Б. М., Курс систематики высших растений, Воронеж, 1965; Тахтаджян А. Л., Система и филогения цветковых растений, М. — Л., 1966; Engler A., Syllabus der Pfanzenfamilien, 12 Aufl., Bd 2, B., 1964; Cronquist A., The evolution and classification of flowering plants, L., 1968.

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . 1969—1978 .

Источник