Образование мужского и женского гаметофитов.

У высших семенных растений отмечен только один тип полового процесса — оогамия. Кроме того, у них в результате сочетания бесполого размножения с половым образуются особые зачатки — семена, при помощи которых происходит расселение растений.

У покрытосеменных растений органом размножения является цветок.

Мужской гаметофит-пыльцевое зерно. Тычинка состоит из тычиночной нити и пыльника.

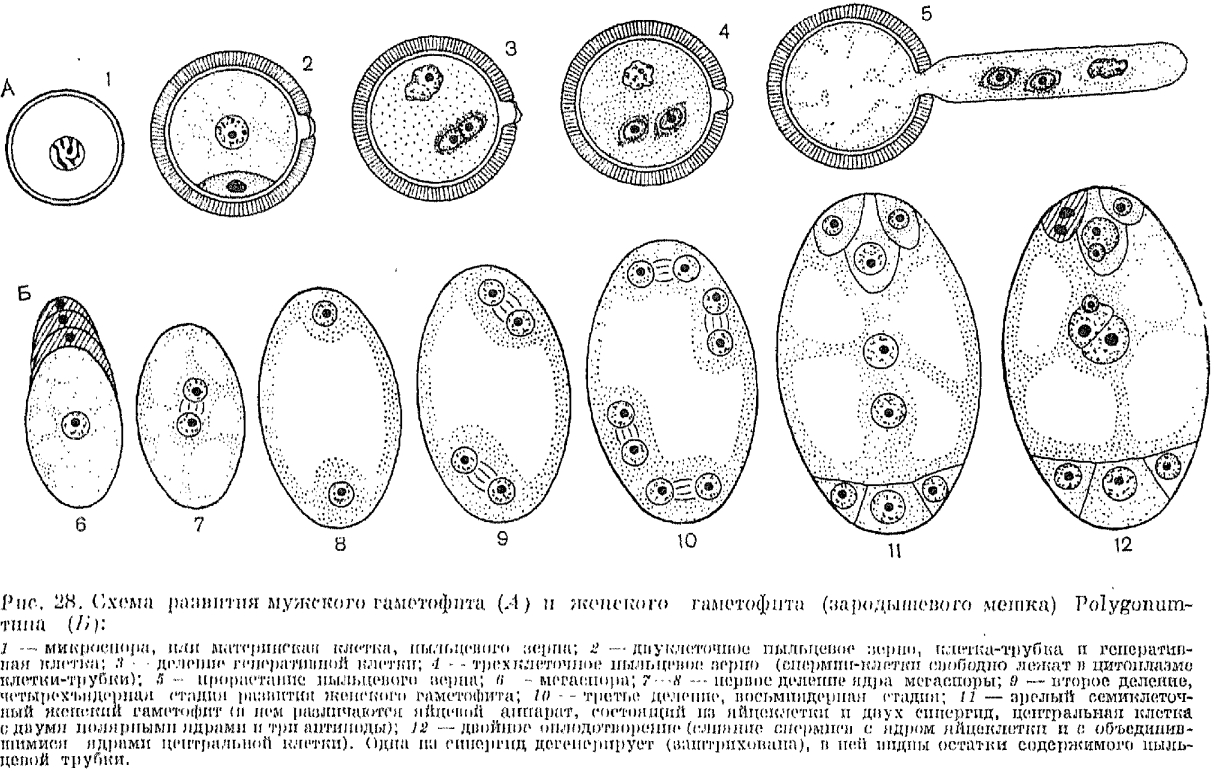

Каждый пыльник образован двумя половинками, в которых развивается по две пыльцевые камеры — микроспорангии. В камерах молодого пыльника имеются особые диплоидные клетки — микроспороциты, или материнские клетки микроспор. Каждый микроспороцит претерпевает мейоз и образует четыре микроспоры. Здесь же, внутри пыльцевого гнезда, микроспора увеличивается в размерах, ядро ее делится митотически, и образуется — вегетативное ядро и генеративная клетка. Клетка делится митозом и образуется 2 спермия. На поверхности бывшей микроспоры образуется прочная целлюлозная оболочка с несколькими округлыми порами, сквозь которые в конечном итоге прорастают пыльцевые трубки. В результате этих процессов каждая микроспора превращается в пыльцевое зерно (пыльцу) —мужской гаметофит цветковых растений.

У однодольных растений в пыльцевом зерне, находящемся в пыльнике, генеративная клетка делится митотически с последующим образованием двух неподвижных мужских гамет — спермиев.

У двудольных образование спермиев происходит позже, когда пыльца попадает на рыльце пестика. Таким образом, зрелое пыльцевое зерно состоит из двух (вегетативной и генеративной) или из трех (вегетативной и двух спермиев) клеток.

Образование женского гаметофита (зародышевый мешок) происходит в семязачатке (семяпочке), находящемся внутри завязи пестика. Семязачаток — это видоизмененный мегаспорангий (нуцеллус), защищенный покровами (интегументами). Покровы на верхушке не срастаются и образуют узкий канал — пыльцевход

(микропиле). В нуцеллусе, вблизи пыльцевхода, начинает развиваться диплоидная клетка — макроспороцит. Он делится мейотически, давая четыре гаплоидные макро- или мегаспоры, обычно расположенные линейно. Три мегаспоры вскоре разрушаются, а четвертая, наиболее удаленная от пыльцевхода, развивается в зародышевый мешок.

Зародышевый мешок растет, его ядро трижды делится митотически, в результате чего образуется восемь дочерних ядер. Они располагаются по четыре двумя группами— вблизи, пыльцевхода зародышевого мешка и на противоположном полюсе. Затем от каждого полюса отходит, но одному ядру в центр зародышевого мешка. Это так называемые полярные ядра. В дальнейшем они могут сливаться, превращаясь в одно центральное, или вторичное диплоидное ядро (или их слияние происходит позднее, при оплодотворении). Остальные шесть ядер, по три на каждом полюсе, разделяются тонкими клеточными перегородками. При этом на полюсе у пыльцевхода образуется яйцевой аппарат, состоящий из яйцеклетки и двух клеток-синергид. На противоположном полюсе возникают так называемые клетки-антиподы, которые определенное время участвуют в доставке к клеткам зародышевого мешка питательных веществ, а затем исчезают. Такая восьмиядернаясемиклеточная структура — зародышевый мешок — является зрелым женским гаметофитом, готовым к оплодотворению. Образование пыльцы и зародышевого мешка у большинства растений завершается одновременно.

Оплодотворение.

Попав на рыльце пестика, пыльцевое зерно начинает прорастать. Из вeгетативной клетки развивается длинная пыльцевая трубка, дорастающая по тканям столбика до завязи и далее — до семязачатка.Из генеративной клетки к этому моменту образуются два спермия, которые спускаются в пыльцевую трубку. Рост пыльцевой трубки стимулируют ауксины, вырабатываемые пестиками, а к завязи она направляется в результате хемотропизма. Пыльцевая трубка входит в семязачаток через пыльцевход, ее ядро разрушается, а кончик трубки при соприкосновении с оболочкой зародышевого мешка разрывается, освобождая мужские гаметы. Спермии проникают в зародышевый мешок в синергиду или в щель между яйцеклеткой и центральным ядром. Вскоре после вхождения пыльцевой трубки в зародышевый мешок синергиды и антиподы отмирают.

После этого один из спермиев оплодотворяет яйцеклетку. В результате образуется диплоидная зигота, из которой развивается зародыш нового растительного организма. Второй спермий сливается с двумя полярными ядрами (или с центральным диплоидным ядром), образуя триплоидную клетку, из которой впоследствии возникает питательная ткань — эндосперм. В его клетках содержится запас питательных веществ, необходимых для развития зародыша растения.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник

Женский гаметофит (зародышевый мешок)

Женский гаметофит цветковых растений обычно называется зародышевым мешком. Возникновение этого названия восходит к тем временам, когда еще не была ясна морфологическая природа чрезвычайно своеобразного женского гамотофита цветковых растений. В настоящее время оба термина употребляют как синонимы.

У большинства цветковых растений (вероятно, не менее чем у 80%) начало женскому гаметофиту дает одна из четырех потенциальных мегаспор тетрады путем трех последовательных митотических делений. Этот тип образования женского гаметофита называется моноспорическим. Его развитие происходит следующим образом (рис. 28,Б). В результате первого деления ядра функционирующей мегаспоры образуются два ядра, которые расходятся к полюсам (микропилярному и халазальному) сильно удлиняющейся мегаспоры, а между ними образуется крупная вакуоль. Далее каждое из этих двух ядер делится синхронно еще два раза и в результате у каждого полюса образуются по четыре ядра. Это восьмиядерная стадия развития женского гаметофита. От каж дой из двух полярных четверок входит по одному ядру в центральную часть зародышевого мешка. Эти так называемые полярные ядра сближаются в центральной части и сливаются или сразу же, или только перед оплодотворением, а иногда и вовсе не сливаются. В результате слияния полярных ядер образуется ядро центральной клетки женского гаметофита, называемое часто вторичным ядром зародышевого мешка.

В дальнейшем (в процессе последнего митоза) возникают клеточные перегородки и свободноядерная стадия развития женского гаметофита переходит в клеточную стадию. У микропилярного полюса образуются три клетки яйцевого аппарата, у противоположного (халазального) — три клетки, называемые антиподами, а между этими двумя группами клеток — центральная клетка (содержащая два свободных полярных ядра или одно вторичное ядро). Три клетки яйцевого аппарата дифференцируются на одну яйцеклетку и две клетки, называемые синергидами (от греч. synergos — вместе действующие) или вспомогательными клетками. Таково строение так называемого нормального моноспорического женского гаметофита.

Нормальный моноспорический женский гаметофит не производит впечатления окончательно отработанной модели, в которой экономичность достигла такого же предела, как в случае мужского гаметофита. То, что предел здесь не достигнут, доказывается следующим. В процессе эволюции этого основного для цветковых растений типа женского гамотофита возникли зародышевые мешки других типов, образуемые двумя или даже четырьмя мегаспорами. Произошло сокращение митотических делений до двух или одного, а также изменилось распределение ядер. Разные сочетания этих изменений обусловили возникновение нескольких типов женского гаметофита, которые отличаются как числом ядер (4, 8, 16), числом клеточных групп и полярных ядер (1, 2, 4, 7—14), так и числом клеток в группах (например, яйцевой аппарат может состоять из 1, 2, 3, 5 и 7 клеток), а также другими признаками.

Основной особенностью моноспорического типа образования женского гаметофита является последовательное заложение клеточных перегородок при мейотических делениях и образование обособленных мегаспор. Совершенно иной характер имеет мегаспорогенез, предшествующий образованию биспорического (двухспорового) и тетраспорического (четырехспорового) гаметофитов. Изменения в мегаспорогенезе заключаются в подавлении заложения клеточной перегородки при мейотическом делении, вследствие чего вместо тетрад мегаспор возникают неклеточные образования, называемые ценоцитами (от греч. koinos — общий и kylos — сосуд, клетка), которые и развиваются далее в женские гаметофиты. Здесь возможны два варианта.

В первом случае образование клеточных перегородок подавляется только при втором делении мейоза. Поэтому оба ядра, вошедшие в состав жизнеспособной клетки диады, принимают участие в образовании женского гаметофита. Двухъядерная диада — это ценоцит, продукт слияния (вернее, перазделения) двух потенциальных мегаспор. Поскольку каждый такой ценоцит соответствует по происхождению паре псобособившихся мегаспор, его рассматривают как двухспоровый ценоцит, а развивающийся из него женский гаметофит — как биспорический (двуспоровый). Биспорический женский гаметофит наблюдается у лука, пролески (Scilia), ландыша, амариллисовых, частуховых и некоторых других растений. Развитие такого женского гаметофита происходит более сокращенным путем и для образования восьмиядерной стадии требуется всего лишь два митотических деления.

Наконец, у некоторых растений, таких, как, поперомия, ильм, майник, рябчик, тюльпан, лилия, гусиный лук, плюмбаго, адокса и другие, образование клеточных перегородок подавляется при обоих мейотических делениях. Вся материнская клетка мегаспор превращается здесь в один четырехспоровый ценоцит, или тетрацепоспору. Четырехспоровый ценоцит соответствует четырем перазделившимся мегаспорам, почему женские гаметофиты этого типа называются тетраспорическими (четырехспоровыми). Для образования восьмиядерной стадии женского гаметофита требуется лишь одно митотическоо деление ядер четырехспорового ценоцита.

Согласно И. Д. Романову, в отличие от моноспорического женского гаметофита, би- и тетраспорические называются ценоспорическими.

Женский гаметофит цветковых растений произошел из более примитивного архегониального жиского гаметофита далеких голосеменных предков путем выпадения последних стадий развития, ведущих к формированию архегониев. А у ценоспорических типов происходит, как мы видели, выпадение также начальных стадий. Но в то время как эволюция мужского гаметофита достигла кульминационной стадии и в его развитии полностью выпали все возможные начальные и конечные стадии, с женским гаметофитом эволюционный процесс как бы продолжает экспериментировать. Отсюда значительное число моделей женского гаметофита и путей его формирования, на чем здесь нет, однако, возможности останавливаться.

Жизнь растений: в 6-ти томах. — М.: Просвещение. Под редакцией А. Л. Тахтаджяна, главный редактор чл.-кор. АН СССР, проф. А.А. Федоров . 1974 .

Источник