Жизненная форма растений, биоморфа (biomorpha)

Жизненная форма растений, биоморфа (biomorpha), внешний облик (габитус) растений, отражающий их приспособленность к условиям среды. Жизненной формой называют также единицу экология, классификации растений — группу растений со сходными приспособительными структурами, не обязательно связанных родством (например, кактусы и некоторые молочаи образуют жизненную форму стеблевых суккулентов).

Жизненные формы складываются в результате естественного отбора в определённых условиях среды. Конкретная жизненная форма каждого растения (дерево, кустарник, лиана, подушковидное растение, стланец и так далее) изменяется в онтогенезе (так, однолетние сеянцы ели или дуба ещё не имеют формы дерева), поэтому под жизненной формой как классификационной единицей понимают совокупность взрослых особей. Один и тот же вид растений в разных условиях может иметь разные жизненные формы (дуб, ель, можжевельник и другие в лесной зоне или лесном поясе гор — высокоствольные деревья, а на севере и высотной границах ареала — кустарники или стланики). Наиболее распространена классификация жизненных форм, предложенная К. Раункиером (1905, 1907).

Она основана на положении почек возобновления по отношению к поверхности почвы в неблагоприятных условиях (зимой, в засушливый период). Выделяют 5 основных типов жизненных форм: фанерофиты, хамефиты, гемикриптофиты, криптофиты (гео- и гидрофиты) и терофиты. Выделяют также отделы и типы жизненных форм, взяв за основу структуру и длительность жизни надземных скелетных осей (деревья со стволом, живущим десятки и сотни лет, кустарники со стволиками, живущими кустарнички — травы с однолетними ортотропными побегами) с дальнейшей детализацией каждого типа по ряду признаков. Процентный состав жизненных форм во флоре той или иной области используют для характеристики климата (например, фанерофиты количественно преобладают во влажных тропиках, гемикриптофиты — в северном умеренном и холодном поясах). Состав жизненных форм в растит, сообществах отражает экология, условия и стратегию жизни определённых групп растений.

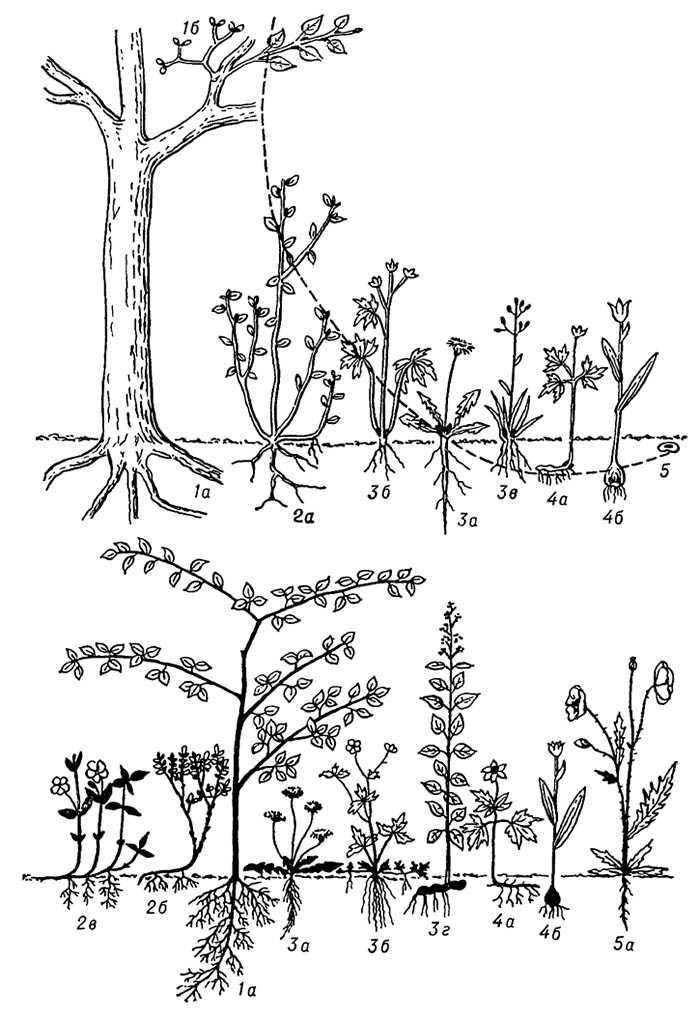

Жизненные формы растений по Раункиеру (схема): 1 — фанерофиты (1а — тополь, 1б — омела); 2 — хамефиты (2а — брусника, 2б — черника, 2в — барвинок); 3 — гемикриптофиты (За — одуванчик, розеточное растение, 3б — лютик, Зв — кустовой злак, Зг — вербейник обыкновенный); 4 — геофиты (4а — ветреница, корневищное растение, 4б — тюльпан, луковичное растение); 5 — терофиты (5а — мак-самосейка). Вверху — чёрным показаны зимующие почки возобновления (пунктиром уровень их расположения); внизу — соотношения отмирающих и перезимовывающих частей (чёрным — остающиеся, белым — отмирающие на зиму).

Источник

Жизненные формы растений (биоморфы)

При проведении экологического анализа флоры обычно пользуются классификацией жизненных форм (биоморф), отражающих морфологическую приспособленность растений к господствующим условиям произрастания. Жизненные формы характеризуются габитуальными (внешними) признаками, которые удобны для их различения и рядом биологических свойств, среди которых особенно важными являются: продолжительность жизни, ритм развития, способ питания, способы вегетативного размножения и др.

На сегодняшний день в ботанике наиболее широкое применяются системы жизненных форм, разработанные К.Раункиером (1907) и И.Г. Серебряковым (1962, 1964). К.Раункиер в качестве основы для подразделения жизненных форм выбрал один важнейший признак, отражающий различия в приспособлении растений к переживанию неблагоприятного времени года, – расположение почек или верхушек побегов в течение неблагоприятного времени года по отношению к поверхности почвы. В соответствии с этим принципом все растения были подразделены им на пять типов: фанерофиты, хамефиты, гемикриптофиты, криптофиты, терофиты (однолетники). Другая система жизненных форм была разработана профессором И.Г. Серебряковым (1964). Выделяемые им жизненные формы легко доступны для изучения в полевой обстановке, а специфические внешние особенности каждой из них отражают существенные биологические черты растений. Согласно классификации И.Г. Серебрякова хвойные и покрытосеменные растения подразделены на следующие типы.

1. Деревья – растения, обладающие развитым, многолетним, в разной степени одревесневшим стволом, сохраняющимся в течение всей жизни особи, которая измеряется десятками и сотнями лет. Высота от 3–5 до 150 м.

2. Кустарники – древесные растения, во взрослом состоянии обладающие несколькими или многими надземными скелетными осями (стволиками), которые в течение жизни растения последовательно сменяются. В отличие от деревьев продолжительность жизни каждого отдельного одревесневшего побега в большинстве случаев невелика (10–20 лет), а высота кустарника не превышает 5–6 м.

3. Кустарнички – древесные растения, во взрослом состоянии несущие значительное количество ветвящихся скелетных осей (парциальных кустов), связанных между собой надземно или подземно и последовательно сменяющихся в ходе жизни растения. В отличие от кустарников продолжительность жизни многолетних побегов не превышает 5–10 лет, а высота растений колеблется от 5–7 см до 0,5–0,6 м.

4. Полукустарники и полукустарнички – полудревесные растения, отличительной чертой которых является наличие удлиненных надземных побегов, остающихся на значительной части их длины травянистыми и отмирающих ежегодно. При этом сохраняются и одревесневают лишь нижние части надземных осей. Почки возобновления располагаются обычно близ поверхности земли. Цикл развития побегов – не более 3–5 лет, а общая высота растений – 50–80 см (редко до 1,5–2 м).

5. Многолетние травы (или травы поликарпики) – надземные побеги этих растений отмирают в конце каждого вегетационного периода (могут сохраняться несколько лет лишь укороченные или ползучие надземные побеги). Подземные части побегов функционируют как органы возобновления или запасающие органы в течение всей жизни растения.

Среди этого обширного типа выделяют несколько групп: стержнекорневые (в течение всей жизни растения сохраняют главный стержневой корень, не способны к вегетативному размножению); кистекорневые и короткокорневищные (растения с мочковатой корневой системой, вегетативное размножение слабо выражено или отсутствует); дерновые (ежегодно раскрывается большое количество почек возобновления и образуются более или менее крупные «дерновины» или куртины); столонообразующие и ползучие (резко выражена способность к вегетативному размножению при помощи надземных или подземных столонов или стелющихся побегов); клубнеобразующие (обладают специализированными запасающими органами – клубнями корневого, стеблевого и листового происхождения, часто выполняющими и функцию вегетативного размножения); луковичные (обладают специализированными органами в форме подземных и надземных луковиц); корнеотпрысковые (способны к ветвлению за счет образования почек и побегов на нижней части стебля и на корнях). Кроме того, среди травянистых растений выделяют и такие группы, как суккуленты (имеют сочные, мясистые ассимилирующие побеги с сильно развитой водозапасающей тканью); сапрофитные и паразитные растения (лишены зеленых ассимилирующих побегов, резко специализированная группа); эпифиты (не связаны с почвой); лианы (надземные стебли слабые, не способны самостоятельно сохранять прямостоячее положение и нуждающиеся в опоре) и т.п.

6. Однолетние (монокарпические) травы – растения, жизненный цикл которых длится в течение одного, двух или нескольких лет и завершается цветением и плодоношением, после чего происходит отмирание растения из-за отсутствия способности к вегетативному возобновлению. В этом типе также выделяются лианы, суккуленты, паразитические и др. виды.

Источник