Цикл развития покрытосеменных растений на примере сои обыкновенной

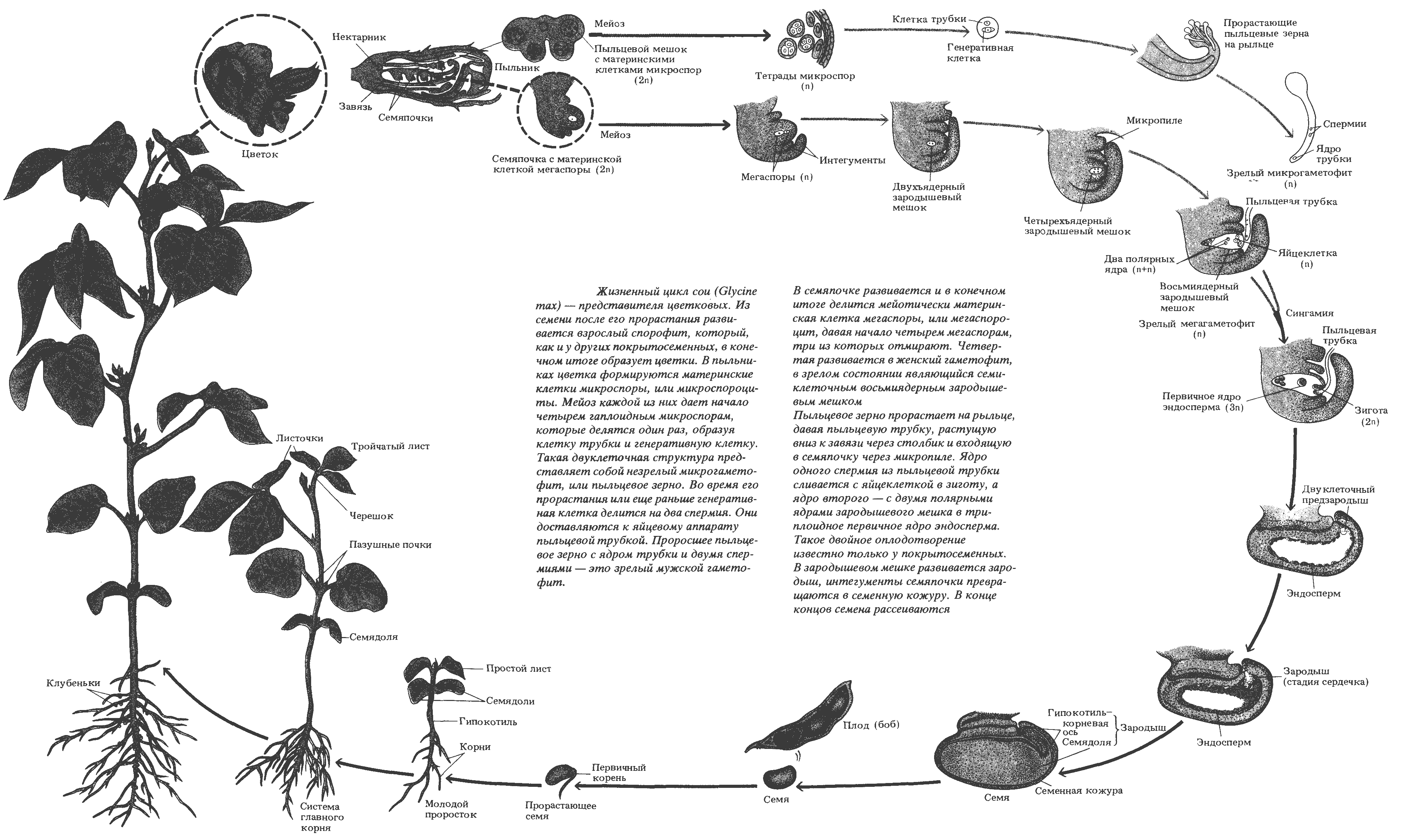

Однолетнее растение сои в жизненном цикле представлено спорофитом, который развивается из зародыша семени и включает в себя:

- стержневую корневую систему. Главный корень грубый, относительно короткий, боковые корешки в большинстве тонкие, длинные, проникают в почву на глубину до 2 м. Корневая система вступает в симбиоз склубеньковыми бактериями, которые проникают внутрь корней и образуют вздутия на его поверхности;

- вегетативную систему побегов– ветвистый в средней частистебельвысотой от 20 до 200 см, опушенный, несет сложные тройчатыелистья.

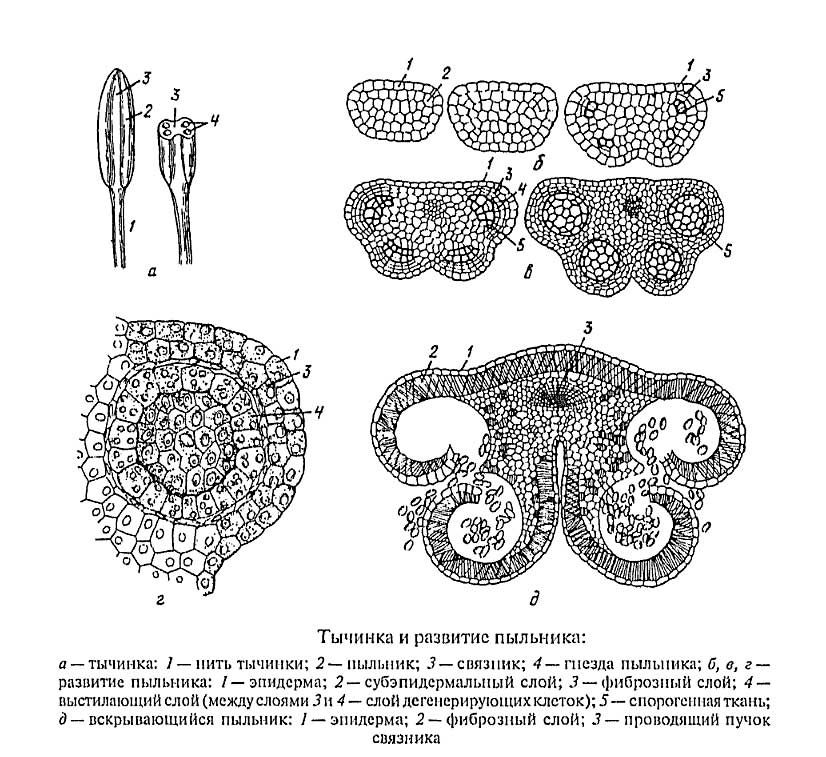

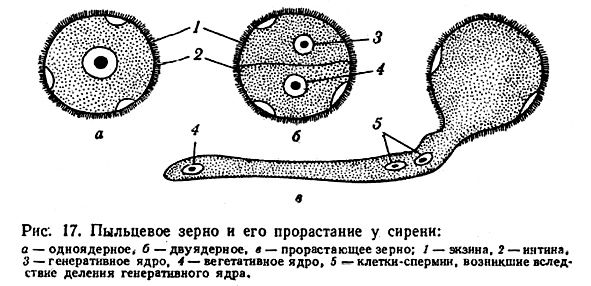

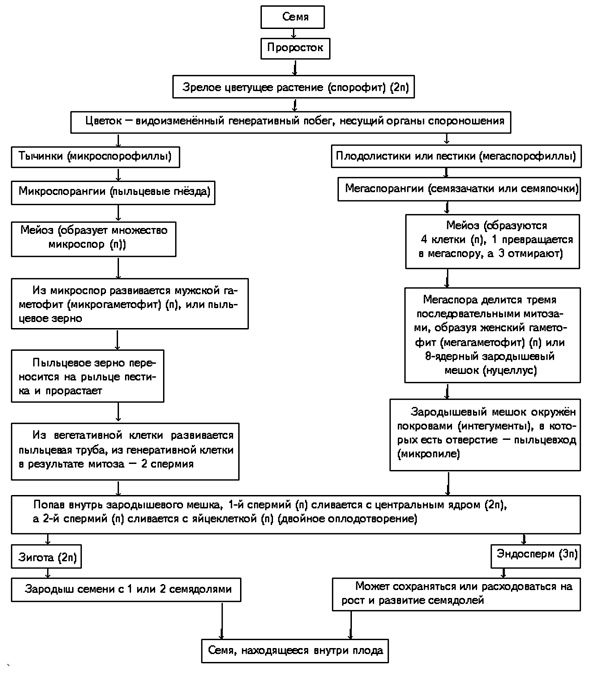

В начале лета из пазух листьев вырастают кистеподобные соцветияс генеративными побегами на концах –цветками. Цветок сои в своем строении имеет одну ось симметрии (зигоморфный) и состоит из: цветоножки– стеблевой части соцветия; цветоложа– расширенной части цветоножки; чашечки(Са(5)) – 5-ти соединенных между собойчашелистиков– чешуевидных (листовидных) выростов цветоложа; веночка(Со1+2 + (2)) – 5-тилепестков, трех свободных (паруса и двух весел) и двух лепестков лодочки, сросшихся между собой; андроцея(А(9) +1) – 9-ти соединенныхтычиноки одной свободной. Тычинки состоят изтычиночной нитиипыльника; гинецея(G1) – апокарпногопестика, образованного однимплодолистиком. Пестик включает в себязавязь– расширенную часть, в которой на брюшном шве плодолистика развивается от 1 до 4 семенных зачатков;столбик– суженную часть, который на конце расширяется, формируя посадочную площадку для пыльцы –рыльце. Органами спорообразования у покрытосеменных растений являются пыльникитычинок исеменные зачаткипестика (плодолистика). В пыльцевых камерах тычинок образуетсяспорогенная ткань, клетки которой делятся мейозом на гаплоидные клеткиспор. Процесс образования гаплоидныхмикроспорв пыльниках называетсямикроспорогенезом. Галоидные микроспоры делятся митозом на две клетки: большую –вегетативнуюи маленькую –генеративнуюи под клеточной оболочкой микроспоры –экзиной, формируется внутренняя оболочка –интина, которая окружает клетки вегетативную и генеративную. Таким образом, из микроспор образуетсямужскойдвуклеточныйгаметофит– пыльца (пыльцевое зерно). После полного формирования (созревания) пыльцы, пыльцевые камеры пыльников тычинок раскрываются (растрескиваются) и пыльца рассыпается. Семенные зачатки пестиков состоят из мегаспорогенной ткани – нуцеллуса (2n), окруженной покровной многослойной тканью –интегументами (2n). В месте, где интегументы не срастаются, остается отверстие –пыльцевходилимикропиле, открывающее доступ к нуцеллусу. Мегаспорогенез– процесс образования женской мегаспоры, начинается, когда одна из клеток нуцелуса –археспориальная клетка (2n), делитсямейозомна четыре гаплоидные клетки, три из которых через некоторое время погибает, остается одна гаплоидная клетка –мегаспора (n). Дальнейшее развитие мегаспоры связано с ее трансформацией вженский гаметофит–зародышевый мешок. На этом этапе развития клетка мегаспоры проходит три последовательных деления митозом, формируя восемь гаплоидных клеток внутри оболочки мегаспоры. Две клетки из восьми сливаются между собой, образуя большую центральную диплоидную клетку –центральное ядро, которая сильно увеличивается в размерах и расталкивает другие гаплоидные клетки по три к разным полюсам мегаспориальной оболочки. Три гаплоидные клетки, расположеные в зародышевом мешке ближе к микропиле, неодинаковы по размеру, более крупная (развитая) называетсяяйцеклеткой, две другие, менее развитые, по сторонам от яйцеклетки называютсясинергидами. Гаплоидные клетки с противоположного полюса зародышевого мешка (дальше от микропиле) называютсяантиподами. Опыление– процесс попадания пыльцы на рыльце пестика. Опыление происходит в результате прямого контакта тычинок с рыльцем пестика –самоопылениеили переноса пыльцы из цветков других растений воздушными потоками или насекомыми –перекрестное опыление. У сои самоопыление происходит до раскрытия цветка, доля перекрестно опыленных цветков составляет до 5%.

- Из зиготы развивается зародышсемени, состоящий из корешка, стебля с двумя семядолями и почкой.Семядоли– утолщенные листья, накапливающие запасные питательные вещества и защищающие почку при прорастании семени;

- Оплодотворенное центральное ядро (3n) развивается вэндосперм, который впоследствии, как и нуцеллус семенного зачатка, расходуется на развитие зародыша;

- Интегументы семенного зачатка формируют оболочкусемени;

- Стенки завязи образуют околоплодник, который защищает семена при созревании. Околоплодник вместе с семенами называютсяплодом. У сои он называетсябобом.

После созревания семян и высыхания околоплодника, боб раскрывается двумя створками по спинной жилке и брюшному шву, в результате чего семена попадают на почву. Семена представляют собой максимально обезвоженное растение в миниатюре с запасом питательных веществ. Некоторое время семена находятся в периоде покоя– не способны к прорастанию. В благоприятных условиях – при наличии достаточного количествавлаги, оптимальноготемпературногорежима и доступакислорода– семена начинают прорастать. При прорастании запасные питательные вещества клеток семядолей используются для образования новых клеток осевых органов корня и стебля. Первым растеткорень, он закрепляется в почве и начинает поставлять в зародыш воду с минеральными веществами. После этого в рост идет подсемядольная часть стебля (от корня до места крепления семядолей) –гипокотиль. Он выгибается дугой, разворачивая почку, закрытую семядолями, вниз и, расталкивая почву «спинкой», выносит семядоли на поверхность почвы, после чего распрямляется. Маленькое растение раскрывает семядоли, которые вместе со стеблем и почкой под действием света зеленеют и начинают фотосинтезировать (лейкопласты превращаются вхлоропласты, образуется хлоренхима). При развертывании семядолей оболочка семени окончательно снимается (отсоединяется от растения). В дальнейшем в рост идетэпикотиль– надсемядольная часть стебля (от места крепления семядолей до почки), почка нарастаетметамерами, формируя систему побегов – стебля, боковых ветвей и листьев. После использования запаса питательных веществ, семядоли отсыхают и сбрасываются растением.

Источник

bio_repetitor

Итак, в прошлый раз мы учили много умных слов: микроспора, женский гаметофит, антеридий и т.д. И если по отношению к споровому растению все эти слова имеют однозначное наименование, то с отделом Покрытосеменных все немного по-другому. У его представителей каждая из этих структур имеет и традиционное название.

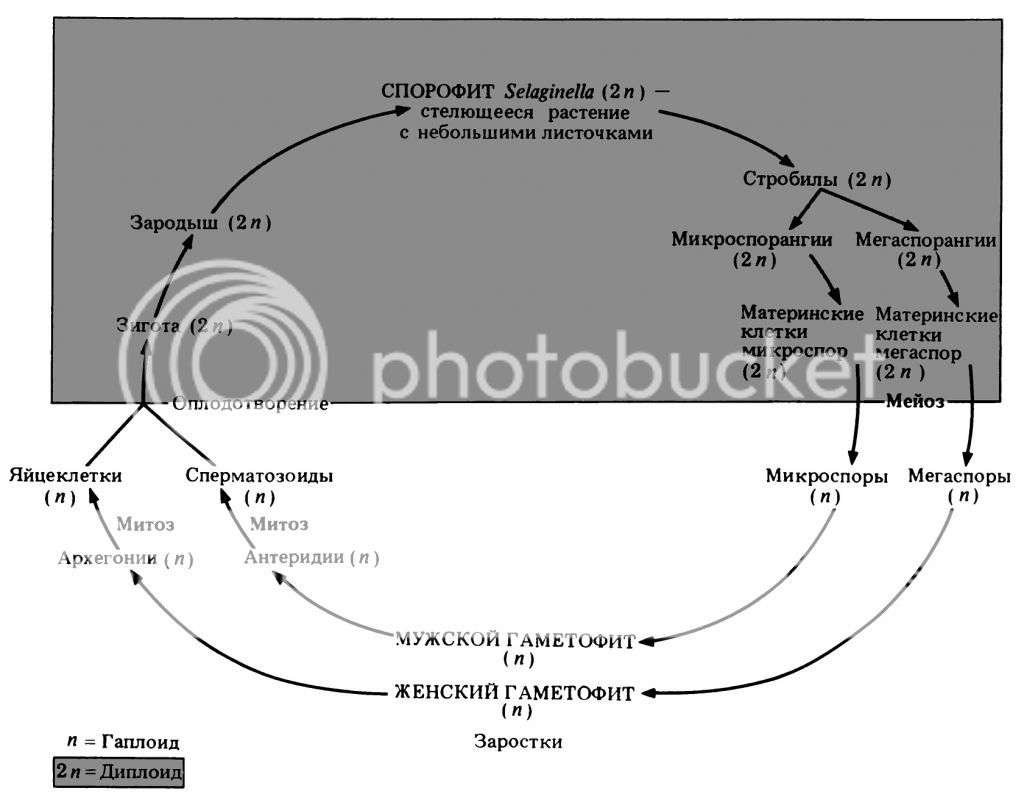

Покрытосеменные — разноспоровые растения, поэтому вспомним схему жизненного цикла разноспорового плауна селагинеллы:

Такой же жизненный цикл будут иметь Покрытосеменные растения. Теперь осталось подобрать для каждой стадии соответствующую структуру Покрытосеменного растения.

Спорофит — и так понятно, взрослое растение. Далее нужно найти спорангии, сидящие на стробилах. Стробилы — это генеративные побеги, на которых имеются спорофиллы — листья, несущие спорангии, иными словами — спороносные колоски. Генеративный побег у нас уже есть — это цветок. За генеративную функцию у него отвечают пестики и тычинки. Вот это и есть наши спорофиллы.

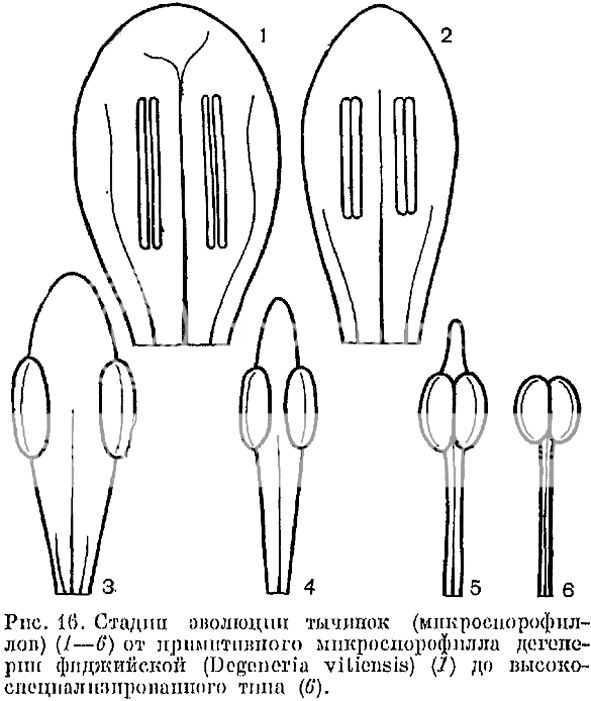

Эволюция тычинок: сначала широкое основание листа, несущего, как и у спорового растения, спорангии, затем листовая пластинка сужается, количество жилок уменьшается, постепенно остается практически одна лишь центральная жилка, на которой сидят спорангии.

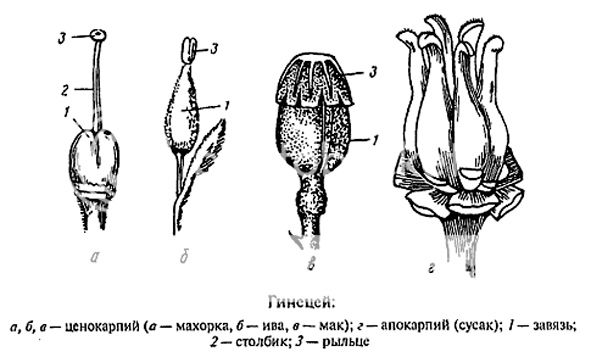

Эволюция пестиков: вначале были плодолистики. Это листики, несущие спорангии, и при этом свернувшиеся с местом перегиба по средней жилке, так что спорангии оказались внутри этого свертка. Эту стадию мы и видим на рисунке 1. Затем мы уже можем преобразовывать щель между двумя сторонами спорофилла, которая постепенно замыкается и становится улавливающей поверхностью рыльца.

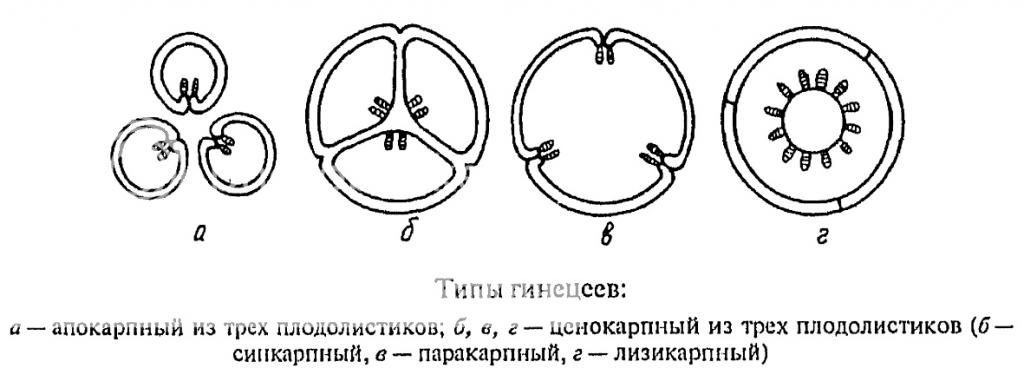

Совокупность плодолистиков мы называем гинецей. Гинецей может состоять как из отдельных плодолистиков, как на рисунке г), так плодолистики могут срастаться и образовывать пестики с единой (внешне, только внешне) завязью, при дальнейшем срастании может образовываться единый столбик и рыльце. Чаще всего количество лопастей на рыльце может указывать на количество плодолистиков в пестике. Различные типы срастания плодолистиков можно посмотреть на следующем рисунке.

Так как плодолистик это мегаспорофилл (лист, на котором образуются мегаспорангии), то теперь можно на нем найти мегаспорангий. Семяпочка? Не совсем. Мегаспорангий у Покрытосеменных покрыт двумя оболочками, которые называются интегументы. Сам мегаспорангий называется нуцеллус.

На данной картинке 1 — нуцеллус, а 3 — интегументы. В мегаспорангии должно происходить образование материнской клетки мегаспор (в данном случае одной), которая и обозначена цифрой 5 на рисунке б. Материнская клетка спор — последняя диплоидная клетка, которая отличается от остальных только тем, что делится мейозом с образованием четырех клеток — гаплоидных мегаспор (цифра 6). Но у Покрытосеменных 3 мегаспоры редуцируются и остается одна мегаспора. Далее мегаспора должна прорастать и образовывать женский гаметофит. На рисунках 8-12 это как раз и показано: митотические деления, приводящие к образованию зародышевого мешка. Который по сути и является женским гаметофитом. В результате делений образуется 8 ядер, которые могут огораживаться цитоплазматической мембраной (а могут и нет) и в результате образуется: 13 — яйцеклетка, 14 — 2 клетки, лежащие около нее (синергиды), 15 — двухядерная центральная клетка (они могут и сливаться) (на следующем рисунке она названа вторичным ядром), 16 — клетки, лежащие напротив яйцеклетки (антиподы). Женский гаметофит образован, яйцеклетка — тоже. Смотрим на верхний рисунок и понимаем, что где-то мы пропустили еще одну стадию: образование архегония. На самом деле нет, не пропустили. Архегония в данном случае не образуется.

В результате семязачаток выглядит так (обычно он еще перевернут относительно ножки):

Все, путь от мегаспорангия до яйцеклетки пройден.

Теперь разберемся с микроспорангиями.

Мы уже выяснили, что тычинка у нас это микроспорофилл, т.е. лист, несущий микроспорангии. На каждом листе имеется два пыльника, каждый из который состоит из двух пыльцевых мешков. Вот пыльцевой мешок — это и есть микроспорангий. В нем образуется спорогенная ткань (т.е. множество материнских клеток спор), которая делится путем мейоза и образует гаплоидные микроспоры.

Микроспоры — это и есть пыльцевое зерно (рисунок а). Но здесь тут же начинает развиваться мужской гаметофит, сначала состоящий из 2 клеток (рисунок б), а потом из 3 (рисунок в). Опять же, речи о возникновении антеридиев не идет, т.к. гаметофит слишком мал. При опылении пыльцевое зерно попадает на рыльце пестика, в это время оно может представлять собой любую стадию от микроспоры до 3-клеточного гаметофита. Клетка пыльцевой трубки прорастает, два спермия (1n) достигают зародышевого мешка и происходит двойное оплодотворение, которое является специфическим для покрытосеменных растений. При оплодотворении яйцеклетки (1n) образуется зигота (1n + 1n = 2n), при оплодотворении центральной клетки (2n) образуется первичная клетка эндосперма (1n + 2n = 3n). Из зиготы образуется зародыш семени, из первичной клетки эндосперма — соответственно, эндосперм.

Что из всего этого нужно знать? Пожалуй, двойное оплодотворение вместе с плоидностью клеток. Все остальное — это уже для олимпиад и для дополнительных вступительных испытаний в престижные ВУЗы.

Источник