- 76 Отдел плауновидные. Морфологическая и биологическая характеристика, понятие о разноспоровых и равноспоровых плаунах, особенности их цикла развития.

- Чередование поколений в жизненном цикле хвощей (Equisetum arvense): а – гаметофит (заросток); б – спорофит; в – спорангофор; г – спорангии; д – щиток спорангиофора; е – элатеры; ж – клубеньки

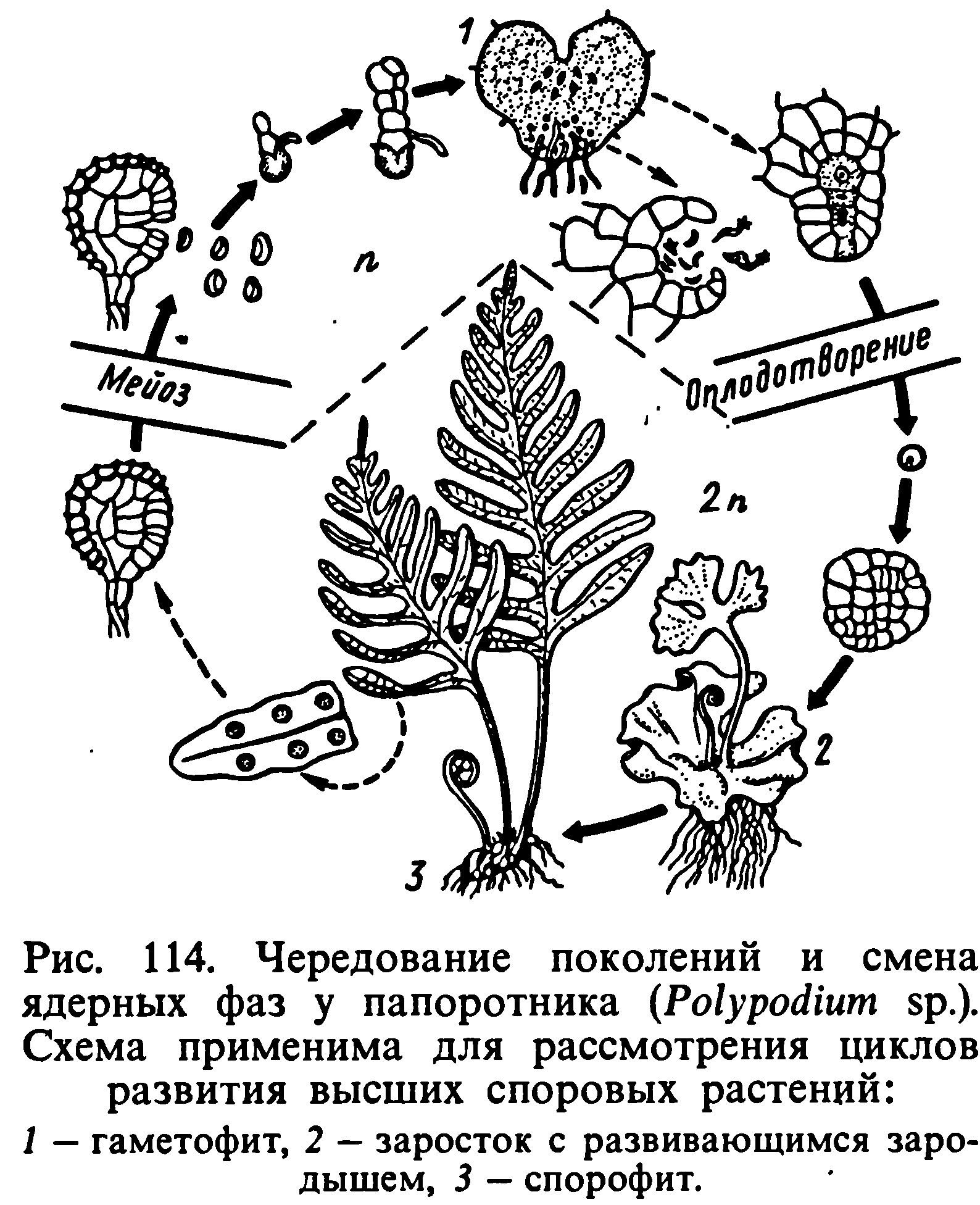

- Цикл развития разноспоровых папоротников

76 Отдел плауновидные. Морфологическая и биологическая характеристика, понятие о разноспоровых и равноспоровых плаунах, особенности их цикла развития.

В жизненном цикле спорофит (взрослое растение) преобладает над гаметофитом. Спорангии у плауновидных формируются на специализированных спороносных побегах — стробилах в виде колосков. Гаметофит небольших размеров, называется заростком, который отмирает сразу же, как только из него образуется новый спорофит (рис. 175). Для оплодотворения яйцеклетки необходима водная среда.

Чередование поколений в жизненном цикле плаунов (Lycopodium clavatum) (a — гаметофит; б — спорофит)

У плауновых обоеполые подземные или полуподземные заростки (гаметофиты) созревают в течение 1 — 15 лет. У растений отсутствует камбий.

Споры плауна используют в медицине для обсыпки пилюль и в качестве детской присыпки. В большом количестве они представляют собой светло-желтый порошок, бархатистый, жирный на ощупь. Этот порошок предотвращает склеивание пилюль. Таким порошком раньше в металлургической промышленности обсыпали формы при выплавке чугуна.

Цикл развития плауна булавовидного: А — спорофит; Б — гаметофит; 1 — ползучий побег с придаточными корнями; 2 — восходящие побеги; 3 — ножка спороносных колосков; 4 — листочки: восходящего побега (а) и ножки спороносныхколосков (б); 5 — спороносные колоски; 6 — споролистики: вид с брюшной (в) и спинной (г) сторон; 7 — спорангии; 8 — споры; 9 — прорастающая спора; 10 — архегоний; 11 — антеридий; 12 — оплодотворение; 13 — оплодотворенная яйцеклетка;14 — развитие нового спорофита на гаметофите

Цикл развития разноспоровых плаунов на примере селагинеллы плауновидной: А — спорофит; Б — мужской заросток — микрогаметофит; В — женский заросток — мегагаметофит; 1 — стробил; 2 — микроспорофилл с микроспорангием; 3 — мегаспо-рофилл с мегаспорангием; 4 — микроспора; 5 — мегаспора; 6 — архегоний; 7 — спермий; 8 — оплодотворение; 9 — зигота; 10 — развитие нового спорофита

77 Отдел хвощевидные. Морфологическая и биологическая характеристика. Цикл развития хвоща полевого.

В жизненном цикле спорофит преобладает над гаметофитом. Хвощи — сильно разветвленные корневищные растения, в узлах которых иногда развиваются богатые крахмалом клубеньки. От узлов корневища отходят многочисленные придаточные корни

Чередование поколений в жизненном цикле хвощей (Equisetum arvense): а – гаметофит (заросток); б – спорофит; в – спорангофор; г – спорангии; д – щиток спорангиофора; е – элатеры; ж – клубеньки

78 Отдел папоротниковидные, деление на классы, морфологическая и биологическая характеристика. Цикл развития щитовника мужского

Папоротникообразные в отличие от хвощевидных имеют крупные листья — вайи

В жизненном цикле преобладает спорофит, представляющий собой взрослое многолетнее растение папоротникообразных.

Для классификации папоротников имеет значение строение волосков или чешуи, которые покрывают стебель и молодые (реже взрослые) листья. Проводящая система стебля представляет собой различные формы сифоностелы. При одном типе сифоностелы флоэма окружает ксилему только снаружи, при другом — с обеих сторон. У некоторой части папоротников сифоностела представляет собой сплошной цилиндр

проводящей ткани, но чаще проводящая система образована центроксилемными проводящими пучками.

79 Отдел сосновые (голосеменные). Биология размножения на примере сосны обыкновенной. Семейство сосновые и его характеристика.

В семейство сосновых входят четыре наиболее крупных рода — пихта, сосна, ель, лиственница, насчитывающие по нескольку десятков, а то и сотню (сосна) видов.

Сосновые — вечнозеленые или реже листопадные растения, иногда стелющиеся кустарники.

80 Общая характеристика отдела сосновые, деление на классы. Важнейшие представители отдельных классов, их морфологические особенности, представители.

Строение. Спорофиты — преимущественно деревья, реже одревесневающие лианы или кустарники. Травянистых форм нет. Ветвление боковое, нарастание побегов моноподиальиое. Стебель имеет вторичное утолщение. Сосудов у большинства видов нет, древесина состоит из трахеид. Листья у одних видов крупные, рассеченные, похожие на листья папоротниковидных; у других — мелкие, цельные, чешуевидные или игольчатые (хвоя). Голосеменные, за небольшим исключением, — вечнозеленые растения. Корни — главный и боковые — с микоризой. Один из наиболее важных признаков — наличие семязачатков (семяпочек). Семязачаток представляет собой мегаспорангии, окруженный особым защитным покровом — интегументом. Семязачатки расположены открыто на мегаспорофиллах или аналогичных структурах, из них после оплодотворения образуются семена. Образование семени определило громадные преимущества голосеменных перед споровыми и позволило им занять господствующее положение на суше. Спорообразование начинается примерно на 30 — 40-м году жизни. На одном и том же растении образуются шишки двух видов, резко различающиеся между собой: мужские, расположенные группами, и женские — одиночные. Классификация. Чаще всего голосеменные подразделяют на три класса: Саговниковые, Хвойные и Гнетовые.

Источник

Цикл развития разноспоровых папоротников

Представителем разноспоровых папоротников может служить водный папоротник сальвиния. Сальвиния относится к порядку Salvitiiales. Род Salvinia содержит 8 видов, распространенных главным образом в тропических и субтропических областях. В Южной половине Европейской части России встречается сальвиния плавающая (Salvinia natans). Тонкий стебелек Salvinia natans несет в узлах листья, сидящие мутовкой по 3. Два листа — овально-ланцетные, зеленые, плавающие, третий лист — подводный, сильно рассеченный, заменяющий растению корни. Настоящих корней у Salvinia нет (рис. 144).

В анатомическом строении стебля и листьев резко выражены черты приспособления к водной жизни: много крупных воздушных полостей, ничтожно развиты механические элементы, сильно редуцирована проводящая ткань.

У основания подводного листа, на коротких боковых разветвлениях образуются шарообразные сорусы, называемые здесь спорокарпиями. Они все одинакового размера и формы, но содержат внутри разные спорангии. В одних спорокарпиях образуется большое число мелких шаровидных спорангиев (микроспорангиев), в других — небольшое число более крупных яйцевидноовальных спорангиев (мегаспорангиев).

| Рис. 144. Строение и размножение разноспорового папоротника Salvinia natans: 1. Общий вид Salvinia. 2. Часть растения: а — надводные листья; б — подводные листья; в — спорокарпии; 3. Поперечный разрез спорокарпиев: г — микроспорокарпий с микроспорангиями; д — мегаспорокарпий с мегаспорангиями. 4. Микроспорангий Salvinia, из которого выставляются мужские заростки (микроспоры проросли внутри микроспорангия е): ж — первые деления прорастающей микроспоры; з — и — мужские заростки с антеридиями (з — сбоку, и — спереди); к — сперматозоид. 5. Мегаспорангий Salvinia. Женские заростки выставляются из мегаспоры, заключенной в мегаспорангии; л — архегонии. 6. Зародыш, связанный еще с заростком (л): н — зародышевый листок (семядоля); о, п, р — следующие за ним листья |

Снаружи спорокарпии одеты двойной оболочкой — индузием. В микроспорангиях развиваются 64 мелкие микроспоры. В зрелых мегаспорангиях находится одна крупная мегаспора.

На этой странице материал по темам:

Источник