Симбиоз в растительном мире

Симбиоз — это длительное сожительство организмов двух или нескольких разных видов растений или животных, когда их отношения друг с другом очень тесны и обычно взаимно выгодны. Симбиоз обеспечивает этим организмам лучшее питание. Благодаря симбиозу организмам легче преодолевать неблагоприятные воздействия окружающей среды.

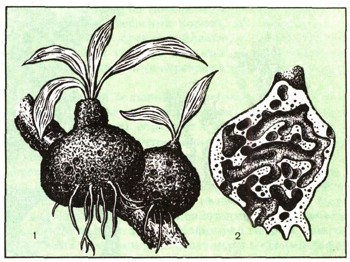

В тропических странах встречается очень интересное растение — мирмекодия. Это растение-муравейник. Живет оно на ветках или стволах других растений. Нижняя часть его стебля сильно расширена и представляет собой как бы большую луковицу. Вся луковица пронизана каналами, сообщающимися между собой. В них и поселяются муравьи. Эти каналы возникают в процессе развития утолщенного стебля, а не прогрызаются муравьями. Следовательно, муравьи получают от растения готовое жилище. Но и растению приносят пользу живущие в нем муравьи. Дело в том, что в тропиках водятся муравьи-листорезы. Они приносят большой вред растениям. В мирмекодии поселяются муравьи другого вида, враждующие с муравьями-листорезами. Постояльцы мирмекодии не допускают листорезов к ее вершине и не дают им объесть ее нежные листья. Таким образом, растение предоставляет животному помещение, а животное защищает растение от его врагов. Кроме мирмекодии в тропиках растет немало и других растений, находящихся в содружестве с муравьями.

Растение-муравейник — мирмекодия: 1 — два растения, поселившиеся на одной ветке дерева; 2 — разрез стебля мирмекодии.

Встречаются еще более тесные формы симбиоза растений и животных. Таков, например, симбиоз одноклеточных водорослей с амебами, солнечниками, инфузориями и другими простейшими животными. В этих одноклеточных животных поселяются зеленые водоросли, например зоохлорелла. Долгое время зеленые тельца в клетках простейших животных считались органоидами, т. е. постоянными частями самого одноклеточного животного, и лишь в 1871 г. известный русский ботаник Л. С. Ценковский установил, что здесь имеет место сожительство разных простейших организмов. Впоследствии это явление было названо симбиозом.

Зоохлорелла, живущая в теле простейшего животного амебы, лучше защищена от неблагоприятных внешних воздействий. Тело амебы прозрачно, поэтому процесс фотосинтеза протекает у водоросли нормально. Животное получает от водоросли растворимые продукты фотосинтеза (главным образом углеводы — сахар) и питается ими. Кроме того, при фотосинтезе водоросль выделяет кислород, и животное использует его для дыхания. В свою очередь животное обеспечивает водоросль необходимыми для ее питания азотистыми соединениями. Взаимная выгода для животного и растения от симбиоза очевидна.

Водоросли в теле животных: 1 — амеба, a — водоросль зоохлорелла, б — ядро амебы, в — сократительная вакуоля амебы; 2 — корненожка паулинелла, a — ядро корненожки, б — зеленые водоросли, в — псевдоподии корненожки.

К симбиозу с водорослями приспособились не только простейшие одноклеточные животные, но и некоторые многоклеточные. Водоросли встречаются в клетках гидр, губок, червей, иглокожих и моллюсков. Для некоторых животных симбиоз с водорослями стал настолько необходим, что их организм не может развиваться нормально, если в его клетках нет водорослей.

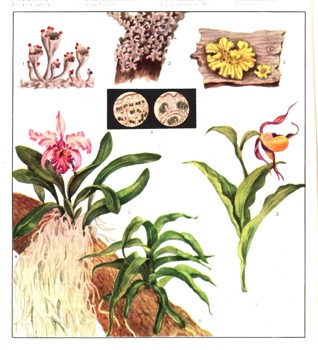

Вверху — симбиоз в жизни низших растений. Лишайники: 1 — кладония; 2 — пармелия; 3 — ксаятория; 4 — цепочки и шарообразные клетки водорослей, видимые в микроскоп в срезе слоевищ различных лишайников. Внизу — растения из семейства орхидей: 1 — эпифитные тропические орхидеи с воздушными (а) и лентовидными (б) корнями; 2 — наземная орхидея умеренного пояса — венерин башмачок.

Особенно интересен симбиоз, когда оба его участника — растения. Пожалуй, самый разительный пример симбиоза двух растительных организмов — это лишайник. Лишайник всеми воспринимается как единый организм. На самом же деле он состоит из гриба и водоросли. Основу его составляют переплетающиеся гифы (нити) гриба. На поверхности лишайника эти гифы переплетены плотно, а в рыхлом слое под поверхностью среди гиф гнездятся водоросли. Чаще всего это одноклеточные зеленые водоросли. Реже встречаются лишайники с многоклеточными синезелеными водорослями. Клетки водорослей оплетены гифами гриба. Иногда на гифах образуются присоски, которые проникают внутрь клеток водорослей. Сожительство выгодно и грибу и водоросли. Гриб дает водоросли воду с растворенными минеральными солями, а получает от водоросли органические соединения, вырабатываемые ею в процессе фотосинтеза, главным образом углеводы.

Симбиоз так хорошо помогает лишайникам в борьбе за существование, что они способны поселяться на песчаных почвах, на голых, бесплодных скалах, на стекле, на листовом железе, т. е. там, где никакое другое растение существовать не может. Встречаются лишайники на Крайнем Севере, в высоких горах, в пустынях — лишь бы был свет: без света водоросль в лишайнике не может усваивать углекислый газ и погибает. Гриб и водоросль так тесно сжились в лишайнике, настолько представляют собой единый организм, что даже и размножаются они чаще всего совместно.

Долгое время лишайники принимали за обычное растение и относили их к мхам. Зеленые клетки в лишайнике принимались за хлорофилловые зерна зеленого растения. Лишь в 1867 г. такой взгляд был поколеблен исследованиями русских ученых А. С. Фаминцына и О. В. Баранецкого. Им удалось выделить зеленые клетки из лишайника ксантории и установить, что они могут не только жить вне тела лишайника, но и размножаться делением и спорами. Следовательно, зеленые клетки лишайника — самостоятельные водоросли.

Каждый знает, например, что подосиновики нужно искать там, где растут осины, подберезовики — в березовых лесах. Оказывается, что шляпочные грибы растут вблизи определенных деревьев не случайно. Те «грибы», которые мы собираем в лесу, — только их плодовые тела. Само же тело гриба — грибница, или мицелий, — живет под землей и представляет собой нитевидные гифы, пронизывающие почву (см. ст. «Грибы»). От поверхности почвы они тянутся к кончикам древесных корней. Под микроскопом видно, как гифы, словно войлоком, оплетают кончик корня Симбиоз гриба с корнями высших растений называют микоризой (в переводе с греческого — «грибокорень»).

Подавляющее большинство деревьев в наших широтах и очень много травянистых растений (в том числе и пшеница) образуют с грибами микоризу. Ученые установили, что нормальный рост многих деревьев невозможен без участия гриба, хотя есть деревья, которые могут развиваться и без них, например береза, липа. Симбиоз гриба с высшим растением существовал еще на заре наземной флоры. Первые высшие растения — псилотовые — уже имели подземные органы, тесно связанные с гифами грибов. Чаще всего гриб лишь оплетает корень своими гифами и образует чехол, как бы наружную ткань корня. Реже встречаются формы симбиоза, когда гриб поселяется в самих клетках корня. Особенно ярко такой симбиоз выражен у орхидей, которые вообще не могут развиваться без участия гриба.

Можно предполагать, что гриб использует для своего питания углеводы (сахар), выделяемые корнями, а высшее растение получает от гриба продукты разложения азотистых органических веществ в почве. Сам древесный корень получить эти продукты не может. Предполагают также, что грибы вырабатывают витаминоподобные вещества, усиливающие рост высшего растения. Кроме того, несомненно, что грибной чехол, облекающий корень дерева и имеющий многочисленные разветвления в почве, намного увеличивает поверхность корневой системы, поглощающей воду, что очень существенно в жизни растения.

Симбиоз гриба и высшего растения следует учитывать во многих практических мероприятиях. Так, например, при разведении леса, при закладке полезащитных лесных полос обязательно надо «заразить» почву грибами, вступающими в симбиоз с той породой деревьев, которую сажают.

Огромное практическое значение имеет симбиоз усваивающих азот бактерий с высшими растениями из семейства бобовых (бобы, горох, фасоль, люцерна и многие другие). На корнях бобового растения обычно возникают утолщения — клубеньки, в клетках которых находятся бактерии, обогащающие растение, а затем и почву азотом (см. ст. «Как устроено и питается зеленое растение»).

Источник

Симбиоз у растений

Симбио́з (греч. συμ-βίωσις — «совместная жизнь» от συμ- — совместно + βίος — жизнь) — форма тесных взаимоотношений между организмами разных видов, при которой хотя бы один из них получает для себя пользу.

Д ревесные растения и другие представители флоры способны устанавливать между собой взаимовыгодные отношения. Формы таких положительных контактов многообразны.

Широко известен симбиоз между грибным мицелием и корнями растений – микориза. При взаимодействии гиф гриба и клеток корня всасывающая поверхность корневой системы многократно увеличивается, что способствует более интенсивному поступлению питательных веществ и воды из почвы и (как следствие) лучшему развитию растения. В ответ гриб получает от растительного организма углеводы, витамины, фитогормоны и т. п.

В целом микориза не только помогает стратегии выживания отдельных растительных организмов, но и объединяет их в единое целостное сообщество.

СОВМЕСТНАЯ ЖИЗНЬ И ПИТАНИЕ

Еще один классический пример тесных отношений в фитоценозе – симбиоз растений с азотфиксирующими бактериями, способными усваивать атмосферный азот и переводить его в доступную для высших растений форму. Колонии бактерий поселяются на корневых волосках растения-хозяина, вызывая разрастание тканей корня с образованием утолщений – клубеньков. В результате такого «сожительства» бактериям достаются растительные ассимиляты, а к растениям поступает фиксированный азот (чаще всего в виде аспарагина).

Симбиоз с азотфиксирующими микроорганизмами дает возможность растениям-партнерам успешно расти в условиях азотного дефицита (например, на торфяниках или песчаных участках).

Часто у близко растущих деревьев (одного вида или близкородственных) наблюдают срастание корней, что дает им возможность обмениваться между собой влагой, минеральными и органическими веществами. Такой своеобразный симбиоз делает их более устойчивыми к засухе, морозу, повреждению насекомыми и т. д.

При отмирании надземных частей у отдельных деревьев их сохранившаяся корневая система используется соседними, что улучшает рост и устойчивость всей группы в целом. После вырубок в таких случаях могут образовываться «живые» пни, у которых длительное время сохраняется камбиальный прирост.

Существенный минус корневого срастания – возможность более легкого распространения токсинов и возбудителей вирусных и грибных заболеваний. Однако для сближенных деревьев такое взаимоинфицирование в любом случае может происходить достаточно быстро.

Срастание корневых систем выявлено у деревьев разных возрастов, причем у представителей как голосеменных, так и покрытосеменных. Наиболее часто это явление отмечают для березы повислой, ясеня зеленого, дуба черешчатого, вяза обыкновенного, клена остролистного, различных хвойных – сосны, ели, лиственницы, пихты. Корневое срастание характерно также для плодовых (груши, яблони, сливы, рябины). Садоводы создают искусственные системы «многокорневых» деревьев за счет прививок корней для улучшения роста и повышения урожайности.

ДЕРЕВЬЯ ПОМОГАЮТ ДРУГ ДРУГУ

Помимо прямых контактных отношений для растений не менее важны опосредованные, косвенные взаимодействия. Наиболее распространенный тип подобных положительных связей – влияние одних растений на другие через улучшение условий их совместного обитания: и зменение температурных режимов, влажности воздуха и почвы, направления и скорости ветра, интенсивности освещенности, изменение почвенного состава за счет опада и химических выделений.

Так, хорошим «другом» для дуба может быть липа. В опаде липы содержится много азота, фосфора, кальция. Быстрое истребление опада дождевыми червями ускоряет переход этих веществ в усвояемую для деревьев форму. Чем ниже плодородие почвы и хуже ее физические свойства, тем значительнее положительный эффект от липы.

Высокой способностью удобрять почву, аккумулируя в лесной подстилке запасы питательных компонентов, обладают черемуха, береза, бузина, лещина (фундук), клен – их опад дает наибольшее количество минеральных веществ.

Источник