5.4. Чередование гаплоидной и диплоидной фаз жизненного цикла

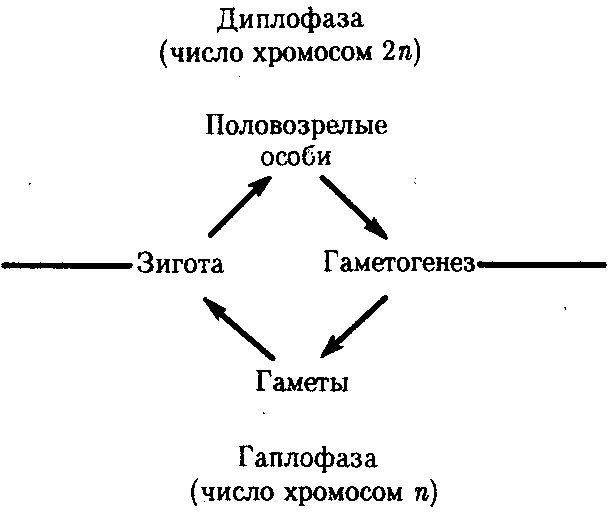

Организмы с половым размножением в результате мейоза образуют гаплоидные гаметы. В момент оплодотворения благодаря слиянию двух таких клеток возникает диплоидная зигота. Многократные митотиче-ские деления зиготы и ее потомков приводят к увеличению числа диплоидных клеток, которые строят тело организма в процессе его развития. По достижении последним половой зрелости возобновляется процесс образования гаплоидных гамет. Таким образом, в жизненных циклах организмов, размножающихся половым способом, выделяются две фазы: гаплоидная и диплоидная (рис. 5.11). Относительная продолжительность этих фаз варьирует у представителей различных групп живых существ: у простейших и грибов преобладает первая, у высших растений и животных — вторая.

Удлинение диплофазы в ходе эволюции объясняется преимуществами диплоидного состояния перед гаплоидным. Благодаря гетерозиготности и рецессивности в диплоидном состоянии укрываются от естественного отбора, сохраняются и накапливаются разнообразные аллели. Это повышает объем генетической информации в генофондах популяций и видов, ведет к образованию резерва наследственной изменчивости, от которого зависят эволюционные перспективы. В то же время у гетерозигот вредные рецессивные аллели, не оказывая влияния на развитие фенотипа, не снижают жизнеспособности.

Рис. 5.11. Фазы жизненного цикла многоклеточных животных

5.5. Пути приобретения организмами биологической информации

Благодаря генетической рекомбинации, которая закономерно происходит в процессе гаметогенеза и при оплодотворении, половое размножение представляет собой эволюционно обусловленный механизм обмена генетической информацией между организмами одного биологического вида. Некоторые факты из области зоологии и особенно вирусологии и микробиологии указывают и на то, что имеются пути приобретения биологической информации и от организмов других видов (см. 3.6.4.5). Эта информация воспроизводится в фенотипе организма и определяет развитие признаков, не закодированных в генетическом материале родителей. Так, в клетках пищеварительного дивертикула брюхоногого моллюска Elysia viridis сохраняются хлоропласты поедаемой водоросли Codium bragile, в результате чего моллюск приобретает способность к фотосинтезу. Стрекательные капсулы гидроидных полипов, которые поедаются некоторыми реснитчатыми червями, не перевариваются, а перемещаются в эпителиальный пласт и используются червем в качестве орудия защиты. В классической зоологии такие примеры получили название клептогенеза или эволюции путем воровства.

Явление трансдукции заключается в том, что в генетический материал клетки-хозяина (бактериальной или эукариотической) встраивается нуклеиновая кислота вируса с фрагментом генома другой клетки. Привносимая таким образом биологическая информация вследствие редупликации чужеродной ДНК может передаваться в ряду клеточных поколений, а также воздействовать на состояние генетической системы клетки-хозяина, изменяя, например, частоту мутирования отдельных генов. Чужеродная ДНК может присутствовать в клетке в виде плазмид и эписом — фрагментов нуклеиновой кислоты, лишенных в отличие от вирусных частиц белковых чехлов. Плазмиды самостоятельны по отношению к хромосомам клетки-хозяина, а эписомы могут встраиваться в них. Биологическая информация плазмид и эписом, проявляясь в фенотипе, дает широкий круг признаков, включая устойчивость к антибиотикам (см. 3.6.3).

Примеры проникновения в организм действующей биологической информации организмов из других таксонов, прежде всего вирусов, описаны у высших животных и человека. Так, сотрудники, длительно работающие в онкологических лабораториях с вирусной опухолью кроликов — папилломой Шопа, имеют, как правило, пониженное содержание в плазме крови аминокислоты аргинина. Объясняется это тем, что вирус папилломы, которым «заражены» такие люди, несет ген синтеза аргиназы, катализирующей обмен аргинина. Будучи активным, этот ген обусловливает образование дополнительных молекул фермента. Описанный факт относится к широкой области так называемого вирусоносительства или латентных вирусных инфекций. Вирус, присутствуя в клетках организма длительное время и не вызывая собственно патологических изменений, приводит к развитию некоторых фенотипических признаков. У человека известен генетический дефект, который проявляется в серьезных нарушениях развития и зависит от недостатка аргиназы. Открытие способа контролируемого «заражения» таких людей вирусом папилломы Шопа могло бы нормализовать их фенотип.

Технологии геномики (см. разд. 3.2), расшифровывающие нуклеотидные последовательности ДНК, создают почву для целенаправленного изменения или введения в человеческий геном нормальных нуклеотидных последовательностей, что в перспективе может стать основой генотерапии.

Половой процесс служит универсальным механизмом обмена генетической информацией между особями в пределах вида. Рассмотренные факты свидетельствуют о том, что количество и содержание информации, используемой различными организмами для развития и жизнедеятельности, не всегда ограничиваются той, которая была ими приобретена от родителей. Существуют дополнительные пути приобретения биологической информации. Видоспецифическая информация, получаемая в процессе размножения, обеспечивает развитие особей определенного морфофизиологического типа. Дополнительная информация по биологическому содержанию в значительной степени случайна и нередко нарушает реализацию собственной генетической информации хозяина. В связи с этим в эволюции возникли механизмы защиты от проникновения чужеродного наследственного материала. Примером может служить интерферон — белок, вырабатываемый клетками млекопитающих и птиц в ответ на внедрение вирусов и представляющий собой фактор неспецифического противовирусного иммунитета, а также система иммунологического надзора.

Источник

Чередование поколений у растений: диплоидная (спорофит) и гаплоидная (гаметофит) фазы

Растениям свойственно биологическое явление, называемое чередованием поколений. Чередование поколений описывает жизненный цикл растения, как оно изменяется между половой и бесполой фазами (поколениями). Половая фаза растений, производящая гаметы, или половые клетки называется поколение гаметофит. Бесполая фаза образует споры и называется поколение спорофит. Каждое поколение развивается от другого, продолжая циклический процесс. Протисты, включая водоросли также проявляют такой тип жизненного цикла.

Размножение растений и животных

Растения и некоторые животные способны размножатся как бесполым, так и половым путем. При бесполом размножении потомство является точной копией родителя. Разные типы бесполого размножения, обычно встречающиеся у обоих растений и животных, включают партеногенез (потомство развивается из неоплодотворенного яйца), почкование (потомство развивается, через почку на теле родителя), а также фрагментация (потомство развивается из части или фрагмента родителя). Половое размножение включает в себя объединение гаплоидных клеток (клеток, содержащих только один набор хромосом), чтобы образовать диплоидные клетки (содержащую два набора хромосом).

У многоклеточных животных жизненный цикл состоит из одного поколения. Диплоидный организм вырабатывает гаплоидные половые клетки посредством мейоза. Все остальные клетки тела диплоидные и продуцируются митозом. Новый диплоидный организм создается путем слияния мужских и женских половых клеток во время оплодотворения. У диплоидных организмов нет чередования поколений между гаплоидной и диплоидной фазами.

В растительных многоклеточных организмах жизненные циклы варьируются между диплоидными и гаплоидными фазами. В диплоидной (спорофитной) фазе продуцируются гаплоидные споры через мейоз. По мере развития гаплоидных спор через митоз, умноженные клетки образуют гаплоидную структуру гаметофитов. Гаметофит представляет собой гаплоидную фазу цикла. После созревания гаметофит производит мужские и женские гаметы (половые клетки). Когда гаплоидные гаметы объединяются, они образуют диплоидную зиготу. Зигота развивается через митоз, образуя новый спорофит. Таким образом, в отличие от животных, растительные организмы могут чередоваться между диплоидными (спорофитами) и гаплоидными (гаметофитными) поколениями.

Сосудистые и несосудистые растения

Чередование поколений наблюдается как у сосудистых, так и несосудистых растений. Сосудистые растения содержат систему сосудистой ткани, которая транспортирует воду и питательные вещества по всему телу растения. Несосудистые растения не имеют такой системы и нуждаются во влажных местах обитания для выживания. К ним относятся мхи, антоцеротовидные и печёночные мхи. Эти растения выглядят как зеленые маты растительности с выступающими из них стебельками. Первичной фазой жизненного цикла несосудистых растений является генерация гаметофитов. Фаза гаметофит состоит из зеленой мшистой растительности, а фаза спорофит состоит из удлиненных стеблей со спорангиями на концах.

Первичной фазой жизненного цикла сосудистых растений является генерация спорофитов. В сосудистых растениях, которые не производят семена, такие как папоротники и хвощи, поколения спорофитов и гаметофитов независимы. Например, у папоротников ветвь с листьями представляют собой зрелое диплоидное образование спорофитов. Спорангии на нижней стороне листьев вырабатывают гаплоидные споры, которые прорастают для образования гаплоидных гаметофитов папоротника (проталлий). Эти растения процветают во влажных условиях, так как вода необходима для оплодотворения.

Сосудистые растения, которые производят семена, не всегда зависят от влажных сред обитания для размножения. Семена защищают развивающиеся эмбрионы. Как в цветковых, так и в нецветковых растениях (хвойных) генерация гаметофитов полностью зависит от доминирующих поколений спорофит. В цветущих растениях репродуктивная структура — цветок. Цветок производит как мужские микроспоры, так и женские мегаспоры.

Сами микроспоры содержатся в пыльце и вырабатываются в тычинке растения, развиваясь в мужские половые клетки. Женские мегаспоры производятся в пестики растений и развиваются в женские гаметы. Во время опыления пыльца переносится ветром, насекомыми или другими животными в женскую часть цветка. Мужские и женские гаметы объединяются и развиваются в семя, а завязь образует плод. У хвойных, пыльца производится в мужских шишках, а в женских шишках после оплодотворение формируется зародыш.

Источник