1. Корень

Корни всасывают из почвы воду с растворёнными минеральными солями и обеспечивают ими все органы растения.

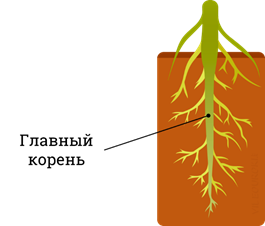

Главный корень образуется из зародышевого корешка и появляется первым из семени при его прорастании.

Придаточными называют корни, которые появляются на стеблях, листьях, клубнях, луковицах, корневищах.

Совокупность всех корней растения составляет его корневую систему. В зависимости от того, какие корни в неё входят, различают \(2\) типа корневых систем:

Стержневая корневая система состоит из одного главного и множества боковых корней. Такая корневая система имеется у одуванчика, щавеля, моркови, свёклы и др.

Мочковатая корневая система образована придаточными и боковыми корнями примерно одинаковых размеров. В такой корневой системе главный корень не развит или отмирает. Мочковатая корневая система имеется у ржи, кукурузы, лука, подорожника и др.

На самом кончике корешка находится корневой чехлик . Он состоит из клеток покровной ткани и защищает самую уязвимую часть корня от механических повреждений. Клетки корневого чехлика живут недолго, они постоянно слущиваются и разрушаются.

Под корневым чехликом расположены клетки образовательной ткани (конус нарастания). Там происходит непрерывное деление клеток. Поэтому этот участок корня называется зоной деления .

За зоной деления находится зона роста (растяжения) . Здесь молодые клетки вытягиваются, в результате чего растут в длину и обеспечивают удлинение корня.

За зоной роста находится зона всасывания , в которой происходит поглощение воды и минеральных веществ корневыми волосками .

Большое количество корневых волосков увеличивает поверхность всасывания. Корневые волоски непосредственно соприкасаются с почвой и поглощают воду и растворённые в ней минеральные вещества. Поэтому при пересадке растений корни надо беречь и перемещать с наиболее возможным количеством окружающей их почвы.

Источник

Виды корней. Типы корневых систем

Урок знакомит с вегетативным органом покрытосеменных растений – корнем. Вы узнаете, что по происхождению корни делятся на две группы: зародышевые и придаточные. О том, что различают два типа корневых систем: стержневая корневая система и мочковатая. В данном уроке приводятся следующие понятия: корень, зародышевые корни, придаточные корни, главный корень, стержневая корневая система, мочковатая корневая система.

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Виды корней. Типы корневых систем»

Каждое растение представляет собой сложный организм, живое существо, жизнедеятельность которого неразрывно связана с окружающей средой.

Все покрытосеменные, несмотря на своё многообразие, имеют общий план строения. Их органы подразделяют на репродуктивные, или генеративные, и вегетативные. К репродуктивным, или генеративным, органам относят цветок и плод с семенами. К вегетативным органам ― корень, стебель, лист.

Каждый орган выполняет определенные, свойственные ему функции, и в тоже время все органы в своей деятельности взаимосвязаны и тем самым обеспечивают единство растительного организма.

Перейдем к изучению вегетативных органов растения.

Корень — это осевой, обычно подземный вегетативный орган многих растений, обладающий неограниченным ростом в длину.

Роль корня в жизни растения очень велика:

1. При помощи корней растения укрепляются в почве.

2. Корень всасывает из почвы воду с растворенными в ней питательными веществами и снабжает ими растение.

3. Корень осуществляет синтез некоторых органических соединений.

4. Служит для вегетативного (бесполого) размножения.

5. Корень некоторых растений является местом отложения запасных питательных веществ.

Например, у моркови, редьки, свёклы корнеплод, представляющий собой утолщенный главный корень, специально приспособлен для отложения питательных веществ.

Корень реагирует на факторы окружающей среды (удобрения, влагу, химический состав почвы и др.), поэтому растет неравномерно, часто искривляется и проникает в наиболее благоприятные для его развития слои почвы.

Покрытосеменные растения размножаются с помощью семян, которые образуются после отцветания.

Семена растений способны длительное время не прорастать. Однако через некоторое время, попав в благоприятные для прорастания условия, они дают начало молодому растению. При этом зародыш семени должен быть живым.

Для того чтобы семена проросли, должны быть соблюдены три важных условия: наличие воды, наличие кислорода, определенный температурный режим.

Прорастание семени начинается с активного поглощения воды. Семя набухает, и семенная кожура разрывается. Зародыш тем временем продолжает расти. Первым прорастает зародышевый корешок, который довольно быстро закрепляется в почве.

Далее начинает расти зародышевый стебелек, из которого уже над почвой развиваются семядоли (первые листья зародыша растения) и почечка (будущий надземный побег), в дальнейшем превращающиеся в стебель с листьями.

По происхождению корни делятся на две группы: зародышевые и придаточные. Зародышевые корни — это корни, которые развиваются из зародышевого корешка семени.

Формируются они у разных растений неодинаково.

У большинства двудольных растений (древесных ― береза, дуб, груша и др.; и травянистых ― кукуруза, фасоль, горох и др.) при прорастании семени из корешка зародыша развивается один хорошо выраженный корень, который называется главным.

У представителей однодольных растений (пшеница, ячмень, овес и др.) в зародыше семени заложено несколько зародышевых корешков (от 2 до 5), которые при прорастании семени развиваются почти одновременно, и не всегда среди них можно выделить главный корень.

Часто у растений, кроме главного корня и боковых корней, развиваются придаточные корни, которые образуются не из зародыша и не из корня, а из других органов растения — из стеблей, листьев, корневищ.

Корневище является подземным побегом, имеющим чешуевидные листья, придаточные корни и почки.

Наличие придаточных корней хорошо выражено у кукурузы. Придаточные корни у этого растения образуются в несколько ярусов из узлов стебля, расположенных иногда высоко над землей.

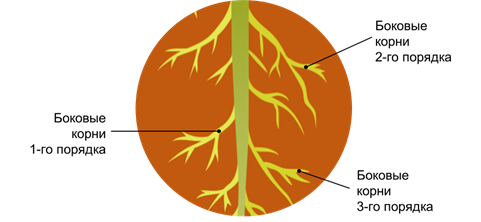

Корни обладают способностью ветвиться. По мере роста главного корня появляются боковые корни.

Различают боковые корни первого порядка, которые в дальнейшем развиваются и образуют корни второго порядка, а из них формируются корни третьего порядка и т. д. Ветвление корня способствует увеличению поглощающей и укрепляющей поверхности корня.

Понаблюдаем за тем, как образуются придаточные корни.

Срежем несколько боковых побегов комнатных растений колеуса и пеларгонии так, чтобы на них осталось по 4―5 листочков. Удалим 2 нижних листа и поместим побеги в стаканы с водой. Через какое-то время мы наблюдаем образование придаточных корней.

После того как длина корней достигнет 1 см, можно посадить побеги в горшки с питательной почвой.

Различают два типа корневых систем: стержневая корневая система и мочковатая.

Стержневая корневая система характеризуется наличием хорошо выраженного главного корня, который образует стержень корневой системы с хорошо развитыми боковыми корнями.

Стержневая корневая система свойственна большинству двудольных растений, например люпину, одуванчику и др. Обычно стержневая корневая система хорошо видна только у молодых, выросших из семян двудольных растений.

Мочковатая коневая система, в отличие от стержневой, не имеет явно выраженного главного корня. У растений с мочковатой корневой системой из зародыша семени формируется несколько почти одинаковых первичных корней, более развитый из них является главным.

При дальнейшем росте растений, кроме зародышевых корней, которые часто совсем отмирают, образуется большое количество придаточных корней. Развиваясь, они создают мочковатую корневую систему.

Сравните строение стержневых и мочковатых корней.

Степень развития корневой системы зависит от условий окружающей среды. На плотных почвах с низким содержанием кислорода корни сосредоточены в поверхностном слое. На рыхлых почвах с достаточным содержанием кислорода корневая система способна проникать на большую глубину.

Например, корень сорняка наших полей — бодяка — проникает на глубину до 6 м.

Площадь, занимаемая корневой системой, может быть значительной (например, у кукурузы корни разрастаются в радиусе 2 м, а у взрослой яблони — до 15 м и более).

Благодаря сильному разветвлению корни имеют огромную всасывающую поверхность.

В процессе жизнедеятельности корни выделяю в почву различные вещества, основной составной частью которых является углекислый газ, а также различные органические кислоты (яблочная, уксусная), сахара и другие вещества.

Выделения корней способствуют растворению содержащихся в почве труднорастворимых веществ и делают их более доступными для растений, а также способствуют развитию в почве микроорганизмов, деятельность которых имеет большое значение в питании растений.

Чтобы усилить развитие дополнительных корней в поверхностных слоях почвы, растения окучивают, подсыпая землю к основанию их стеблей. Это искусственное формирование корневой системы.

Мочковатая корневая система, в отличие от стержневой, не имеет явно выраженного главного корня.

Источник

Типы корневых систем

Корневой системой называют все корни растения. Ее формируют главный корень, боковые корни и придаточные корни. Главный корень растения развивается из зародышевого корешка. Придаточные корни обычно отрастают от нижних частей стебля растения. Боковые корни развиваются на главном и придаточном корнях.

Корневая система растений выполняет две основные функции. Во-первых, она удерживает растение в почве. Во вторых, корни всасывают из почвы необходимые растению воду и растворенные в ней минеральные вещества.

Если у растения развивается мощный главный корень, то формируется стержневая корневая система. Если же главный корень остается неразвитым или отмирает, а развитие получают придаточные корни, то у растения формируется мочковатая корневая система.

Стержневой тип корневой системы

Для стержневой корневой системы характерен хорошо развитый главный корень. По внешнему виду он похож на стержень. Главный корень вырастает из зародышевого корешка.

Стержневую корневую систему формирует не только главный корень, но и отходящие от него маленькие боковые корни.

Стержневая корневая система характерна для многих двудольных растений. Хорошо развитый главный корень есть у фасоли, клевера, подсолнечника, моркови, одуванчика.

Однако у многих многолетних растений с изначальной стержневой корневой системой рано или поздно главный корень отмирает. Вместо него от стебля отрастают многочисленные придаточные корни.

Существует подтип стержневой корневой системы — ветвистая корневая система. В этом случае сильное развитие получают несколько боковых корней. В то время как главный корень остается укороченным. Тип ветвистой корневой системы характерен для многих деревьев. Такая корневая система позволяет прочно удерживать мощные ствол и крону дерева.

Стержневая корневая система проникает в почву глубже, чем мочковатая.

Мочковатый тип корневой системы

Для мочковатой корневой системы характерно наличие множества приблизительно одинаковых придаточных корней, которые формируют своеобразный пучок. Придаточные корни отрастают от надземных и подземных частей стебля, реже от листьев.

У растений с мочковатой корневой системой может быть и живой главный корень. Однако если он сохраняется, то не отличается по размеру от остальных корней.

Мочковатая корневая система характерна для многих однодольных растений. Среди них пшеница, рож, лук, чеснок, кукуруза, картофель.

Мочковатая корневая система хотя не проникает в почву так глубоко как стержневая, но она занимает большую площадь у поверхности почвы и плотнее оплетает частицы грунта, что улучшает всасывание водного раствора.

Источник