- Проводящие ткани (ксилема и флоэма): строение, особенности, функции, виды

- Ксилема (древесина)

- Трахеиды

- Сосуды (трахеи)

- Флоэма (луб)

- Флоэма (луб), строение, функции. вещества, передвигающиеся по флоэме.

- Ксилема и флоэма казакша реферат казак тилинде

- Сообщение на тему флоэма

- Гистология растений кратко самое главное

- В чем отличие сосудов от ситовидных трубок

- Что такое ксилема и флоэма?

- Какое строение имеют ксилема и флоэма?

- В чём отличие сосудов от трахеид и ситовидных трубок?

- Ткани растений: проводящие

- Отличие ситовидных трубок от сосудов растений

Проводящие ткани (ксилема и флоэма): строение, особенности, функции, виды

Проводящие ткани осуществляют функцию проведения воды и растворов различных питательных веществ по всему телу растения. Они состоят из ксилемы (древесины), проводящей воду и растворённые в ней вещества из корней, и флоэмы (луба), проводящей из листьев органические вещества.

Ксилема (древесина)

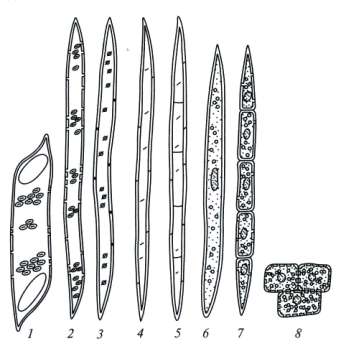

В состав ксилемы (рис. 12) входят проводящие элементы — сосуды и трахеиды, а также живые паренхимные клетки и механические волокна.

Трахеиды

Трахеиды представляют собой замкнутые удлинённые клетки с вытянутыми концами и с утолщёнными одревесневшими стенками, на которых имеются поры. Передвижение растворов происходит через поры. Кроме проводящей функции трахеиды несут механическую нагрузку. У папоротников и голосеменных трахеиды служат единственным проводящим элементом.

|

| Рис. 12. Элементы, входящие в состав древесины: 1 — членик сосуда; 2 — проводящая трахеида; 3 — волокнистая трахеида; 4 — древесинное волокно (волокно либриформа); 5 — перегородчатое волокно; 6 — замещающее волокно; 7 — тяж вертикальной древесинной паренхимы; 8 — лучевая радиальная паренхима |

Сосуды (трахеи)

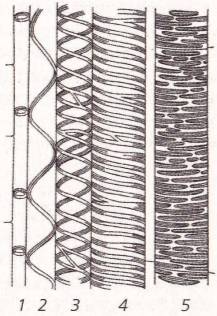

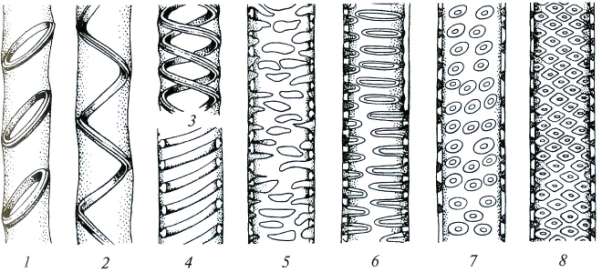

Сосуды, или трахеи, представляют собой трубки, состоящие из многих клеток, поперечные перегородки между которыми разрушаются (рис. 13). Боковые стенки их утолщаются и одревесневают, но в них остаются поры, через которые происходит передвижение веществ в горизонтальном направлении. По характеру утолщений стенок различают кольчатые, спиральные, лестничные, точечные и сетчатые сосуды. Кольчатые и спиральные сосуды эластичны, они могут вытягиваться, поэтому не препятствуют росту органов растений и появляются в них раньше других. Протопласты трахеид и сосудов отмирают.

|

| Рис. 13. Разные типы утолщения стенок сосудов и поровости: 1 — кольчатый; 2 — 4 спиральные; 5 — сетчатый; 6 — лестничный; 7 — супротивная поровость; 8 — очередная поровость |

Флоэма (луб)

На этой странице материал по темам:

Флоэма (луб), строение, функции. вещества, передвигающиеся по флоэме.

Ксилема и флоэма казакша реферат казак тилинде

Сообщение на тему флоэма

Гистология растений кратко самое главное

В чем отличие сосудов от ситовидных трубок

Вопросы по этому материалу:

Что такое ксилема и флоэма?

Какое строение имеют ксилема и флоэма?

В чём отличие сосудов от трахеид и ситовидных трубок?

Источник

Ткани растений: проводящие

Вода и минеральные вещества, поступающие через корень, должны достигать всех частей растения, в то же время вещества, образующиеся в листьях в процессе фотосинтеза, также предназначены для всех клеток. Таким образом, в теле растения должна существовать специальная система, обеспечивающая транспорт и перераспределение всех веществ. Эту функцию у растений выполняют проводящие ткани. Существует два типа проводящих тканей: ксилема (древесина) и флоэма (луб). По ксилеме осуществляется восходящий ток: передвижение воды с минеральными солями из корня во все органы растения. По флоэме идет нисходящий ток: транспорт органических веществ, поступающих из листьев. Проводящие ткани являются сложными тканями, так как состоят из нескольких типов по-разному дифференцированных клеток.

Ксилема (древесина). Ксилема состоит из проводящих элементов: сосудов, или трахей, и трахеид, а также из клеток, выполняющих механическую и запасающую функцию.

Трахеиды. Это мертвые вытянутые клетки с косо срезанными заостренными концами (рис. 12). Их одревесневшие стенки сильно утолщены. Обычно длина трахеид составляет 1 – 4 мм. Располагаясь в цепочку друг за другом, трахеиды образуют водопроводящую систему у папоротникообразных и голосеменных растений. Связь между соседними трахеидами осуществляется через поры. Путем фильтрации сквозь мембрану поры осуществляется и вертикальный, и горизонтальный транспорт воды с растворенными минеральными веществами. Движение воды по трахеидам идет с медленной скоростью.

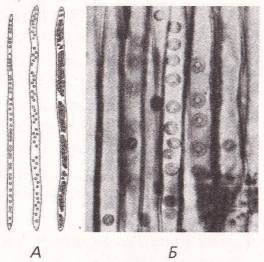

Рис. 12. Трахеиды: А — схематичное изображение; Б — микрофотография трахеид сосны Сосуды (трахеи). Сосуды образуют наиболее совершенную проводящую систему, характерную для покрытосеменных растений. Они представляют собой длинную полую трубку, состоящую из цепочки мертвых клеток – члеников сосуда, в поперечных стенках которых находятся крупные отверстия – перфорации. Благодаря этим отверстиям осуществляется быстрый ток воды. Сосуды редко бывают одиночными, обычно они располагаются группами. Диаметр сосуда – 0,1–0,2 мм.

На ранней стадии развития из прокамбия ксилемы на внутренних стенках сосудов образуются целлюлозные, впоследствии одревесневающие, утолщения. Эти утолщения препятствуют сминанию сосудов под давлением соседних растущих клеток. Сначала образуются кольчатые и спиральные утолщения, которые не препятствуют дальнейшему удлинению клеток. Позже возникают более широкие сосуды с лестничными утолщениями, а затем пористые сосуды, для которых характерна наибольшая площадь утолщения (рис. 13). Через неутолщенные участки сосудов (поры) осуществляется горизонтальный транспорт воды в соседние сосуды и клетки паренхимы.

Рис. 13. Типы утолщений сосудов: 1 — кольчатое; 2, 3 — спиральное; 4 — лестничное; 5 — пористое

Появление сосудов в процессе эволюции обеспечило покрытосеменным растениям высокую приспособленность к жизни на суше и, как результат, их господство в современном растительном покрове Земли.

Другие элементы ксилемы. В состав ксилемы кроме проводящих элементов входят также древесинная паренхима и механические элементы – древесинные волокна, или либриформ. Волокна, так же как и сосуды, возникли в процессе эволюции из трахеид. Однако в отличие от сосудов у волокон уменьшилось число пор и сформировалась еще более утолщенная вторичная оболочка.

Флоэма (луб). Флоэма осуществляет нисходящий ток органических веществ – продуктов фотосинтеза. В состав флоэмы входят ситовидные трубки, клетки-спутницы, механические (лубяные) волокна и лубяная паренхима.

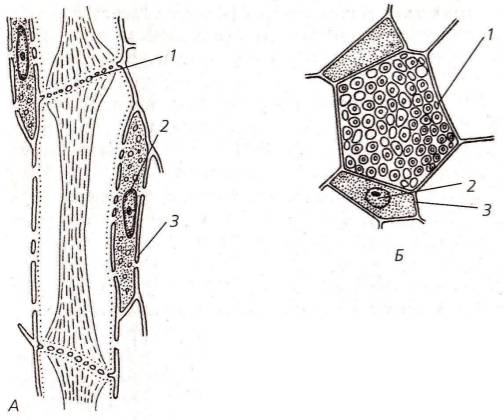

Ситовидные трубки. В отличие от проводящих элементов ксилемы, ситовидные трубки представляют собой цепочку живых клеток (рис. 14). Поперечные стенки двух смежных клеток, входящих в состав ситовидной трубки, пронизаны большим числом сквозных отверстий, образующих структуру, напоминающую сито. С этим и связано название ситовидных трубок. Стенки, несущие эти отверстия, называют ситовидными пластинками. Через эти отверстия и осуществляется транспорт органических веществ из одного членика в другой.

Рис. 14. Ситовидные трубки и клетки-спутницы: А — продольный разрез; Б — поперечный разрез через ситовидную пластинку; 1 — ситовидная пластинка; 2 — ядро; 3 — клетка-спутница

Членики ситовидной трубки соединены своеобразными порами с клетками-спутницами (см. ниже). С паренхимными клетками трубки сообщаются через простые поры. В зрелых ситовидных клетках отсутствуют ядро, рибосомы и комплекс Гольджи, а их функциональная активность и жизнедеятельность поддерживается клетками-спутницами.

Клетки-спутницы (сопровождающие клетки). Располагаются вдоль продольных стенок членика ситовидной трубки. Клетки-спутницы и членики ситовидных трубок образуются из общих материнских клеток. Материнская клетка делится продольной перегородкой, и из двух образовавшихся клеток одна превращается в членик ситовидной трубки, а из другой развиваются одна или несколько клеток-спутниц. Клетки-спутницы имеют ядро, цитоплазму с многочисленными митохондриями, в них происходит активный обмен веществ, что связано с их функцией: обеспечивать жизнедеятельность безъядерных ситовидных клеток.

Другие элементы флоэмы. В состав флоэмы наряду с проводящими элементами входят механические лубяные (флоэмные) волокна и лубяная (флоэмная) паренхима.

Проводящие пучки. В растении проводящие ткани (ксилема и флоэма) образуют особые структуры – проводящие пучки. Если пучки частично или полностью окружены тяжами механической ткани, их называют сосудисто-волокнистыми пучками. Эти пучки пронизывают все тело растения, образуя единую проводящую систему.

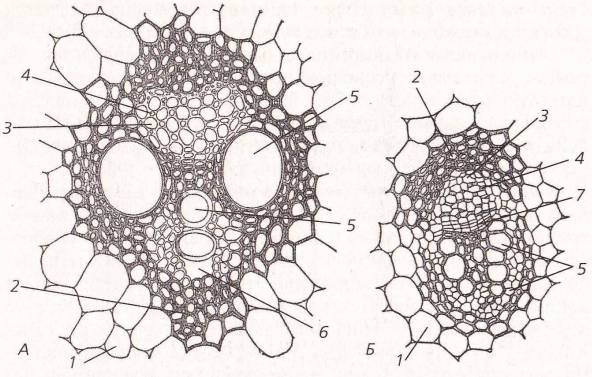

Первоначально проводящие ткани образуются из клеток первичной меристемы – прокамбия. Если при образовании пучка прокамбий полностью расходуется на формирование первичных проводящих тканей, то такой пучок называют закрытым (рис. 15). Он не способен к дальнейшему (вторичному) утолщению, потому что в нем нет камбиальных клеток. Такие пучки характерны для однодольных растений.

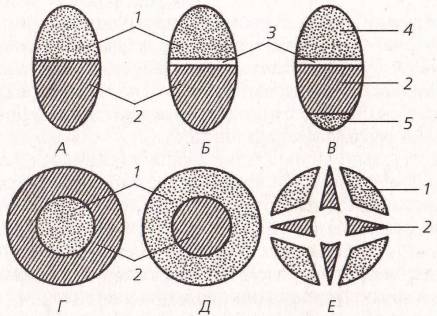

Рис. 15. Проводящие пучки: А — закрытый пучок стебля кукурузы, поперечный разрез; Б — открытый пучок стебля лютика, поперечный разрез; 1 — паренхима стебля вокруг пучка; 2 — склеренхима; 3 — ситовидные трубки; 4 — клетки-спутницы; 5 — сосуды; 6 — воздушная полость; 7 — камбий

У двудольных и голосеменных растений между первичными ксилемой и флоэмой остается часть прокамбия, которая в дальнейшем становится пучковым камбием. Его клетки способны делиться, образуя новые проводящие и механические элементы, что обеспечивает вторичное утолщение пучка и, как следствие, рост стебля в толщину. Проводящий пучок, содержащий камбий, называют открытым (см. рис. 15).

В зависимости от взаимного расположения ксилемы и флоэмы различают несколько типов проводящих пучков (рис. 16).

Рис. 16. Типы проводящих пучков (по Л. И. Лотовой): А — коллатеральный закрытый; Б — коллатеральный открытый; В — биколлатеральный открытый; Г — концентрический с наружной ксилемой; Д — концентрический с внутренней ксилемой; Е — сложный радиальный; 1 — флоэма; 2 — ксилема; 3 — камбий; 4 — наружная флоэма; 5 — внутренняя флоэма Ксилема и флоэма примыкают друг к другу бок о бок. Такие пучки характерны для стеблей и листьев большинства современных семенных растений. Обычно в таких пучках ксилема занимает положение ближе к центру осевого органа, а флоэма обращена к периферии.

К ксилеме примыкают бок о бок два тяжа флоэмы: один – с внутренней стороны, другой – с периферии. Периферический тяж флоэмы преимущественно состоит из вторичной флоэмы, внутренний – из первичной, так как развивается из прокамбия.

Одна проводящая ткань окружает другую проводящую ткань: ксилема – флоэму или флоэма – ксилему.

Характерны для корней растений. Ксилема располагается по радиусам органа, между которыми находятся тяжи флоэмы.

Источник

Отличие ситовидных трубок от сосудов растений

Тип 24 № 2256

Используя содержание текста «Строение стебля древесного растения», ответьте на следующие вопросы.

2) В чём сходство и различие в функционировании ситовидных трубок и сосудов?

3) На пне спиленного дерева обнаружилось, что сердцевина находится не

в центре спила, а смещена. По одну её сторону слой древесины толще, а по другую тоньше. Как можно объяснить такое явление?

СТРОЕНИЕ СТЕБЛЯ ДРЕВЕСНОГО РАСТЕНИЯ

Стебель древесного растения снаружи защищён покровными тканями. У молодых стеблей весной клетки покровной ткани покрыты тонкой кожицей. У многолетних растений к концу первого года жизни кожица замещается многослойной пробкой, состоящей из мёртвых клеток, заполненных воздухом. Для дыхания в кожице у молодых побегов имеются устьица, а позже образуются чечевички — крупные, рыхло расположенные клетки с большими межклетниками.

К покровной ткани прилегает кора, образованная разными тканями. Наружная часть коры представлена слоями клеток механической ткани с утолщёнными оболочками и тонкостенных клеток основной ткани. Внутренняя часть коры образована клетками механической и проводящей ткани и называется лубом. В состав луба входят ситовидные трубки, по которым идёт нисходящий ток: органические вещества передвигаются от листьев. Ситовидные трубки состоят из клеток, соединённых концами в длинную трубку. Между соседними клетками имеются мелкие отверстия. Через них, как через сито, передвигаются органические вещества. Кроме ситовидных трубок в состав луба входят лубяные волокна и клетки основной ткани.

К центру от луба в стебле расположен другой слой — древесина. Он состоит из сосудов и древесных волокон. По сосудам идёт восходящий ток: вода с растворёнными в ней веществами передвигается от корней к листьям и цветкам. Между древесиной и лубом находится тонкий слой клеток образовательной ткани — камбий. В результате деления клеток камбия стебель растёт в толщину. Клетки камбия делятся вдоль своей оси. Одна из дочерних клеток отходит к древесине, другая — к лубу.

В центре стебля лежит толстый слой рыхлых клеток основной ткани, в которых откладываются запасы питательных веществ, — это сердцевина.

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1) Луб − это внутренняя часть коры, образованная механическими и проводящими тканями.

2) Сходство в том, что и ситовидные трубки, и сосуды способны к проведению воды и растворённых в ней веществ. Различие в том, что по ситовидным трубкам перемещается раствор органических веществ от листьев, а по сосудам – минеральные вещества, растворённые в воде, из корня.

3) Это объясняется освещением ствола дерева: с освещённой стороны клетки древесины более крупные, чем с неосвещённой. Поэтому слой древесины становится с одной стороны более толстым, чем с другой.

Источник