Синтез углеводов происходит при фотосинтезе

Синтез углеводов происходит при фотосинтезе и сопровождается формированием не только простых моносахаридов, но и молекул сложных сахаров – крахмала, сахарозы и клетчатки. В растениях происходит разложение углеводов до простых составляющих, и их перетекание в органы, нуждающиеся в питании. Уже здесь происходит новое образование сложных углеводов, регулирующих процессы прорастания, распада или увеличения корневой системы.

Процессы перехода углеводов из одной формы в другую проходят при участии фосфорных эфиров полисахаридов или их уридиндифосфатов (УДФ-доноры), которые представляют собой определённый полисахарид, соединённый с уридином при помощи двух фосфорных остатков.

Сахароза. Синтез углевода происходит при фотосинтезе из фруктозы и глюкозы. Сначала молекула глюкозы фосфилируется в присутствии АТФ до образования глюкозы-6-фосфата и молекулы АДФ (аденозиндифосфат) – переносчика фосфатной группы. Далее, он переходит в глюкозо-1-фосфат, который соединяется с уридиндифосфорной кислотой (УДФ) и образует уридиндифосфатглюкозу (УДФ-глюкозу).

Одновременно проходит похожая реакция с участием фруктозы и образованием фруктозо-6-фосфата, соединяемого с УДФ-глюкозой в присутствии фермента сахарозофосфат-УДФ-глюкозилтрансферазы. Образуется сахарозо-6-фосфат, который под воздействием фосфатазы, контролирующей гидролиз, переходит в свободную сахарозу.

Крахмал. Синтезируемый углевод состоит из амилозы и амилопектина – двух полисахаридов. Амилоза образуется удлинением глюкозных остатков уридиндифосфатглюкозы (УДФК) с помощью акцептора в присутствии фермента крахмалглюкозилтрансферазы. Аналогичная реакция происходит при синтезе амилопектина, только в качестве носителей глюкозных остатков используют аденозиндифосфатглюкозу.

Целлюлоза. Синтез углевода происходит при фотосинтезе, и молекула состоит из остатков β-глюкозы. В качестве исходного материала используется гуанозиндифосфатглюкоза, преобразующаяся в присутствии фермента целлюлозосинтетазы в целлюлозу.

-Синтез является структурным подразделением ГК «», разрабатывает и реализует проекты биохимического синтеза органических соединений, ферментов и молекул при помощи высокоточных систем в условиях приближённых к натуральным. Мы самостоятельно устанавливаем приборы и комплексы, обеспечиваем сервисное обслуживание и быструю доставку оборудования.

Источник

§ 11 Биосинтез углеводов — фотосинтез

Биосинтез белка создает полимерную молекулу из готовых мономеров — аминокислот, уже имеющихся в клетке. Этот процесс осуществляется за счет внутренней энергии клетки (АТФ).

Биосинтез углеводов идет принципиально иначе. В клетках растений мономеры — моносахариды — образуются из неорганических веществ (углекислого газа и воды). Осуществляется этот процесс с помощью энергии света, поступающей в клетку из внешней среды. Этот процесс называют фотосинтезом (от греч. photos — «свет» и synthesis — «соединение»).

Созданные в клетке моносахариды (глюкоза, фруктоза) как первичные продукты фотосинтеза используются затем для биосинтеза различных полисахаридов, сложных белковых соединений, жирных кислот, нуклеиновых кислот и многих других органических соединений.

Фотосинтез — процесс, чрезвычайно важный для всего живого населения планеты. Он происходит в клетках зеленых растений с помощью пигментов (хлорофилла и других), находящихся в пластидах.

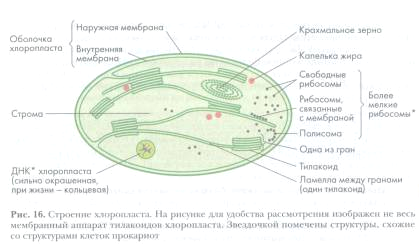

Хлоропласты — это внутриклеточные органоиды (пластиды), которые благодаря пигменту хлорофиллу окрашены в зеленый цвет. В растительной клетке обычно содержится от 15 до 50 хлоропластов.

Хлоропласта имеют сложное строение. От цитоплазмы они отделены двойной мембраной, обладающей избирательной проницаемостью. Полость хлоропласта — строма (греч. stroma — «подстилка», «ковер») представляет собой белковое образование. Внутренняя мембрана хлоропласта, врастая внутрь стромы, создает мешковидные уплощенные структуры — тилакоиды (рис. 16)

Тилакоиды заполнены жидкостью. На мембранах тилакоида размещаются молекулы хлорофилла и других вспомогательных пигментов (каротиноиды). Поэтому их называют фотосинтезирующими мембранами. Местами тилакоиды, связанные между собой в цепочку плоских мешочков (дисков), располагаются друг над другом (как стопка монет). Такие стопки называют гранами. Число гран в хлоропластах у разных растений различно: от 40 до 150. Все граны хлоропласта обычно соединены между собой ламеллами — одиночными пластинчатыми тилакоидами.

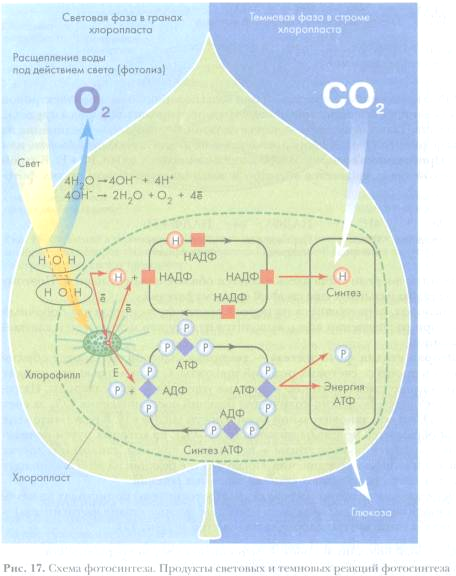

Фотосинтез — сложный многоступенчатый процесс. Начало ему задает свет. Многолетние исследования фотосинтеза показали, что он включает в себя две стадии: световую и темновую.

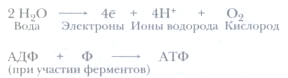

Первая стадия фотосинтеза — световая. Под действием энергии света молекулы хлорофилла (и других соединений, называемых переносчиками) возбуждаются и теряют электроны. Часть электронов, захваченных ферментами, способствует образованию АТФ путем присоединения остатка фосфорной кислоты (Ф) к АДФ. Другая часть электронов принимает участие в расщеплении (разложении) воды на молекулярный кислород, ионы водорода и электроны. Разложение воды происходит внутри хлоропласта.

Образовавшийся при расщеплении воды водород с помощью электронов присоединяется к веществу, способному транспортировать водород в пределах хлоропласта. Таким веществом является сложное органическое соединение из группы ферментов — окисленный никотинамидадениндинуклеотидфосфат, или НАДФ. Присоединив водород, НАДФ восстанавливается до НАДФ • Н. В такой химической связи запасается энергия, и заканчивается первая стадия фотосинтеза.

Участие энергии света здесь является обязательным условием. Поэтому данную стадию называют еще стадией световых реакций.

Кислород, образующийся на первой стадии фотосинтеза как побочный продукт при расщеплении воды, выводится наружу или используется клеткой для дыхания.

Вторая стадия фотосинтеза — темновая. Здесь используются образовавшиеся в процессе световых реакций продукты. С их помощью происходит преобразование углекислого газа в простые углеводы — моносахариды. Их создание идет путем большого количества реакций восстановления С02 за счет энергии АТФ и восстановительной возможности НАДФ • Н. В результате этих реакций образуются молекулы глюкозы (C6H12O6), из которых путем полимеризации создаются полисахариды — целлюлоза, крахмал, гликоген и другие сложные органические соединения. Поскольку все реакции на этой стадии идут без участия света, ее называют стадией темповых реакций.

Все световые реакции (первая стадия фотосинтеза) происходят на мембранах хлоропласта — в тилакоидах, а темновые (вторая стадия фотосинтеза) — между мембранами внутри хлоропласта — в строме (рис. 17).

Сложный поэтапный процесс фотосинтеза идет непрерывно, пока зеленые клетки получают световую энергию.

На скорость фотосинтеза влияют внешние условия среды: интенсивность освещения, концентрация углекислого газа и температура. Если эти параметры достигают оптимальных величин, происходит усиление фотосинтеза. Благодаря фотосинтезу примерно 1-1,5% энергии Солнца, получаемой зелеными растениями, запасается в органических молекулах. Фотосинтезирующие организмы дают пищу гетеротрофам, а также кислород, необходимый для дыхания всем живым существам на планете. Установлено, что 21% кислорода в современной атмосфере Земли создан главным образом путем фотосинтеза.

Ф отосинтез — уникальный процесс создания зелеными клетками органических веществ из неорганических, притом идущий в огромных масштабах на суше и в воде. Ежегодно растения связывают 1,7 млрд т углерода, образуя при этом более 150 млрд т органического вещества и выделяя около 200 млрд т кислорода.

.Фотосинтез — единственный на нашей планете процесс превращения энергии солнечного света в энергию химических связей органических веществ. Таким способом энергия Солнца, поступившая из космоса, преобразуется и запасается клетками зеленых растений в углеводах, белках и липидах, обеспечивая жизнедеятельность всего гетеротрофного населения живого мира — от бактерий до человека.

Вот почему выдающийся русский ученый-естествоиспытатель К.А. Тимирязев эту роль зеленых растений для жизни на Земле назвал космической.

- В чем отличие биосинтеза углеводов от биосинтеза белков?

- Откуда берется кислород, в большом количестве поставляемый в атмосферу растениями?

Источник

Биосинтез углеводов в зелёных растениях.

Физиологические и биохимические процессы в зелёном растении тесно связаны с углеводами. Они составляют 75-80% сухого вещества тела растительного организма и служат основным питательным и скелетным материалами клеток и тканей растения.

Основной орган биосинтеза в растении — лист. Характерная его особенность — сочетание фото- и биосинтезов. В листе происходит трансформация энергии, обмен углеводов, аминокислот, белков, липидов, нуклеиновых кислот, витаминов.

В прорастающих семенах и пробуждающихся почках происходят процессы мобилизации запасных веществ. Наиболее характерная черта этих процессов — распад сложных запасных веществ на более простые. Полисахариды распадаются на моносахариды. Эти реакции происходят с присоединением воды и относятся к типу гидролитических.

Крахмал состоит на 96,1-97,6 % из полисахаридов двух типов — амилозы и аминопектина, различающихся своими физическими и химическими свойствами. В крахмале содержится фосфорная кислота (до 0,7%) и некоторые высокомолекулярные жирные кислоты (пальмитиновая, стеариновая и другие).

Крахмал — основное запасное вещество большинства растений. У прорастающих семян под микроскопом можно наблюдать «разъедание» крахмальных зёрен (см. рис. 1). Это процесс гидролитического распада полисахаридов на моносахариды.

В быту известно явление, когда охлаждённый при 1-2 ºС картофель приобретает сладковатый вкус. У картофеля гидролиз крахмала происходит при пониженной температуре, процесс дыхания при этом угнетается, вследствие чего использование сахаров уменьшается. Таким образом, в клубнях происходит односторонний процесс — гидролиз крахмала до гексоз и их накопление.

Мучнистый вкус семян благодаря наличию большого количества крахмала сменяется при прорастании сладковатым вследствие накопления в них глюкозы.

Превращение крахмала в сахар происходит под влиянием фермента амилазы. Более обстоятельное изучение фермента амилазы показало, что это смесь двух ферментов — α- и β-амилазы, которые действуют параллельно и расщепляют гигантскую молекулу крахмала на более мелкие молекулы полисахаридов, называемых декстринами, и дисахаридов, назвываемых мальтозы.

Количество амилазы в семени, находящемся в состоянии покоя, незначительно, но с прорастанием с семени оно возрастает. Центром образования амилазы, например, в зёрнах пшеницы или кукурузы является зародыш, в частности его щиток, а также алейроновый слой, окружающий эндосперм. Образующиеся ферменты α- и β-амилаза диффундируют в ткани эндосперма и вызывают расщепление крахмала. Осахаривание крахмала в эндосперме идут до конца только в том случае, когда он находится в тесном контакте с молодым побегом, который непрерывно поглощает и использует сахар, образующийся при гидролизе.

Гликозиды — сложные вещества, образующиеся из сахаров (в основном из глюкозы) и одного или нескольких компонентов «несахаров» — агликонов.

К цианогенным гликозидам, содержащим синильную кислоту, относится вицин семян с некоторых видов вики и фасоли. У белого клевера, сорго содержится ряд цианогенных гликозидов, токсичных для животных. В растении картофеля образуются ядовитые для человека и животных гликоалкалоиды — гликозиды, у которых в качестве агликона входит алкалоидсоланидин. Эти вещества, обладающие горьким вкусом, называются соланинами и чаконинами. В картофельном растении клубни, а также стебли содержат меньше гликоалкалоидов по сравнению с другими органами (молодыми листьями, цветками, ягодами). Наибольшее количество гликоалкалоидов содержат ростки (4-5 мг % массы сухого вещества). Молодые клубни картофеля содержат около 10 мг % гликоалкалоидов, а зрелые 2-4 мг %. При хранении клубней на свету количество гликоалкалоидов значительно возрастает, особенно в позеленевших участках, примыкающих к эпидермису. Установлено, что картофель с содержанием гликоалкалоидов в количестве 20 мг % и более опасен для потребления, особенно если клубни варились в кожуре.

Большинство красных, голубых и пурпурных пигментов клеточного сока листьев лепестков цветков, плодов, корней, стеблей многих растений (васильков, столовой свёклы, вишни, сливы, смородины, малины и других), относится к группе веществ — антоцианам. Антоцианы — это гетерогликозиды, образующиеся в растениях в результате взаимодействия между сахарами и комплексными соединениями антоцианидинами (агликоны). Физиологическая роль гликозидов мало изучена, но их образование связано с физиологической функцией сахаров в растениях; гликозиды считаются также запасным материалом для синтеза сахаров и связанных с ними комплексов.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник